谈到南方三年游击战时,人们往往会联想到开国元帅陈毅。他在这段艰难时期创作了脍炙人口的《梅岭三章》,生动地描绘了当时的困境。

在红军开展南方游击战的过程中,陈毅并非唯一的领导者,还有一位地位更为关键的人物——项英。他在这场战役中扮演了至关重要的角色,与陈毅共同指挥作战。项英的贡献和影响力在当时的军事行动中尤为突出,是红军取得胜利的重要推动力量。

中央红军踏上长征征程时,项英并未随行,而是被任命为中央分局书记、中央军区司令员兼政委以及军委分会主席,全面负责指挥留守部队的各项事务。

陈毅那时在中央苏区分局担任委员,同时兼任中华苏维埃共和国中央政府办事处主任,直接受项英领导。

陈毅曾指出,那时红军的生死存亡完全取决于项英的胆识与坚定。

在主力红军进行战略转移时,项英负责指挥留守部队,主要任务是阻击国民党军队,确保主力红军能够顺利撤离。这一行动对中央红军开始长征起到了关键作用,项英的贡献不可忽视。

尽管红军长征的艰辛广为人知,但项英带领的留守部队所面临的挑战同样严峻。他们不仅要应对恶劣的自然环境,还需在资源匮乏的情况下坚持斗争。留守部队的困境与长征队伍不相上下,甚至在某种程度上更为艰难。他们的任务是在敌后牵制敌人,保障主力部队的安全转移。这种持续的压力和艰苦条件,使得留守部队的成员也经历了极大的考验。项英和他的部队在极端环境下展现出的坚韧和毅力,成为了红军历史上不可忽视的一部分。

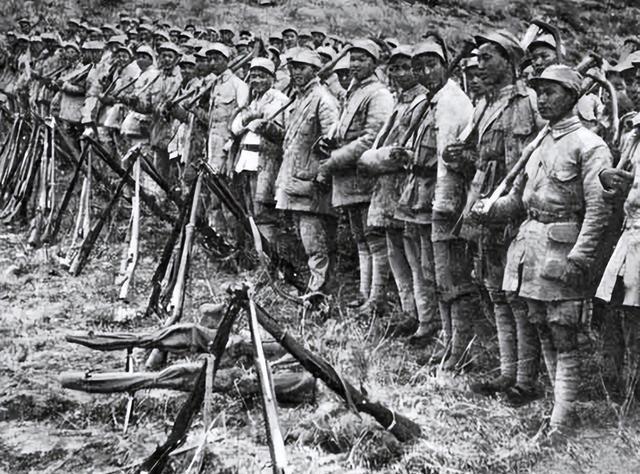

国民党军队调动了超过20万兵力,将苏区团团围住。他们采用堡垒战术,试图建立一条严密的封锁线,彻底切断苏区与外界的联系。

起初,项英低估了敌人的战斗力,忽视了陈毅关于"分散作战"的建议,坚持使用阵地战术,导致重大损失,苏区几近失守。随后,项英认识到正面交锋不可取,转而采用陈毅的游击战术,派遣大批干部到各地组织游击战争,迅速改变了不利局势。

蒋介石一听说项英和陈毅在领导游击队,立刻放出狠话,声称三个月内就能彻底打垮红军,活捉这两人。为了显示决心,他还公开悬赏,说谁能抓到项英或陈毅,就能拿到五万大洋的赏金。

陈毅对这个价格感到挺满意,还开玩笑地说:“这让我脸上有光。”

在国民党军队的严密包围下,游击队采取了分散行动的策略,将队伍分成几百人一组,迅速隐匿于广袤的山林之中。项英向队员们强调:“咱们只做有利可图的事,亏本的生意绝不碰。如果硬拼不过,就果断撤退,找个安全的地方躲起来。敌人大多在主要道路上设伏,所以咱们要避开这些地方,深入密林,找准机会给他们来个出其不意的袭击,让他们摸不着头脑。”

这种战术对于处于劣势的游击队来说特别管用。他们灵活穿梭于山林之间,打一枪就换个位置,让国民党军队疲于应付。三个月一晃而过,蒋介石悬赏的银元都快发霉了,别说抓住项英和陈毅了,就连游击队的影子都摸不着。

游击队的战术虽然有效,但执行起来极其困难。项英曾提到:“整整两年,我都没换过衣服睡觉,衣服被树枝刮得破旧不堪,到处都是补丁。”

项英和陈毅对革命事业充满信心,但部分战士在艰苦环境中难免产生动摇。项英发挥其政治工作专长,向战士们讲解党的理念,帮助他们提升思想境界。他强调,革命斗争是为了信仰,而非仅仅为了生存。通过这种方式,战士们逐渐坚定了信念,思想上的不稳定因素也随之减少。

在当时的形势下,并非所有人都能保持坚定的信念。项英采取了开明的处理方式,他没有强制任何人留下,而是尊重个人选择。对于那些想要离开的人,他不仅没有阻拦,还主动提供路费,充分体现了去留自由的原则。

有些人觉得奇怪,认为我们人手本来就不多,为什么还要主动让一些人离开,甚至给他们发放路费,这不是在鼓励大家走吗?项英对此给出了解释:“越是困难的时候,越能看出一个人是不是真的有革命决心。如果现在有人想走,说明他们缺乏坚定的信念,迟早会出问题。与其这样,不如让他们早点离开,剩下的人都是真正有斗志的战士,我们的队伍反而会更强大。”

部分同志革命信念虽强,但因健康原因难以参与作战。项英建议他们不必在战场上硬拼,不如返回家乡继续从事革命事业。通过传播革命理念,他们同样能为革命贡献力量,甚至产生更广泛的影响。

经过这次筛选和动员,游击队的规模虽然缩小了,但队伍的素质得到了显著提升。留下来的成员都是经过考验、意志坚强且行动敏捷的精英,这使得整个团队的作战能力迅速增强。

项英和陈毅指挥的游击队员士气高涨,灵活机动地在山区与国民党军周旋。国民党部队疲于奔命,却始终无法捕捉到游击队的踪迹。这种战术让国民党军队陷入了被动,始终无法有效打击游击队的有生力量。

1937年七七事变爆发后,国共两党达成抗日统一战线,项英随即带领游击队从山区转移,整编为新四军。叶挺出任军长,项英任副军长兼政委,陈毅则担任第一支队司令员。这支队伍成为中国共产党在华东地区的重要抗日武装力量。

新四军组建初期,队伍规模就达到了一万多人,这些都是项英精心保存下来的骨干力量。这支部队不仅战斗力强,而且抗日决心坚定,在战场上发挥了重要作用。可以说,项英为新四军的发展立下了汗马功劳。

陈毅曾这样评价:“项英副军长凭借其崇高的历史声望和在党内的广泛影响力,成功将南方八省的游击队凝聚成一支坚不可摧的力量。随后,他与叶挺军长密切配合,顺利完成了部队的改编工作,这成为我们新四军成立过程中的决定性因素。”

1941年1月,皖南事变发生,项英在这场冲突中遇难,当时他只有43岁。

项英若未在战争中阵亡,极有可能在1955年获得元帅头衔。这一观点在历史学者中广为流传。他的军事才能和领导力在当时备受认可,足以与那些最终被授予元帅军衔的将领相提并论。项英的早逝不仅是个人的悲剧,也是中国军事史上的重大损失。他的潜在贡献和影响力,至今仍被许多人讨论和惋惜。

项英在南方三年游击战争期间,展现了卓越的军事才能和坚定的革命信念。面对国民党的严密封锁和频繁围剿,他率领游击队灵活运用战术,多次成功突破敌人的包围。项英不仅注重军事斗争,还积极发动群众,建立根据地,为游击队提供了坚实的后方支持。他的领导使游击队在极端困难的环境中得以生存和发展,为新四军的组建奠定了基础。项英的战略眼光和组织能力,为南方游击战争的胜利作出了重要贡献,也为后来的抗日战争积累了宝贵经验。