在春秋战国的纷争中,楚国曾是南方不可撼动的霸主。它坐拥长江天险,青铜冶铸冠绝天下,文学与制度创新独树一帜,甚至有人说:“若吴起变法能如商鞅一般扎根,统一天下的或许不是秦国。”然而,这样一个强盛的国家,为何最终败给了西陲的秦国?答案藏在变法的成败、君主的抉择与历史的必然中。

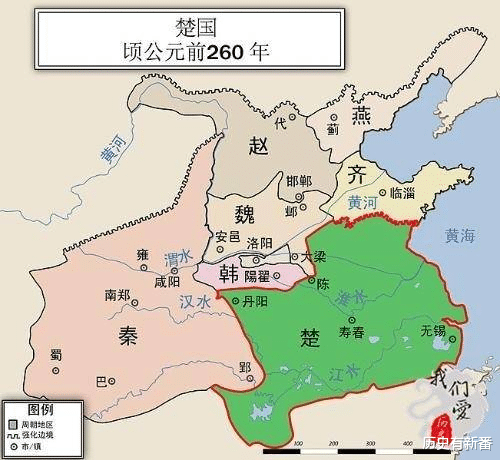

楚人从荆山起步,历经数百年开拓,终成“地方五千里,带甲百万”的超级大国。楚庄王问鼎中原的野心,昭示着楚国的雄心;吴起变法时,楚国北收陈蔡、南平百越,一度“兵震天下”。但辉煌之下暗藏危机。吴起变法仅五年便因旧贵族反扑而夭折,客卿出身的他缺乏根基,楚悼王一死,贵族立刻反攻倒算,射杀吴起于王宫。反观秦国,商鞅虽死,变法却深入骨髓。秦国贵族势力薄弱,百姓重利轻礼,变法得以持续。楚国却陷入“变法则贵族反,不变法则国力衰”的死循环,从此在战国改革浪潮中步步落后。

楚怀王的悲剧更是加速了楚国的崩塌。他并非昏君,却因过于重信义而跌入秦国的圈套。张仪以“六百里商於之地”诱骗楚国与齐国断交,怀王轻信承诺,结果只拿到六里荒地。一怒之下伐秦,反遭重创,丢失汉中。更致命的是,怀王被秦昭襄王诱捕,囚禁至死。这位君主宁死不割地的气节令人钦佩,却也暴露了楚国在乱世中“以信义对权谋”的致命短板。此后楚国一蹶不振,白起攻破郢都时,连屈原也只能投江殉国,留下“楚虽三户,亡秦必楚”的悲壮预言。

若深究根源,楚国的衰落早已埋下伏笔。地理上,长江天险让它偏安一隅,却也限制了向中原扩张的野心;政治上,贵族倾轧导致人才大量流失,“楚才晋用”成了常态。反观秦国,历代君主几乎无庸主,从孝公《求贤令》到嬴政横扫六合,始终保持着战略定力。更讽刺的是,楚国引以为傲的文化包容性,最终竟被秦人吸收——楚地出身的刘邦、项羽,成了秦帝国的掘墓人。历史的车轮滚滚向前,当秦国用郡县制取代分封、用法律碾压礼制时,楚国的旧贵族仍在为权力内斗,最终被时代抛弃。