人生会经历三个阶段,见山是山,见山不是山,见山还是山,在这个过程里,人不断地认识自己,怀疑自己,看清自己。这个过程是很折磨人的,须是亲身经历过思想斗争,经过挫折磨难方能体会。

有些苦是诉不出的,大多数人都无法对旁人的痛苦感同身受,祥林嫂式的倾吐,得到的不过是令人难堪的怜悯、同情、嘲笑亦或是成了他人茶余饭后的谈资。

但倾诉,总归是不可避免的。

人一旦慌了,嘴就会停不下来,然后被环境所反馈的情绪击倒,慢慢地再变得沉默寡言。

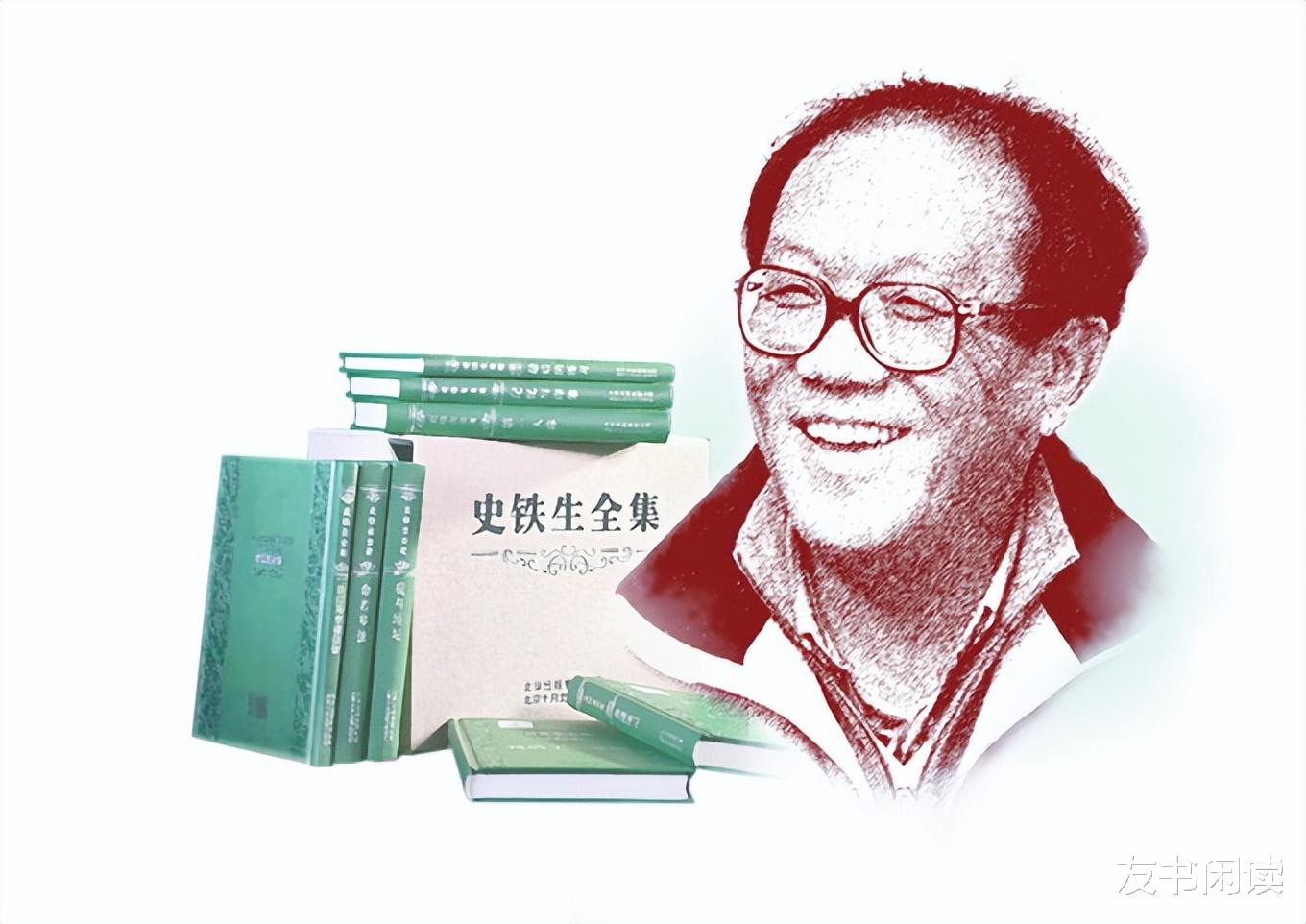

史铁生在“活得最狂妄的年龄忽地残废了双腿”,他开始在古老的公园里,那个经历了四百多年风吹雨打的地坛,去寻找生命的答案。他问自己为何而来,又应该怎样活着。

地坛的生命就仿佛他此刻的心境,荒芜颓败,但很快他就意识到那寂寞如同空屋的蝉蜕,轰然坠地摔出万道金光的露水,还有那窸窸窣窣片刻不息的草木都在真实记录着地坛的生命。

它虽荒芜,却并不衰败。

他的死亡问题得到了释然,他忽然注意到,他的痛苦并非自己一力承担,有个人的煎熬比他更甚,却只能静默着,小心翼翼不敢轻发一言。

她没有自己的地坛,没有自己的草木,她的那惦念没有出口,只能望着儿子拐出小院的墙角,一动不动地注视着什么,然后自我安慰似的说道:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”

那种深沉的,愿意与你同享苦难,甚至只想承担你的苦难的爱,那样宏大包容的爱,坚韧的毫不张扬的爱,唯有母亲才能给予。

史铁生意识到了这一点,便萌发了想使母亲骄傲的心情。

他说自己“想出名”这一声名狼藉的念头多少也改变了自己的一点儿形象。

急着证明自己,急着抓住时间的流逝,急着让自己快速长大......当我们忽然意识到时间所剩无几的时候,那种急不可耐又无可奈何的焦灼常常将人拖入深渊之中。

我们可以正视自己的年龄增长,却无法接受母亲的衰老,这意味着我们所能拥有的时间在科学未突飞猛进之前,所剩无几。

为这急迫,我们常常发出无能的怒吼。

我也曾迫切地想要成功,那种想要“发大财”的肤浅目的曾一度席卷了我所有的理智,而后,我也渐渐地读懂了史铁生的那句“我用纸笔在报刊上碰撞出的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。”

她所期盼的,并不是所谓的“骄傲”,仅仅只是“好好活着”,有奔头地活着。

那时,史铁生遭遇人生重大变故,接连三次在死亡边缘游走,后来一蹶不振时曾默默地想过去死,死了便一了百了。

那些供我们宣泄迷茫和无助的“地坛”,不仅有自己的车辙也同样有过母亲的脚印。我们不愿意同她诉说,并不全是为着那“报喜不报忧”的“孝”,多是避着那唠叨、不理解却又偏要插上一脚的“关心”。

我们常常忽略了母亲对孩子苦楚的感知能力,那是一种与生俱来的超能力,纵是不说,她也知晓。

母亲能觉察到一切,而我们半生都读不懂母亲的心。

因此,那些自以为是的沉默往往让母亲束手无策,想要帮一帮却帮不上忙的那种无力感,并不弱于我们心里的苦。

只是,她不说。

我曾经一度觉得朱自清的《背影》,描写是无可超越的,事实上,从文学的角度上来说或许依然是。不过,从情感上的代入,史铁生在地坛里望见的背影,更像是千千万万母亲的化身,是不需你去苦思冥想,深刻解读,就能在脑海中看见的那抹熟悉的身影。

“她视力不好,端着眼睛像在寻找海上的一条船。她没看见我时,我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过了一会儿我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。

我单是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我。她一个人在园子里走过我的身旁,走过我经常待的一些地方,步履茫然又急迫……”

史铁生在母亲猝然离去的时候,曾一度为自己年轻时的倔强而悔恨,如今,史铁生也去了,或许有些遗憾,在另一个空间终得圆满了。

只愿所有母亲拥有伟大的同时不必再有苦难,愿我们有限的时间里,都能好好的活着,有奔头的活着,让她们不必伫立在“地坛”的某处呆呆地凝望......