在三国时期有两位很出名的人才,他们就是被水镜先生誉为“卧龙凤雏”的庞统和诸葛亮,不过和诸葛亮相比,庞统的一生就坎坷多了,甚至他都没有完成人生的志向就英年早逝了。

庞统最后也得到了刘备的重用,这一份知遇之恩让庞统为之动容,临终前他还告诫了刘备一句话:“你被诸葛亮骗了!”庞统究竟为何会说出这样一句话。

卧龙凤雏是水镜先生对诸葛亮和庞统两人的总称,当然这两人也为蜀汉的江山做出了很大的贡献,都对蜀汉集团的发展提供巨大的帮助。

首先就是诸葛亮,诸葛亮此生最醒目的一个贡献就是提出了隆中对,隆中对也是给蜀汉未来的走向提供了路线。

蜀汉之后正是在隆中对的指导下,先后占领了荆州和益州,并且还和东吴结成了联盟,共同对抗曹魏。在这个方面庞统却是有不一样的想法,在庞统看来经过多年的战乱后,荆州之地也不似之前了,并且无论是东吴还是曹魏都对它虎视眈眈,根本就守不住。

既然注定守不住为什么还要浪费巨大的人力物力去守呢?当然庞统的这一想法也在不久后用事实证明了,足以看出庞统在看待这些问题上还是有很远见的。虽说刘备没有采用庞统这个放弃荆州的观点,但对于他“取西川”的想法却是付出行动。

尤其是在刘备入川后庞统对他的帮助更大,庞统给刘备提出了三条计策,足以看出他的灵活多变。在这也能够看出这两人的性格不同之处,诸葛亮向来是谨慎多思的,庞统则是更加的灵活和果敢,在一些问题上总是能够一针见血的指出问题,就像他逝世前对刘备的叮嘱一样。

众所周知最初庞统是在东吴阵营,并且发现他的还是周瑜,不过最初在东吴庞统也没有得到重视,不是孙权的倚重之臣,但在周瑜的安排之下还是给了庞统一个小官职。

后面的事情大家也都清楚了,不久后周瑜就病逝了,在周瑜逝世前给孙权留下了鲁肃,并且鲁肃对庞统同样很看重。

即使是这两人再看重也没有什么用,因为最终拍板还是要看孙权,只要是孙权没有看中庞统,这两人再看重也没有什么用。

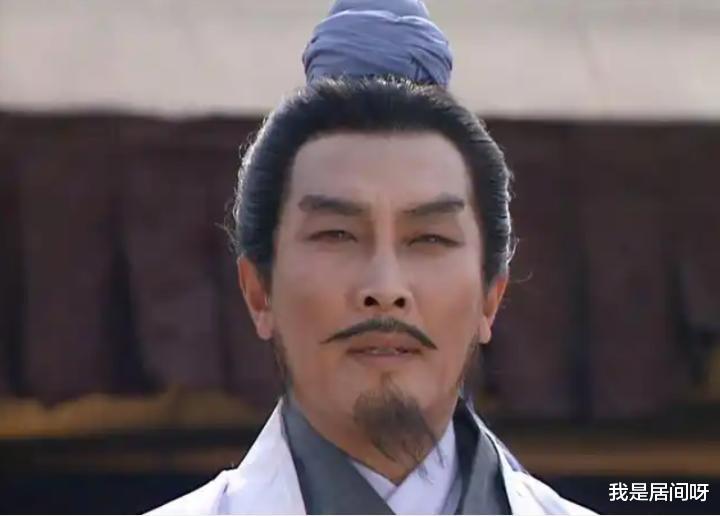

对于庞统的长相在历史上也都有叙述的,这不看着就不像是一个有大文化人的庞统,让孙权根本就没有办法对他委于重任,更何况和一般的谋士不同,在性格上庞统也不是那种规矩的学子,种种条件加持下让孙权对他更是不喜。

庞统这样大才的人怎么会缺少去处?这不很快他就去到了刘备的麾下,当时刘备正好在荆州,顺势就将庞统也给带走了。可以说有了庞统后刘备阵营那也是如虎添翼,本身得一就可得天下的卧龙凤雏,竟然都在刘备的手中。

在有了庞统的帮助后刘备进攻益州的想法也很快就付出了行动。众所周知在刘备阵营中,诸葛亮在战时的一大重要任务就是负责后方,作为蜀汉的军师,诸葛亮所需要做的工作那也是不少的,不仅是要在刘备走后稳定朝堂,并且还要负责粮草的调度。

所以对于这一次进攻益州,诸葛亮肯定是没有办法跟随刘备一起去了,但刘备的身边肯定是不能缺少军师的,正好此时的庞统也刚刚得到刘备的重用不久,他也需要一个功绩来让刘备认识到他没有看错人。

于是庞统就主动表示要和刘备一起进入益州,并且此举还能够让刘璋放下心来,毕竟刘备并未选择一进入益州就将益州给夺过来,两方还是要有一段时间的“蜜月期”,带着这个在三国名声并不大的庞统也能够让刘璋放心一些。

当然对于夺取益州的办法,也是庞统给刘备出的,在庞统的建议之下,刘备夺取益州的大计很快就施展来了。最开始就是一帆风顺的,本就是趁其不备,刘备军队很快就占领了益州大部分的地盘。

在这还发生了一件小插曲,在接连取得了胜利后刘备也有一些不知所谓了,他觉得拿下益州也是板上钉钉的事情了,在还未得到益州的时候,刘备的庆功宴就开始了。对于刘备大摆筵席的行为庞统是反对乃至是痛惜的。

当前战争还未取得最后的胜利就这样的享乐成什么样子,庞统本就不是什么懂得委婉的人,在遇到这件事后,他也不顾刘备的面子,在宴会上就痛斥了这些将军们。本就是刘备提议的,庞统虽说训斥的是这些将军们,但实际上也是在打刘备的脸。

刘备本就喝了一些酒,遇到扫兴的庞统后,当即就让人将庞统给赶了出去。事后等到刘备酒醒也明白了自己的行为有一些不妥。刘备向来是能屈能伸的,这不他当即就将庞统叫到了自己的营帐中,两人又和好如初。

经过这件事后庞统也明白自己对于问题的处理办法也有不妥的地方,怎么说刘备也是自己的君主,他竟然在大庭广众之下就指出了主君的不对之处,也不能怪刘备生气,两人说开后,关系也更加的亲近了。

这不出征的时候在看到庞统的马匹瘦小后,刘备当即就要将自己的马匹给庞统,并且表示自己常年征战,用什么样的马都可以。这本是一件彰显君臣之谊的好事,但让人没有想到的是在路过一个山谷的时候遭遇到了刘璋军队的埋伏。

庞统骑着的这一匹白马当即就成为了众矢之的,敌军将重心都放在了骑着白马的庞统身上,身中数箭的庞统躺在地上已经是进气少出气多了,知道自己命不久矣后的庞统撑起身子交代了刘备一句话,让刘备不要被诸葛亮给骗了,遇到事情的时候要有自己的判断。

庞统说完那句话后就逝世了,但最初刘备根本就没有将庞统的话当一回事,毕竟自古以来就有“文人相轻”之说,在刘备看来只是因为庞统和诸葛亮之间的政见不同,所以才会有这一说,但等到夷陵之战惨败后刘备就有了不一样的看法。

此时他也深刻意识到了庞统当年提醒的重要意义。这句话并不是庞统对诸葛亮忠心的怀疑,而是对刘备过度地依靠诸葛亮所产生的担忧。尤其是演义中刘备对诸葛亮可以说是言听计从,在正史中刘备对诸葛亮的建议几乎都是赞同的。

这也就是其中的问题所在,其中的弊端就是会让刘备丧失了自己的思考,只知道一味地听诸葛亮的建议,就像是庞统主张夺取西川,但诸葛亮却认为这一方案太过于冒险,最终刘备还是听从了诸葛亮的建议。

虽说刘备对诸葛亮的建议都是言听计从的,但身为君主他肯定也是有自己思想,还是有意见不同的时候,这不在关羽战死后两人的想法就是截然不同的。刘备是执意要发动对东吴的战争,但诸葛亮却觉得当前并非是最好的时机。

不过看到刘备坚持后诸葛亮也就不再劝说了,根据诸葛亮的眼界他怎么可能不知道此举的弊端,但他还是没有很好地劝说刘备。这也就是庞统担忧的地方,因为诸葛亮虽说是忠心,但因受到儒家思想的影响,他是会对主君劝谏,但却不会死谏。

要是庞统不死,在遇到刘备决意要出兵的情况他是肯定会死谏的,并且会想尽一切办法阻止刘备,若真的是这样历史未必不会改写。