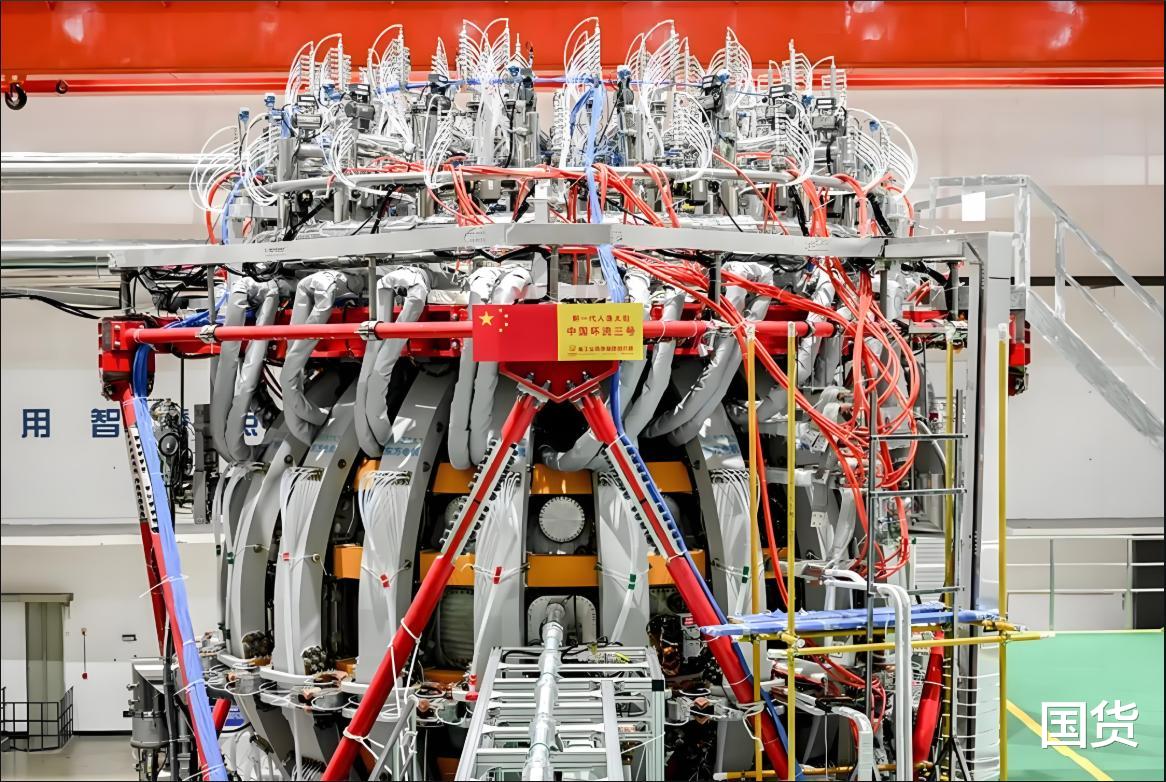

2025 年 3 月 28 日,成都郊外的核聚变实验基地传来震撼消息:我国自主研制的 "中国环流三号" 托卡马克装置,首次实现原子核温度 1.17 亿度、电子温度 1.6 亿度的 "双亿度" 突破,标志着中国可控核聚变研究正式迈入 "燃烧实验" 新阶段。这一里程碑式的进展,不仅让我国在该领域跻身国际前列,更将人类对终极清洁能源的探索推向新高度。

一、从 "磁笼" 到 "火环" 的技术跃迁

作为我国规模最大、参数最高的磁约束核聚变装置,中国环流三号自 2020 年建成以来便承担着攻克工程化难题的重任。此次实验中,科研团队通过三大自主创新系统实现质的飞跃:

加热系统:国内首套兆瓦级中性束注入装置与 2.5MW 微波回旋管协同发力,将电子温度推升至太阳核心温度的 10 倍;

控制系统:基于数字孪生技术的智能调控平台,实现对等离子体电流剖面的毫秒级动态响应;

诊断系统:国际首套三光栅精密光谱仪,以两倍于同行的精度捕捉亿度等离子体的微观运动。

这些技术突破使我国在 "聚变三乘积"(温度 × 密度 × 约束时间)这一核心指标上达到国际先进水平,为未来聚变堆连续发电奠定了坚实基础。

二、能源革命的 "钥匙" 到手

核聚变被视为解决能源危机的终极方案,其燃料氘在海水中储量可供人类使用数亿年,反应产物仅为无害的氦气。此次突破不仅验证了高温等离子体稳定约束的可行性,更标志着我国在可控核聚变领域进入 "燃烧实验" 这一关键环节。正如总设计师钟武律所言:"当等离子体进入燃烧状态,意味着我们已触及可控核聚变走向应用的核心。"

相较于传统能源,核聚变具有能量密度高、环境友好、燃料无限等显著优势。若实现商业化,将彻底改变全球能源格局,助力 "双碳" 目标达成。

三、全球竞赛中的 "中国加速度"

从 1984 年中国环流一号首次放电,到如今双亿度高温的突破,中国核聚变研究始终保持自主创新的加速度。2023 年,中国环流三号面向全球开放,吸引 17 国顶尖团队参与;2024 年,独创的超声分子束加料技术成功立项 ISO 国际标准。这些成果打破西方技术垄断,在国际核聚变领域树立起 "中国标杆"。

目前,我国已制定清晰的技术路线图:2035 年建成首个聚变示范堆,2050 年实现商业化应用。随着装置升级和材料耐辐照等难题的攻关,"人造太阳" 或将在不远的将来照亮千家万户。

四、科技远征的星辰大海

这场持续半个世纪的科学探索,正在中国科学家手中书写新篇章。双亿度高温不仅是技术突破,更是人类对清洁能源梦想的炽热回应。正如中科院专家所言:"当第一缕聚变之光点亮城市夜空时,人类将彻底告别能源焦虑。"

站在能源革命的临界点,中国正以 "人造太阳" 为引擎,推动全球能源转型迈向新纪元。这颗东方升起的 "太阳",或将重新定义人类文明的能源版图。

用户10xxx07

[赞][赞][赞]

8837569

加油!!

朋友

天天重大突破,电费还是这么多

浮尘 回复 03-29 13:32

无知无畏

天外飞尘

关键是能用多少秒没说

香山一叶(许先生)

这也是能源?这种能源原材料能维持多久?对地球资源消耗有多高,会不会出现还没有开创新世界,地球能源枯竭

用户48xxx02

只吹牛不成功

用户10xxx03

吹了好几年了,人面不知何处去