清朝巅峰之战:清军登上帕米尔高原,中亚各国宣布臣服 - 今日头条

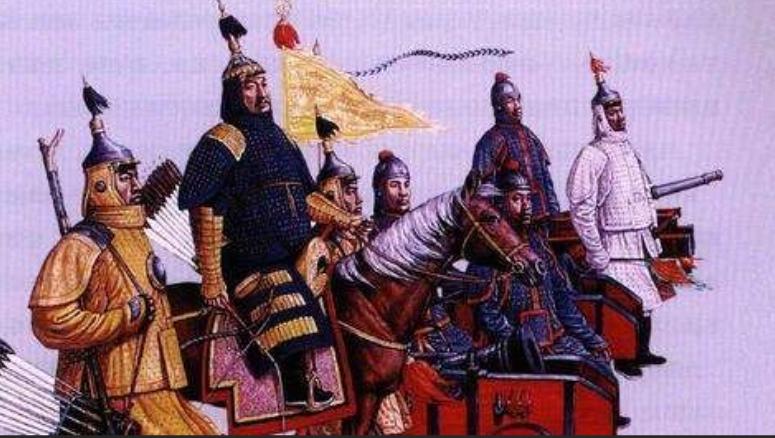

1759年,一场规模浩大的军事行动在中亚的大地上展开。这不仅是一场简单的征战,而是一场关乎清朝未来与边疆稳定的关键对决。清军在富德和兆惠两位将军的率领下,勇敢地面对着大小和卓的叛乱。而明瑞参赞大臣,则被赋予了重任,追击逃窜的叛军,直至将他们赶至险峻的巴达克山。

在叛乱的最终阶段,清军展现了前所未有的军事实力。他们如同猛虎下山,迅猛而准确地突击,一举击溃了叛军的防线。叛军的领袖们被擒获,清军的胜利似乎已在望。然而,就在这个关键时刻,一个出乎所有人意料的事件发生了,它不仅改变了战争的进程,也重新定义了清朝在中亚的地位。

清军分路平叛:富德与兆惠的决断

1759年6月,清军在乾隆皇帝的统筹下,针对大小和卓叛乱采取了关键的军事行动。在这个转折点上,清军采取了分兵两路的战略,以期迅速平定叛乱。富德将军带领的1.5万精兵从和阗动身,目标直指叶尔羌。他们的行军速度快捷,军队纪律严明,沿途的物资补给和民众动员也得到了有效的组织。

同时,兆惠将军也率领着另一支同样规模的军队,从阿克苏出发,目的地是喀什喀尔。这支军队在出发前进行了严格的准备,包括战术训练和物资装备的检查,确保了作战的充分准备。兆惠将军本人亲自检阅了部队,确保每一位士兵都明白此次作战的重要性和紧迫性。

清军的这一战略部署体现了对当前局势的精准判断和应对。富德将军的部队在前进过程中保持了高度的警惕,他们的情报单位不断地探查前方的地形和叛军的动向,确保了行军的安全。夜间,军队严格设立哨兵,保持警戒,以防叛军的突袭。

兆惠将军的部队同样展现出了高效的行军能力。在穿越复杂的地形时,比如河流和山地,兆惠将军指挥有序,确保部队迅速而安全地通过。他们在途中还遭遇了小规模的叛军抵抗,但兆惠将军指挥果断,迅速压制了敌方的攻势,减少了战争的延时和损失。

在富德将军的部队接近叶尔羌时,他们加强了对地形的研究,准备对叛军发起攻击。富德将军亲自参与了作战计划的制定,确保了对叛军防守的准确评估和有效突破。

与此同时,兆惠将军的部队也在接近喀什喀尔,他们进行了最后的战前动员,确保士兵的士气和作战意志达到最佳状态。

明瑞的英勇追击:霍斯库鲁克岭的突围

当富德将军和兆惠将军在各自战线稳步推进的同时,明瑞参赞大臣负责了一项艰巨的任务——追击逃窜的大小和卓。清军的行军速度迅捷,他们穿越了起伏的山地和干涸的河床,不惜日夜兼程。士兵们虽然疲惫,但在明瑞的率领下,他们的步伐依然坚定。

当清军接近霍斯库鲁克岭时,明瑞发现前方的地形异常复杂,似乎是个理想的埋伏地点。他立即下令停止前进,召集了几名副将进行紧急军事会议。在会议上,明瑞说道:“此地地势险恶,必有埋伏。我们需谨慎应对,不能让士兵们白白牺牲。”

一位副将提议:“我们可以派出小队进行侦查,确认敌人位置。”明瑞点头同意,随即派出侦查小队。不久,侦查小队回报,叛军确实在岭上设伏,约有数千人,正等待着清军的到来。

面对这样的局势,明瑞迅速制定了应对策略。他决定采取迂回战术,分散敌军的注意力,然后集中力量突破敌军的防线。夜幕降临,明瑞指挥精锐部队悄然绕到山岭的另一侧,准备发动突袭。

破晓时分,清军在明瑞的指挥下开始了攻势。先是一队士兵从正面发起佯攻,吸引叛军的注意力。随后,明瑞亲自率领主力部队从侧翼突破。突然间,岭上响起了激烈的战斗声。明瑞高声呼喊:“士兵们,随我冲锋,此战必胜!”随着明瑞的呐喊,清军士气大振,勇猛地冲向叛军。

战斗异常激烈,清军在明瑞的精心策划和英勇带领下,逐渐占据了优势。虽然清军在攻坚过程中也遭受了损失,但他们的勇气和毅力最终战胜了叛军。战斗结束时,清军歼灭了500余名敌人,但也付出了百余名勇士的生命代价。

明瑞站在战场上,望着四周的残骸和伤亡的士兵,他对身旁的副将说:“每一位牺牲的士兵都是我们的英雄,我们必须记住他们的牺牲。”副将肃然回应:“是的,大臣,我们一定会记住他们的。”

富德的果敢作战:阿尔楚尔的决战

随着明瑞的初步胜利,情势对清军越发有利。富德将军及时抵达战场,迅速掌握了局势。在他的指挥下,迅速重组了一支由4000名精锐士兵组成的部队,准备继续追剿逃散的叛军。这些士兵经验丰富,训练有素,他们在富德将军的带领下迅速完成了集结和部署。

清军沿着崎岖的山路快速推进,目标是阿尔楚尔,这里是小和卓叛军的下一个据点。富德将军在行军过程中,不断派遣侦察兵探查敌情。然而,就在清军接近阿尔楚尔的时候,他们突然发现自己已经深入了小和卓精心布置的埋伏圈。

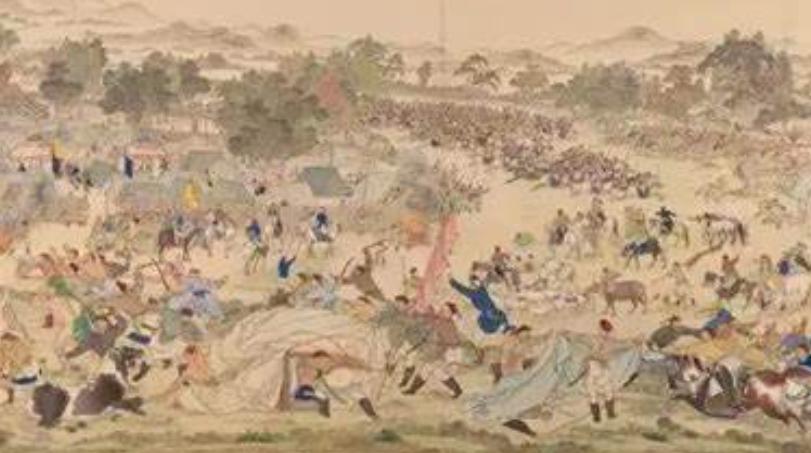

叛军从四面八方涌出,他们携带着火枪和弓箭,从高地上向清军发起攻击。清军士兵一时间陷入混乱,弓箭和火枪子弹在他们周围呼啸而过。富德将军立即意识到,如果不快速打破这种局面,整个军队可能会遭受巨大损失。

于是,富德将军下达了果断的命令:“各单位按预定方案展开,猛攻敌军!”清军的炮兵开始对敌人的阵地进行猛烈轰击,步兵和骑兵则分成若干小队,对叛军实施了猛烈的反击。战斗异常激烈,火药的味道和硝烟弥漫在空气中。

富德将军亲自指挥前线,他骑在马上,手持长刀,大声呼喊:“勇士们,冲啊!”清军士兵在他的鼓舞下,士气大增,纷纷向叛军发起了凶猛的攻击。在激烈的战斗中,清军展现了过人的勇气和出色的战斗技巧,他们不惧死亡,勇往直前。

叛军在清军的猛烈攻势下开始逐渐失去优势。他们的阵地被清军一一攻破,士兵开始溃散。经过半天的激战,清军终于打破了叛军的包围,成功击退了他们。战斗过后,战场上满是尘土和烟雾,被击败的叛军溃不成军,四处逃窜。

在这次战斗中,清军共歼灭了1000余名敌人,其中包括叛军的关键人物阿布都克勒木。

逼近胜利:巴达克山至叶什勒库勒淖尔的追击

在阿尔楚尔的胜利之后,清军没有停歇,继续坚定地推进。他们的目标是穿越地势险峻的巴达克山,继续追剿余下的叛军。士兵们一日百里地行进,穿越险峻的山路和峡谷,克服了重重困难。尽管道路艰难曲折,清军的行军速度并未减缓,他们的毅力和决心在这艰苦的行军中得到了充分展现。

当清军抵达叶什勒库勒淖尔时,他们发现叛军已经在山脚下建立了坚固的防御阵地。叛军占据了有利的地形,企图借此挡住清军的推进。然而,清军凭借丰富的战斗经验和优势的武器装备,迅速做出了应对。

富德将军指挥炮兵部队在前线部署大炮,准备对叛军的防线进行猛烈的轰击。鸟枪手也被安排在合适的位置,准备对叛军进行精准射击。随着富德将军的一声令下,炮声隆隆,弹雨如注,清军的大炮和鸟枪手开始了对叛军的激烈攻击。

清军的火力覆盖极为有效,叛军的防御阵地很快就受到了严重的打击。叛军士兵在持续的炮击和射击下逐渐丧失了抵抗的能力。叛军的士气开始动摇,许多人在恐惧和混乱中选择了投降。清军见状,迅速组织部队向叛军阵地发起了总攻。

在清军的猛烈攻势下,叛军的抵抗很快被完全压制。叛军指挥官大小和卓见大势已去,不得不带领残余的部队逃离战场。而此时,清军在战场上掌握了绝对的优势,迅速控制了整个区域。

最终,清军在叶什勒库勒淖尔的战役中取得了压倒性的胜利。他们不仅成功击退了叛军,而且俘获了大量敌人。据统计,此次战役中,清军共收降了高达1.2万名叛军士兵。这一壮举不仅展现了清军的强大战斗力,也大大提升了士气和信心。

随着叶什勒库勒淖尔的胜利,清军对叛乱的压制进一步加强。大小和卓的军力被极大削弱,他们的逃亡标志着叛乱的实质性失败。

大小和卓之乱的终结与清朝的辉煌

在叶什勒库勒淖尔战役后,大小和卓率领残余部队逃往巴达克山,希望在这里得到喘息的机会。然而,他们在途中因抢掠当地村庄,引起了当地沙汗的愤怒。沙汗的军队很快将他们围困,并在一场短暂的战斗后将其擒获。大小和卓,这两位一度引发大规模叛乱的领袖,最终在异国他乡被俘并处以极刑。

消息传回清朝后,乾隆皇帝要求将大小和卓的尸体交还。起初,沙汗拒绝了这一要求,试图保留这两具尸体作为展示自己力量的象征。但随着清朝的坚持和施加的外交压力,沙汗最终不得不屈服,将尸体交还给了清朝。这一事件不仅标志着大小和卓之乱的彻底结束,也象征着清朝对于边疆的完全控制。

为了纪念平叛的巨大功绩,乾隆皇帝下令在叶尔羌城和伊西洱库尔淖尔湖畔立碑,以永久铭记这一历史时刻。碑文由清朝最杰出的文人撰写,用满文、汉文和维吾尔文三种文字镌刻,展示了清朝多民族统一的格局。

这座碑石在帕米尔高原上屹立了百余年,成为了历史的见证者,直到1891年被沙俄盗窃,运往彼得堡。为了恢复历史记忆,新疆巡抚魏光焘后来派员在原地重立了新碑。

大小和卓之乱的平定对整个中亚和西亚地区产生了深远的影响。清朝的强大军事力量和坚定决心震慑了周边国家。浩罕、布哈尔、安集延、巴达克山、阿富汗、博洛尔、坎巨提等国纷纷派出使节来到北京,向清朝表达了臣属和敬意。这些国家的入贡不仅是对清朝权威的承认,也是对其军事和政治影响力的认可。

清朝通过这次平叛行动,不仅巩固了其在中亚和西亚的地位,也大大扩展了自己的版图。这一时期,清朝的国力达到了顶峰,成为了无可争议的亚洲霸主。北方边疆的稳定为清朝带来了长久的和平与繁荣,也为其在国际舞台上的地位提供了坚实的基础。