故宫,这座有着几百年历史的皇宫,红墙黄瓦,飞檐斗拱,庄重而厚重,见证过无数王朝的兴衰更迭。而毛主席在中南海工作了数十年,却从来没有踏入过故宫。

他身边的工作人员忍不住好奇,小心翼翼地问:“主席,故宫就在旁边,您就不想进去看看吗?”毛主席听后,只是微笑着摇摇头,没有作答。

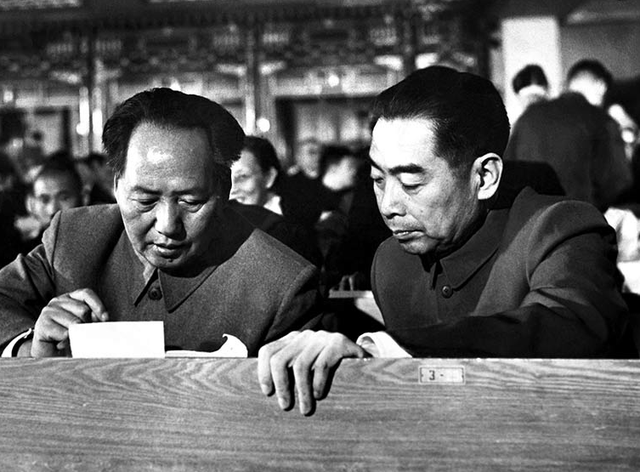

为什么毛主席一生不进故宫,终生再未回延安?后来通过谈话周总理道出了原因……

心怀文物,和平解放北平毛主席并非不喜欢故宫才不踏入其中,恰恰相反,他对故宫怀有一份特殊的情感。那时,毛主席在湖南省立第一师范学校求学,他的恩师易培基对他影响深远。

易培基先生是一位极其重视文物保护的学者,为人刚正不阿,心怀天下。在那个战火纷飞的年代,战争的硝烟弥漫在中华大地的每一个角落。许多珍贵的古建筑在炮火中轰然倒塌,无数古文物被列强掠夺、损毁。

故宫这座承载着数千年历史文化的富丽堂皇的宫殿,也成了列强觊觎的目标。

易培基先生看着岌岌可危的故宫文物,心急如焚。他四处奔走,联合社会各界爱国人士,发起了一场文物保护行动。在一次会议上,易培基说道:

“这些文物,是我们民族的根,是历史的见证,绝不能在我们这一代手中丢失!哪怕千难万险,我们也要把它们送到安全的地方。”

有人提出了担忧:“可转移文物谈何容易,运输途中的安全如何保障?资金又从哪里来?”易培基先生坚定地说:

“办法总比困难多,只要我们齐心协力,一定能想出对策。资金方面,我会尽力去筹措;运输安全,我们可以组织可靠的人员,制订详细的计划。”

在易培基先生的带领下,大家将故宫文物小心打包,分批运往相对安全的内地。毛主席对恩师的这一壮举深感敬佩,也因此对故宫多了一份特殊的关注。这份关注,不仅仅是对一座建筑的好奇,更是对中华民族历史文化的敬重。

1949年,解放战争已步入尾声,国共双方的力量对比发生了根本性转变。在这关键的历史节点,平津战役的爆发吸引了全国人民的目光。这场战役备受关注的原因,除了关乎战争胜负,更在于如何在战火中守护北平这座千年古都的历史文物。

面对眼前的难题,大家你一言我一语地讨论着,却始终没有找到完美的解决办法。一位年轻的参谋满脸焦急,站起身来大声说道:“这仗肯定得打,可只要有炮火,就避免不了对建筑的破坏,那些珍贵的文物古迹怎么办?”

就在大家一筹莫展之时,毛主席得知了此事,迅速起草了一份电报:

“此次攻城,必须作出精密计划,哪些地方可以攻击,哪些地方不可以攻击,绘图立说,当作一项纪律去执行。”

在电报中,毛主席明确指示,一定要保护好北平的文物古迹,尽量选择和平解放的方式。党中央接到毛主席的指示后,立刻行动起来。周恩来总理亲自部署,安排与驻守北平的傅作义进行谈判。

终于,在第三轮谈判中,傅作义经过深思熟虑做出了抉择,同意和平解放北平。

毛主席三次到故宫却不进故宫1954年4月,毛主席在繁忙的工作之余,抽出一些时间来到故宫。工作人员早已在此等候,见毛主席到来,纷纷上前迎接:“主席,您终于来了,我们都盼着您参观故宫呢。”

毛主席微笑着点头回应:“这故宫可是咱老祖宗留下的宝贝,今天我来好好看看。”随后,毛主席沿着台阶登上神武门城墙。毛主席一边走,一边仔细观察着城墙内外的建筑,不时驻足询问身边工作人员一些关于故宫历史的问题。

走到一半,毛主席停下了脚步,对大家说:“咱们在这儿坐会儿吧。”众人围坐在一起,气氛轻松融洽。休息片刻后,毛主席继续前行,抵达东华门。工作人员满怀期待地问:“主席,现在要不要进故宫里面参观参观?”

毛主席拒绝了说道:“今天就先到这儿吧,以后有机会再说。”说完便乘车离开了。

1954年5月,毛主席再次来到了故宫。这一次,毛主席在众人的陪同下由午门登上城楼。突然,几名正在参观的学生一眼就认出了毛主席。其中一名学生激动地大喊起来:“是毛主席!”

这一声呼喊瞬间打破了原本的平静,其他学生和游客纷纷转过头来,目光聚焦在毛主席身上,整个城楼一下子沸腾起来。“毛主席好!”的呼喊声此起彼伏。

毛主席抬起手,不停地向大家挥手致意。他的眼神中满是亲切与温和,人群在他的感召下,情绪愈发高涨。在这热烈的氛围中,毛主席停留了片刻,便在工作人员的簇拥下,缓缓离开了城楼。

下了城楼,回到车上,工作人员们还沉浸在刚才那激动人心的场景中。小李又忍不住嘟囔了一句:“主席,您看大家多热情,要是能多待一会儿就好了。”毛主席笑着说:“大家的心意我都明白,不过工作还多着呢。”

稍作休息后,毛主席突然对身边的工作人员说道:“明天安排一下,我还要再来一趟故宫。”

5月20日,毛主席第三次来到故宫。他经午门东掖门,径直登上午门城楼,继续观看楼内正在举行的“全国出土文物展览”。直到下午六时,毛主席才准备离开,可即便这已经是他第三次到访故宫,他依然没有踏入故宫内部。

周总理的谈话道出原因对于毛主席来说,他的一生都是以公事为重,除了在北京处理日常公务,毛主席还经常奔波于全国各地。

一次,毛主席结束了长时间的外地巡视回到北京。刚下火车,他不顾旅途的疲惫,马不停蹄地赶回办公室,继续处理堆积如山的工作。秘书心疼地劝他先休息一下,他却摆了摆手,说道:

“还有很多事情等着我去做,不能休息。国家刚刚成立,百废待兴,我们肩上的责任重大啊。”

就这样,他又全身心地投入到紧张的工作中,游览故宫的计划,也在一次次的忙碌中被无限期推迟。

而在那段时间里,毛主席频繁出现在故宫的城墙上,短短几月,竟接连来了三次,引得众人纷纷猜测。随行的工作人员问道:“主席,您都三次来故宫了,怎么不进里面去转一转呢?多么难得的机会啊。”

毛主席听到这个问题,笑了起来:“这里是过去皇上住的地方,代表着封建皇权。现在时代不同了,人民当家作主,我作为人民的公仆,不适合进去。”工作人员继续劝道:“可是主席,就参观一下也没什么影响吧。”

毛主席解释道:

“我知道故宫的珍贵,它承载着数百年的历史,意义非凡。但我站在这城墙上,便能俯瞰它的全貌,也能感受到历史的厚重。而且,我若进去,必然会引起轰动,到时候不仅影响游客游览,还会给故宫的日常管理增添麻烦。”

多年后,周总理在与身边工作人员的一次谈话中,透露毛主席不进故宫的原因:

“主席一生都在为人民谋福祉,他不进故宫,是不想让人民觉得我们和旧时代的统治者有任何关联,故宫象征着封建皇权,他要彻底和旧时代划清界限,全心全意为人民建立一个全新的国家。”

周总理顿了顿接着说道:

“至于离开延安后不再回去,那是因为主席着眼的是整个国家的建设和发展,他把对延安的情感深深埋在心底,把全部精力都投入到带领全国人民走向幸福生活的伟大事业中了。”

在毛主席的心中,国家和人民的利益高于一切,他用一生的坚守,践行着为人民服务的宗旨,成为了人民心中永远的领袖。