序章:梅魂千古,艺海钩玄

夫梅者,四君子之首,凌寒独放,清骨傲霜,自古文人墨客竞相摹写,或寄孤高之志,或抒隐逸之情。然时移世易,艺道亦随世风而嬗变。今有画坛巨擘王成喜者,以梅为心,以笔为骨,其作既承古法,复开新境,然坊间评骘纷纭:或谓其“艳而不俗”,或讥其“匠气过浓”;尤以东瀛藏家竞相追捧,而中土雅士争议不绝。何以至此?盖因艺境之殊途,审美之异趣,时代之激荡,皆蕴其间矣。今试析其理,以辨雅俗,以证东西。

一、承古开新:王梅之艺境探微

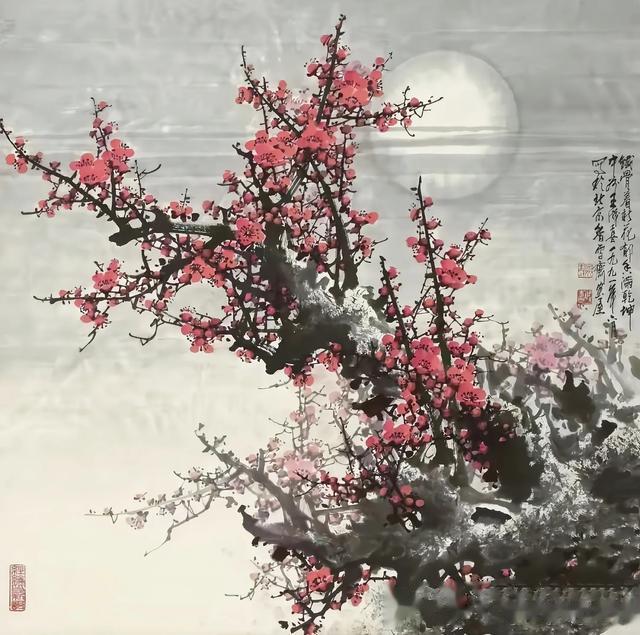

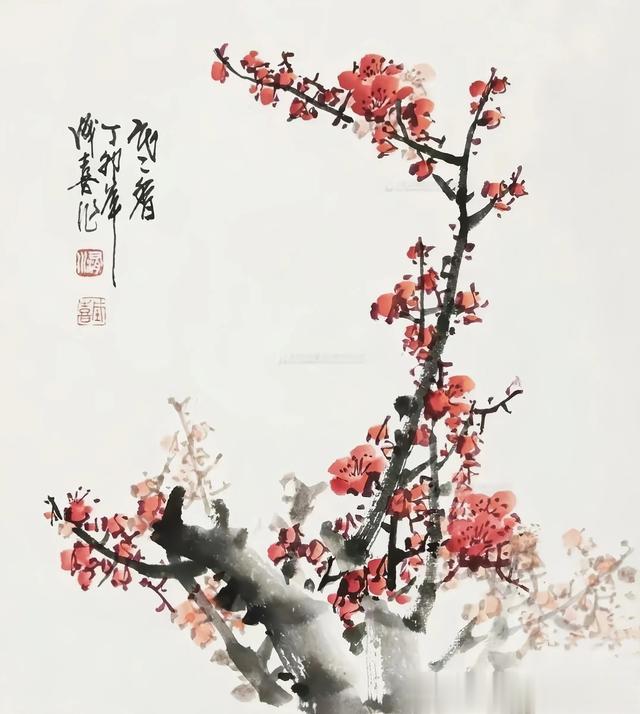

王成喜画梅,独辟蹊径,一扫历代文人梅画之萧瑟清冷。昔者,宋元以疏枝瘦影为尚,明清以孤芳自赏为宗;而王氏之梅,枝干虬劲如铁,花簇繁密似锦,色若丹霞,势如烈火。其作《报春图》《香远图》者,皆以“繁花似锦、浓艳瑰丽”为旨,不囿于“以稀为美”之陈规,反以“丰腴饱满”为胜,寓蓬勃生机于笔墨之间。

或曰:“此非梅之本性,乃媚世之技耳!”然细究其法,王氏实融古化今,兼收西画光影、构图之妙。其枝干皴擦,取法董寿平之苍润;花瓣点染,参酌西画之透视。更以隶书题跋,金石之气跃然纸上,可谓“铁骨生春,丹心映雪”。故其作虽异于传统文人画之冷逸,却合于时代精神之昂扬,乃“旧瓶新酒”之典范也。

二、东瀛盛藏:文化因缘与审美异趣

王氏梅花于东瀛独受推崇,非偶然也。考其因缘,盖有三端:

其一,中日梅文化之共鸣。扶桑素以梅为“逆境不屈”之象征,尤重其“寒中绽放”之刚毅。王氏之梅,以繁盛热烈示人,恰合大和民族“物哀”美学中“瞬间绚烂”之追求。其悬于日本国会之巨制《香远图》,枝如虬龙,花若云霞,非唯绘梅,更寓中日邦交之“破冰报春”意,故成外交佳话。

其二,艺术表现之通俗性。日本近代艺术素有“雅俗共赏”之传统,浮世绘即其显例。王氏之梅,色彩明艳,构图饱满,较之传统水墨之含蓄,更近庶民审美。观其《红梅图》,朱砂点蕊,胭脂染瓣,虽无“墨分五色”之玄妙,却有“满堂生辉”之气象,恰合东瀛屏风画之装饰趣味。

其三,时代精神之投射。战后日本崇尚“集团主义”与“奋斗哲学”,王氏梅花之“越挫越勇”“铁骨生春”,暗合其国民心理。反观中土文人,犹执“疏影横斜”之旧梦,故有“俗艳”之讥。实则非王氏不雅,乃雅俗之辨,因时而异也。

三、雅俗之辩:艺术批评的时空维度

今有论者诟病王氏梅花“匠气过重”“失梅之本真”,此诚传统文人画观之遗绪也。然艺术之道,本无定法:

昔徐熙野逸,黄筌富贵,并称双绝;八大冷眼,石涛狂放,各领风骚。王氏之梅,以“俗”破“雅”,以“众”代“孤”,岂非呼应毛泽东“文艺为工农兵服务”之倡?其画中梅,非林逋之“妻鹤子”,非王冕之“清气满乾坤”,乃新时代“万家灯火”之梅,寓国运昌隆、民心奋发之意。

至若技法之议,亦需辩证观之。王氏融西画光影于水墨,或失“笔精墨妙”之古韵,然其《香远图》以大面积红彩渲染,辅以书法题跋,竟成“视觉奇观”,此正现代展厅艺术所需之势也。昔李可染“为祖国河山立传”,以浓墨重彩写山水;今王氏“为时代精神造像”,以炽烈红梅颂盛世,二者异曲同工,皆破旧立新之举。

四、市场与殿堂:艺术价值的双重认证

王氏梅花之盛,非唯东瀛青眼,亦得庙堂垂青。人民大会堂、中南海、天安门城楼,皆悬其鸿篇巨制;海内外美术馆、博物馆,竞藏其尺幅小品。此非“匠气”可致,实“雅俗共赏”之力也。

然市场追捧,亦成争议之源。或谓:“日本人重金购藏,乃外交策略,非真赏其艺!”然考其流通,王氏作品早于上世纪八十年代即东渡扶桑,彼时中日关系初暖,民间交流方兴,若无真艺术感染力,焉能持续四十载而不衰?且其作屡创拍卖高价,如《红梅图》以百万易手,足见市场与学术非必对立,亦可互证。

结语:梅开两度,艺贯东西

嗟乎!艺海无涯,审美多元。王成喜之梅,以俗破雅,以东渐西,其争议亦如梅之双面:一面承传统之根骨,一面绽时代之新蕊。或曰:“此梅非梅,乃时代之镜也!”观其盛藏东瀛,可知艺术无国界,唯精神相通;察其毁誉参半,乃见文化有层累,需时空淬炼。愿后来者鉴之:艺道贵在创新,然创新非弃古,兼容并蓄,方成大家。