在美国用户涌入小红书的浪潮中,许多人聚焦在文化冲突与合作的表面现象,却忽略了一个更深层的矛盾:熟人关系圈里的亲密感,在陌生人涌入后,反而开始显得不堪一击。人们习惯在小红书的“熟人剧场”里分享个人经验,却因为陌生视角的凝视,反而感到窘迫和不安。这种变化揭示了一个底层逻辑:越熟悉的圈子,越脆弱,因为熟悉让人放松了对外来者的防备,而“陌生人”的闯入却戳破了这种脆弱的安全感。这种情感与环境的冲突从未被深入探讨,却最能映照出文化互动背后的微妙心理。

小红书上的熟人剧场,一直是些拙劣的布景。墙纸印着加州阳光,桌上摆着从中国小镇寄来的草药香囊。镜头后面是个还没洗脸的姑娘,揉着昨晚熬夜的黑眼圈,一边用气若游丝的语调念叨:“最近太累了,睡不着,给大家推荐一款助眠的好东西。”底下评论全是“宝,辛苦啦!”、“注意身体,宝子!”那些看上去虚伪的关心,在她点开评论的那一瞬,却成了唯一能撑住她清晨情绪的力量。

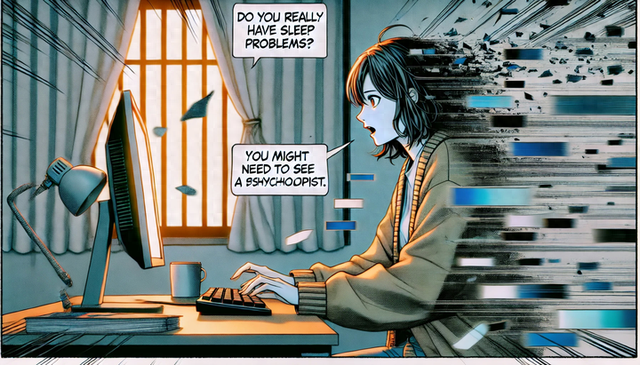

这样的熟人关系,是一种微妙的平衡。每个人都在这个剧场里表演,也都默契地不去戳穿表演的假面。可美国用户涌入以后,这个熟人剧场开始裂开了。陌生的声音涌进评论区,用一种诡异的真诚打破了规则。“你真的有睡眠问题吗?也许需要找心理医生。”这样的直白让姑娘的心一颤,好像窗帘被猛地掀开,露出舞台后那一堆乱七八糟的布景。

这个瞬间,让人想到苏珊·桑塔格在《论摄影》里的那句话:“凝视本身就是一种暴力。”陌生人的凝视,直截了当地拆解了熟人关系的表象。那些熟人不会去想她是不是假装得太累,是不是心里真正空虚。他们只会保持那种安全距离的“懂事”,用一串好听的词语裹住她的痛苦,像给人包扎却忘了消毒。

有趣的是,陌生人这种凝视带来的,并不是一种简单的入侵感。它更像是一面镜子,折射出我们原以为牢固的东西其实不堪一击。姑娘发现,原来她在熟人面前建造的舒适区,竟如此容易被陌生的直白刺穿。她甚至开始质疑,那些“宝”字开头的关心,是否真的能算得上是情感的维系。陌生人,不知不觉中成了她窥探自己的镜子。

人是无法真正习惯陌生人的。即便是那些主动接纳美国用户的本土博主,也会在某个深夜突然冒出一个念头:“他们会怎么看我的生活?”从美国用户那里涌来的评论,有些是夸赞,有些却直言不讳地指出短板。这些意见看似善意,却暴露了我们对熟人关系的深度依赖——熟人不会评价你的短板,只会用一只温柔的手捂住你脸上的瑕疵。但陌生人来了,那只手松开了,瑕疵暴露在光下。

这样的心理变化并不是孤立的。罗兰·巴特在《明室》里提到过,照片本身并没有意义,意义在于观者的凝视。同样,小红书上的内容,也是在美国用户的凝视中才真正拥有了新的意义。而这种意义并不总是让人感到愉快。熟人环境里的伪装,被陌生人的直接性摧毁了,它让人不得不直面自己的某些无能、某些虚假、某些逃避。

但陌生人的凝视真的全是坏事吗?或许未必。在一次热烈的文化碰撞之后,那些最初不适应的博主,开始从中找到新的方向。有人说,“我不再只是拍给熟人看了,现在拍视频时会想,这些美国人会怎么理解我的世界?”于是内容变了,不再是简单的“推荐”和“记录”,而开始有了更强烈的个人视角,甚至是更鲜明的文化立场。可以说,正是因为这种“打扰”,熟人剧场才有了真正转型的契机。

最后我们会发现,熟人关系圈和陌生人凝视的矛盾,其实是对“安全感”与“真实感”两种需求的拉锯。熟人带来的安全感让我们习惯性地回避真实,而陌生人的打扰,却往往迫使我们直面自己的内心。或许小红书的裂缝,正是这个时代的某种隐喻:在安全感破碎后,人们才开始真正成长。墙裂了,窗户却开了,光透了进来。