49年上海解放第三天,李克农密电陈毅:不惜一切代价找到李静安

1949年5月27日,上海解放的欢庆还在继续,街头巷尾处处洋溢着胜利的喜悦。然而在中共上海市军管会的办公室里,陈毅将军却接到了一份来自李克农的紧急密电。密电中说,上级急需找到一位叫李静安的同志,不惜一切代价也要找到他。

这份密电让陈毅将军眉头紧锁。在上海这座复杂的大都市中,要在短时间内找到一个人谈何容易?更令人困惑的是,为什么这位李静安同志如此重要,以至于要动用如此大的力量去寻找?而此时的陈毅将军还不知道,这背后竟然隐藏着一段惊心动魄的地下电台秘史。

一、浏阳少年的革命初心

湖南浏阳,这片孕育了无数革命先驱的热土上,1910年的春天迎来了一个叫李华初的婴儿。那时的浏阳县正经历着天翻地覆的变化,辛亥革命的风暴即将来临。

李华初的父亲是个贫苦农民,家中只有几亩薄田。但在当地,李家却有个响当当的名声:李华初的祖父曾是远近闻名的私塾先生,虽然家境贫寒,却从不以此为耻,反而总说"穷不能穷教育"。

1921年,年仅11岁的李华初考入了浏阳县立高等小学堂。那时的浏阳,已是革命的重要据点。就在李华初入学的第二年,毛泽东在浏阳创办了第一个农民运动讲习所,革命的火种在这片土地上悄然播撒。

或许是受到时代浪潮的感染,1924年春天,14岁的李华初参加了学校里的进步读书会。在一次读书会活动中,他第一次接触到了《共产党宣言》,这本小册子深深地触动了这个少年的心灵。

就在当年冬天,浏阳城里来了一位特殊的客人。这人自称是长沙来的教书先生,实则是共产党的地下工作者。他在学校里开设了一个"国学研究班",李华初成为了最早的学员之一。

1925年的五卅运动爆发后,李华初带领同学们走上街头,声援上海工人。这一年,年仅15岁的他正式加入了中国共产党,成为浏阳最年轻的党员之一。

1927年的一天,李华初接到了一个重要任务:带领少年队攻打国民党团部。这是一次危险的行动,因为团部里有武装守卫。但李华初想出了一个妙计:他让队员们装扮成卖报童,分批潜入团部周围。

当夜幕降临,李华初带领的少年队用事先准备好的火把点燃了团部的后门。守卫们慌忙去救火,这时另一队人员从正门突入,成功缴获了团部里的文件和武器。这次行动,让李华初在革命队伍中崭露头角。

但好景不长,随着形势急转直下,李华初被迫离开家乡。临走那天,他的父亲塞给他一块银元,说是变卖了家里最后一件值钱的东西换来的。这是李华初最后一次见到父亲。

就这样,17岁的李华初告别了生他养他的浏阳,踏上了革命的征程。从此,李华初这个名字渐渐淡出了人们的视野,取而代之的是一个新的代号:李静安。这个名字,将在上海的地下战线上,写下惊心动魄的传奇篇章。

二、从李华初到李静安的蜕变

1931年的一个寒冬,在江西瑞金的一间破旧教室里,几十名红军战士正在专心听讲。这是中央无线电学校的首期培训班,台下坐着的都是从各个部队精挑细选出来的优秀人才。在最后一排的角落里,坐着一个不到20岁的年轻人——李华初。

这次培训机会来得很意外。当时李华初正在红军某部队担任文书,一次偶然的机会,他用自制的简易收音装置,成功截获了国民党的一份军事电报。这个举动引起了上级的注意,他因此获得了这次宝贵的培训机会。

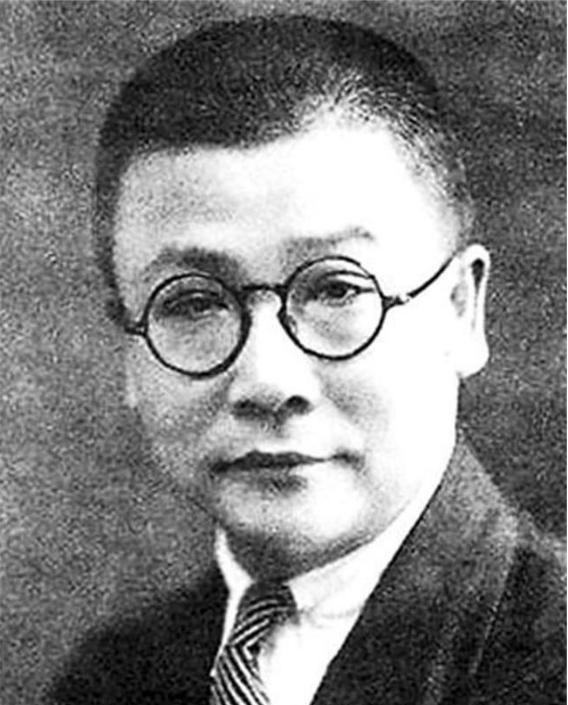

在无线电学校里,李华初遇到了一位改变他命运的人:王诤。这位后来成为八路军总部通信部部长的长者,亲自指导李华初学习无线电技术。一天,王诤找到李华初说:"同志,组织上决定给你一个新的身份,从今天起,你就叫李静安了。"

"静"字取自"静水流深","安"字源于"暗流涌动"。这个新名字寓意着地下工作的特点:表面平静,实则暗流汹涌。从此,李华初这个名字永远留在了历史的记忆中,而李静安则踏上了一条全新的革命道路。

培训期间,李静安展现出了惊人的天赋。他不仅掌握了摩尔斯电码,还学会了如何在复杂环境下架设电台、如何规避敌人的侦测设备。更重要的是,他创造性地提出了"游击式"发报方法:每次发报不超过三分钟,发完立即转移位置。

1932年春天,李静安接到了第一个重要任务:建立一个秘密电台,负责江西苏区与上海地下党的联络工作。为了完成这个任务,他需要先潜入上海,寻找合适的电台位置。

上海,这座被称为"冒险家乐园"的城市,成了李静安的第二故乡。他装扮成一个普通的店员,在法租界的一家杂货铺里找到了工作。每天,他都要穿梭在各个码头之间,观察敌人的船只调动情况。

这期间,李静安遇到了一位意想不到的"贵人":一个退休的德国无线电工程师。这位老人经常来杂货铺买东西,对这个勤快的年轻店员很是喜欢。通过与老工程师的交往,李静安不仅学到了更多专业知识,还获得了一份宝贵的技术资料。

1933年秋天,一个重要的机会来了。法租界的一栋公寓楼在招聘看门人,这正是李静安期待已久的机会。这栋楼的地理位置绝佳:既靠近码头,便于观察敌情,又远离日本特务经常出没的地方。更重要的是,楼顶有一个废弃的水箱,正适合安装天线。

就这样,李静安成了这栋楼的看门人。白天,他是个勤恳的门卫;夜晚,他则化身为一名神秘的电波使者,将一个个加密的电报发向延安。这个秘密电台,就这样在上海的钢筋水泥森林中悄然运转起来。

三、"福生无线电公司"背后的秘密

1935年的上海南京路上,一家名为"福生无线电公司"的商店悄然开业。店面不大,门口挂着"专业维修收音机"的招牌。这家看似普通的商店,实则是中共地下党在上海最重要的电台掩护点之一。

开业第一天,一位身着西装的中年人走进店里。这人就是胡作潮,上海地下党派来协助李静安的技术专家。胡作潮表面上是店里的技术顾问,实际上是一位经验丰富的地下电台专家。

为了掩人耳目,福生公司每天都会接收几台真实的收音机维修业务。李静安在柜台后收发维修单,和普通店员没什么两样。但顾客不会注意到,在店铺后面的暗室里,一台秘密电台正在昼夜不停地工作。

胡作潮带来了一个绝妙的主意:把电台的零件分散在各种普通收音机里。当国民党特务突击检查时,这些零散的部件看起来就像是普通维修店的备用配件。他们还特意在店里摆放了几台坏掉的进口收音机,这些高档货不仅能提升店面档次,更重要的是可以合理解释一些特殊零件的来源。

1936年春天,一位叫裘慧英的年轻女子来到店里,说是要修理收音机。她其实是上海地下党派来的联络员,以后将成为李静安的"妻子",协助掩护电台工作。

为了让这段"婚姻"看起来更加真实,地下党还特意安排了一场低调的婚礼。当时参加婚礼的邻居们都说,新郎是个顾家的好男人,新娘温柔贤惠,是一对天生的璧人。谁能想到,这对"夫妻"其实是在执行一项危险的地下任务。

福生公司的生意渐渐红火起来,不仅上海本地的客人多了,就连一些日本人也经常来维修收音机。这些日本客人中,有些是普通市民,也有特务机关的探子。每次日本特务来店里,李静安都会用流利的日语周到服务,让对方完全想不到这个热情的店主就是他们正在搜捕的地下电台负责人。

1937年夏天的一个下午,一位穿着和服的日本女士来店里维修收音机。在检查机器时,她"不小心"打翻了柜台上的茶杯。趁着李静安收拾茶水的功夫,这位"顾客"仔细打量着店内的一切。所幸当时胡作潮早有准备,所有可疑的设备都被精心隐藏起来。

但危险并未就此过去。一天深夜,李静安正在发报时,突然听到楼下传来急促的脚步声。原来是邻居家的煤气泄漏,消防员来处理。这次虚惊让李静安和胡作潮意识到,必须为电台寻找更安全的位置。

于是,他们开始在店内暗房安装了一套精巧的机关:只要轻轻转动墙上一个看似普通的电灯开关,整个发报设备就会缓缓沉入地下。这个机关不仅能在紧急时刻保护设备,还能作为日常检修的便利通道。最绝的是,他们还在地下室设计了一个小型维修间,这样即便遇到检查,也可以说是用来修理贵重收音机的专用空间。

四、生死较量中的电波传奇

1940年的上海,一场看不见硝烟的战争正在进行。随着日军和国民党特务加强搜查,李静安的地下电台工作变得愈发危险。这一年,他第一次被捕。那是在一个雨天,几名日本宪兵突然闯入福生公司,对李静安进行了突击审讯。

所幸在被捕前,李静安已经启动了地下室的秘密机关,将关键设备藏了起来。审讯持续了三天三夜,但日本人最终只能放人。这次经历让李静安意识到,必须改变发报时间,于是他想出了"凌晨四点计划"。

每天凌晨四点,当整个上海还在沉睡,李静安就开始了一天的发报工作。这个时间点选得极妙:清晨四点,日军换岗的间隙,监听设备往往会有短暂空档。同时,这个时间段的电波干扰最小,发报信号最为清晰。

第二次被捕发生在1943年。一位店里的老主顾突然变成了日本特务的线人,向日军告密说福生公司的收音机维修量异常。这一次,李静安在狱中待了整整一个月。

出狱后,李静安和胡作潮立即实施了新的安全措施。他们在发报机上加装了特制的消音装置,还把天线改装成晾衣绳的样子。最巧妙的是,他们在电台周围安装了几个普通收音机,一旦发现特务,就立即打开这些收音机,用嘈杂的声音掩盖发报声。

1945年底,李静安第三次入狱。这次是国民党特务设下的圈套:他们派人装作要修理一台美制收音机,趁机在店里安装了监听设备。但李静安早已练就了一身本领,他发现了收音机里的异常,并设法让这个监听装置只能收到普通的收音机杂音。

最惊险的一次发报发生在1948年12月29日。那天,李静安正在传送一份重要的《江防布局图》。这份图纸记录了国民党军队在长江沿线的部署情况,对解放军渡江战役至关重要。

就在发报即将结束时,楼下突然传来了脚步声。这次不是虚惊,而是国民党特务真的来了。特务们分成两队,一队封锁了所有出口,另一队直奔阁楼。在这千钧一发之际,李静安仍然保持着惊人的冷静。他一边继续发报,一边用左手调节着普通收音机的音量。

当特务破门而入时,他们看到的是一个正在调试收音机的"修理工"。然而,这次特务们有备而来。他们带了最新的美制侦测设备,很快就发现了电台的存在。尽管如此,最关键的《江防布局图》已经成功送达延安。

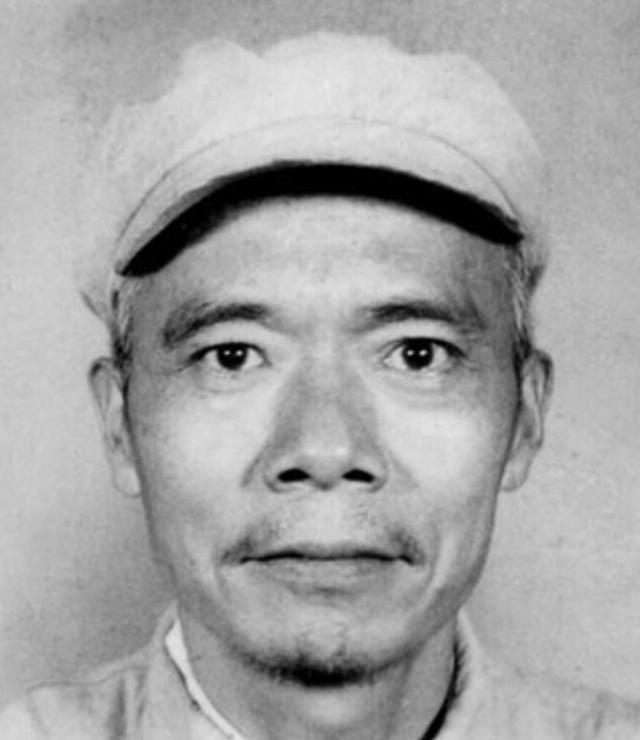

这次,李静安再也没能逃脱。国民党特务对他施以酷刑,要他交代地下组织的情况。但即便在最痛苦的折磨下,他始终没有透露一个字。直到1949年5月上海解放前夕,李静安和其他11名同志一起,在龙华注视着即将到来的黎明,走完了人生的最后一程。

五、信仰的力量永存

1949年5月7日的清晨,龙华监狱里传来了一声高亢的呼喊:"中国共产党万岁!"这是李静安留给这个世界的最后一句话。就在上海即将迎来解放的前夕,他和其他11名同志一起,倒在了敌人的枪口下。

当裘慧英接到丈夫牺牲的消息时,她正在照看三岁的儿子李恒胜。这个坚强的女子没有流泪,而是将一个小木盒郑重地交给了地下党的联络员。盒子里装着李静安生前整理的所有电台密码本和技术资料,这是他留给革命事业的最后礼物。

上海解放后,一位名叫叶丹秋的特务落网了。审讯中,他交代了当年参与处决李静安等同志的全部经过。据他描述,在生命的最后时刻,李静安不仅没有丝毫畏惧,反而一直在鼓励其他同志。

1950年春天,中央人民政府追认李静安为革命烈士。在追认大会上,他的老战友胡作潮带来了一份特殊的礼物:一台改装过的发报机。这台发报机见证了李静安在上海地下战线上的十几年奋斗历程。

1951年,一部以李静安事迹为原型的电影《永不消逝的电波》开机拍摄。在采风过程中,剧组找到了当年福生无线电公司的老街坊。街坊们回忆说,李静安和裘慧英在街坊眼中就是一对普通的夫妻,从没人想到这个和气的修理工竟是一位共产党的地下工作者。

1952年,李静安生前工作过的那栋楼被辟为革命传统教育基地。在旧址陈列室里,摆放着一台老式收音机。这台收音机表面看起来很普通,但只要按动某个特定的开关,就能显现出隐藏的发报装置。这正是李静安和胡作潮当年的得意之作。

1955年,上海市档案馆整理出了一批珍贵的历史资料。其中有一份是李静安被捕前最后发出的电报底稿,纸上还留着他的指纹。这份电报记录着国民党军队的江防部署,为解放军渡江战役的胜利提供了重要情报。

1960年,在纪念抗日战争胜利15周年的活动中,裘慧英带着已经长大的儿子李恒胜重访了福生无线电公司的旧址。站在熟悉的柜台前,她讲述了丈夫生前的故事。那个曾经忙碌的小店,现在已经成为了一座无声的丰碑。

1964年,中央军委通信部专门编写了一本《地下电台工作手册》,其中多处提到了李静安的工作经验。他创造的"凌晨四点"发报法和电台伪装技术,成为了后来通信工作者的重要参考。

1979年,为了纪念李静安这位无线电事业的先驱,上海市无线电协会特意设立了"静安奖",专门奖励在通信技术领域作出突出贡献的专业人员。这个奖项一直延续至今,成为了对这位革命先烈最好的纪念。