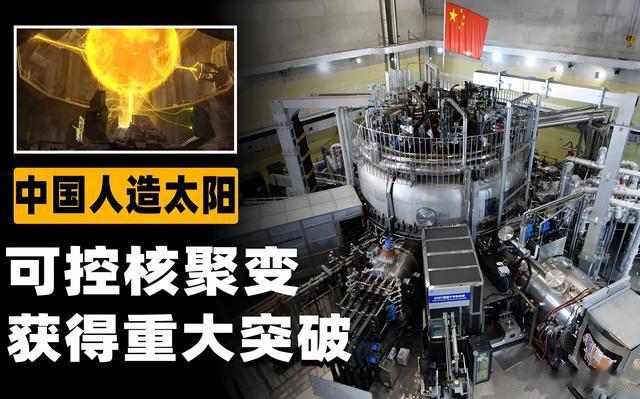

3月28日,中核集团宣布,新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度,综合参数大幅跃升,中国可控核聚变技术取得重大进展。

“中国环流三号”,中国的“人造太阳”

“中国环流三号”是我国自主研制的可控核聚变大科学装置,其能量产生原理与太阳发光发热相似,因此被称为新一代人造太阳。

最新实验数据显示,我国核聚变装置首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的参数水平,标志着中国可控核聚变向工程化应用迈出重要一步。

可控核聚变,人类解决能源危机最有效发方法。

可控核聚变是一种利用轻元素(如氢、氘、氚)在特定条件下发生核聚变反应,释放巨大能量的过程。

这种能源具有资源丰富、环境友好、固有安全等突出优势,被视为解决人类能源问题的终极途径之一。

中国环流三号是我国自主设计、研制的可控核聚变大科学装置,拥有完全自主知识产权。

本次重大突破:

科研团队首次提出并实现了提高芯部能量约束的新方法,掌握了提升原子核温度的运行策略,为未来的核聚变研究提供了新思路。

简单说,未来实现可控核聚变的可能性更高,可控核聚变将由前期实验阶段慢慢向应用阶段过渡。

随着技术的不断进步和研究的深入,中国环流三号有望在未来实现可控核聚变的商业化应用。

终结对决,中美各有50%的胜率,其他国家可以忽略不考虑

如果问世界上,哪一个国家在未来可能掌控可控核聚变技术,目前就只剩下中美两国。

其他国家虽然也在研究,但无论是技术实力,还是经济实力都不具备和中美竞争的实力。

中美都下了重注,谁先突破“死亡之谷”,谁就会胜利。

可控核聚变技术的“死亡之谷”(Valley of Death)指的是从科学原理验证到商业化应用之间的高风险过渡阶段。

死亡之谷的核心问题:科学原理可行 ≠ 工程上可造 ≠ 经济上可用。

从“点火成功”到“一度电入网”,需跨越多个数量级的难度提升。

这一阶段因技术复杂性、资金需求剧增、工程化难度陡升而成为众多项目“夭折”的险地。

可控核聚变在技术上可行已经被实验室验证。

可控核聚变技术已经纳入“十四五”国家战略科技力量,2040年就要出成果。

现在除了中美两国还在死磕“可控核聚变技术”,其他国家的技术研究基本上处于“夭折”状态。

中美“可控核聚变”技术路线不同,一个在爬坡,一个在架桥

中国CFETR:攀爬陡坡——依赖自主产业链,但材料与氚自持是隐患;

美国CFS:试图“架桥”——用高温超导磁体缩短路径,但氚供应成瓶颈;

通俗点将,就是我们现在研究的重点是利用相对成熟的技术路径,加上全产业链的工程优势实现可控核技术的突破。

美国则希望通过另辟蹊径,用技术创新来降低研发成本以实现“逆风翻盘”。

若中国成功:将是举国体制+全产业链的胜利;

若美国成功:则是资本冒险+技术突变的奇迹;

中国胜算在“系统集成”:政府主导的全产业链+电网消纳能力,适合长周期重资产工程;

美国赌注在“颠覆创新”:资本驱动的技术突变+军民融合场景(太空、军事),可能绕过传统工程难题;

我国计划在2045年前,建成首个并网发电的示范堆(CFETR)。

美工则需要在2035年前,在小堆(如SPARC)实现Q>5的科学突破;

若两国都失败,人类的可控核技术研究将再等50年,只能将希望寄托在新材料革命(如室温超导)打破僵局。