乘客实付39.56元,司机到手16.53元,抽成将近60%, 网约车平台转卖订单又被抓现行了!

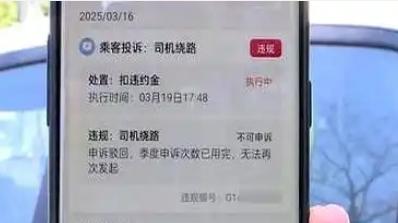

据车友爆料,前几天在A平台接到一笔订单,结束订单后显示乘客支付22.71元,司机到手16.53元,平台抽成27.21%。但是和乘客沟通中却发现,乘客是在B平台上打的车,使用5.39元优惠券之后实际支付的价格是39.56元。

根据相关规定,平台抽成30%,表面上看A、B平台抽成都没有超过30%红线,但B平台订单转卖至A平台后,实际上抽成加起来已经超过50%,将近60%。

这种情况也并非个例,不少司机、乘客都在社交媒体发文反映类似情况。

有司机称乘客实付140.13元,但在平台的司机端显示乘客实付116.92元,扣完佣金到手只有86.79元,抽成比例高达38%!

司机实际拿手124.64元,乘客实付204.14元,平台却显示167.75元,中间36.39元打车费不翼而飞。抽成比例也从25.7%上升到38.9%。

转卖订单不仅令网约车司机的收入大幅缩水,甚至陷入了赔本赚吆喝的困境,成了“冤大头”。网约车市场的竞争本就日趋激烈,司机到手收入少了,司机只能靠熬时长去接更多的单、不仅带来安全隐患,而且,由于订单层层转卖模式下各方责任边界不清晰,一旦出现安全事故和收费等纠纷,乘客也很容易陷入维权困境。

这样的层层转卖,无疑也是给网约车市场的健康有序发展层层设障,对此乱象亟须治理。去年开始、广州、武汉多地就明令禁止网约车平台转卖订单,并明确要求平台不得将价格竞争和优惠活动的成本转嫁给司机。广西柳州还明确要求,一辆网约车只能接入一家网约车平台。

那么,严格政策下,为何网约车平台转卖订单现象之所以屡禁不止?

随着网约车市场的不断发展,平台之间的竞争日益激烈。为了争夺市场份额,平台需要不断扩大自身的服务范围和运力规模。转卖订单成为了一种快速获取运力和订单资源的有效手段。一些小型平台难以直接与大型平台抗衡,通过接入大型聚合平台,可以借助其庞大的用户流量获得订单,从而在竞争中生存下来。在各方利益驱动下,各方都有动力参与到订单转卖的链条中。

而且网约车行业涉及多个环节和多个参与主体,订单转卖行为隐蔽性强,监管部门难以对其进行有效的实时监控。目前相关的法律法规对于订单转卖行为的规定还不够完善和明确,缺乏具体的处罚标准和细则,这也导致部分平台存在侥幸心理,敢于冒险进行订单转卖。

今年以来,各地也在加快不合规网约车平台的清退工作,过去一周,沈阳就一口气清退了49家“僵尸平台”,随着僵尸平台的消失,订单会逐渐集中到正规且有运营能力的平台手中。这些平台通常具备更完善的管理和调度系统,能够对订单进行更合理的分配和优化,减少因平台过多、运力分散导致的订单无序竞争和转卖现象,从源头上抑制了买单卖单行为的发生。

你们有遇到这种买卖订单的情况吗?评论区分享你的经历。