我们是谁?我们从何处来?

人类宛如被遗落在地球的懵懂婴儿,对自身漫长的过往充满未知。在悠悠数百万年的岁月里,我们从未停止寻觅答案的脚步。

地球的万有引力,如同无形的枷锁,将我们牢牢束缚,仿佛置身无形的囚笼。

然而,幸运的是,自然为我们开启了一扇通往浩瀚宇宙的窗 —— 那片令人目眩神迷的璀璨星空。

遥远宇宙的光,携带着古老的信息,跨越百亿光年的漫漫征途,抵达地球,向我们诉说着宇宙曾经的故事。这片星空,宛如一部宏大的纪录片,不仅记录着宇宙的沧桑变迁,也暗藏着人类自身起源与发展的线索。

答案隐匿其中,而我们只需抬头仰望。

曾几何时,作为四足行走的生物,我们的头颅大多时候低垂向地面。视野的局限,如同思维的禁锢,严重束缚了认知的边界。

直至 350 万年前,人类迈出了生物进化史上堪称最为伟大的一步 —— 开始直立行走。

这一转变,意义非凡。它不仅解放了我们的双手,使我们能够从事采摘、打猎,进而制造更为精巧、致命的工具;更关键的是,直立行走让人类的头颅得以自由抬起,从此,我们拥有了更多时间去凝视天空中日月星辰的斗转星移。

早期人类仰望天空,并非源于单纯的好奇心或对未知的探索欲,其初衷十分现实 —— 为了更好地生存。

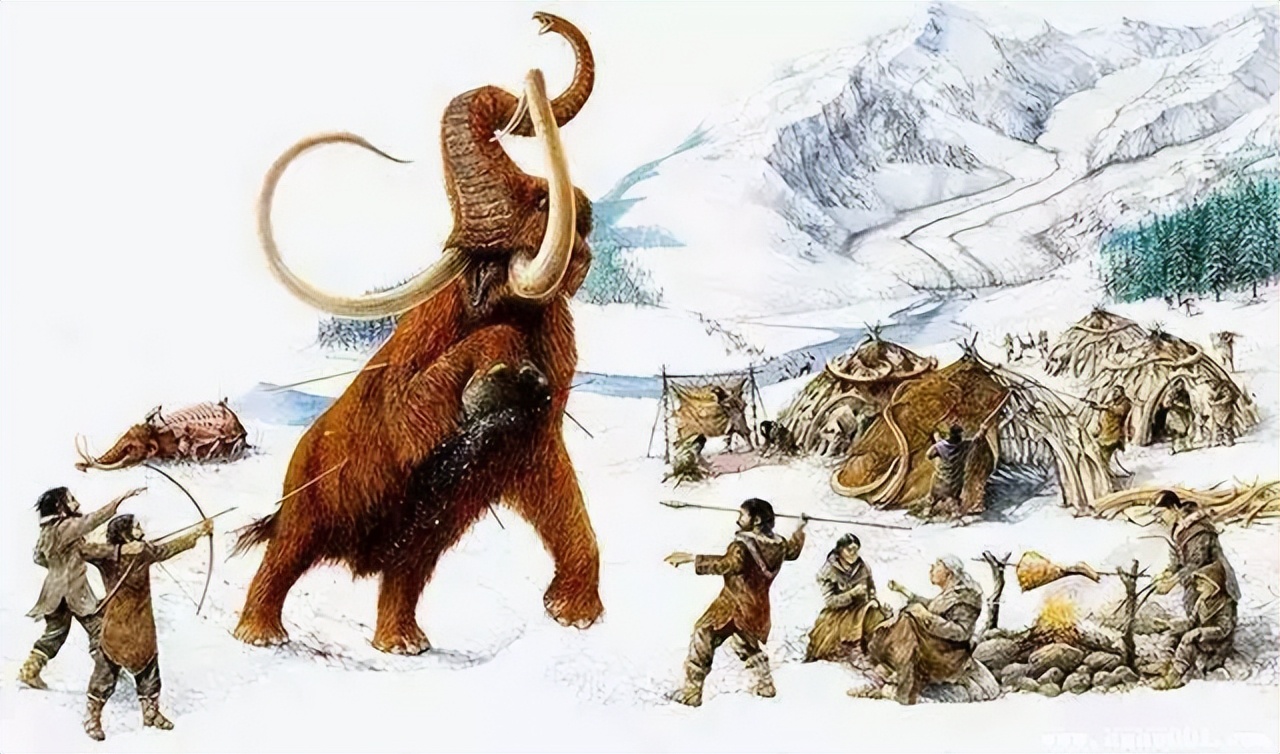

这一行为与人类大脑的发育、图形识别能力的提升以及生产生活方式的变革紧密相连。大约在 3 万年前,人类开始绘制早期洞穴壁画,并尝试通过观测天象来记录时间。

那时,人类以大地为床、星空为被,过着四处漂泊、居无定所的群居生活。对他们而言,天空就是天然的日历与指南。它预示着寒冬的降临、野生谷物的成熟时机,以及驯鹿和野牛的迁徙周期,这些信息极大地增强了人类的生存能力。哪里食物丰饶,他们便在那里短暂停留,整个地球皆是他们的 “家”。

时光流转,一万年前,农耕时代的曙光初现,彻底改变了人类的生活轨迹。

人类开始驯化野生动物,定居下来种植农作物,凭借自身的智慧与双手创造食物。

农耕时代的开启,也标志着人类观测天象进入全新阶段。在长期的生产生活实践中,人类逐渐发现,天空中天体有规律的运动,似乎与地球上的气象变化存在着千丝万缕的联系。

而气象,又深刻影响着农业生产的各个环节,比如何时播种、何时收获,以及风雨雪霜何时降临。因此,观天成为当时人们极为关注的重要活动。

毕竟,在那个靠天吃饭的时代,天象的变化关乎着人类的生存与繁衍。谁也未曾料到,这场为指导农业生产而开展的观天之举,竟成为人类认识宇宙万物的起点,从那一刻起,便注定了人类不凡的命运。

不难发现,无论是 3 万年前还是 1 万年前的人类,观测天象的核心诉求都是预测事件的发生时间。这本质上反映了人类对历法、对精确时间测量的迫切需求。

通过对日月星辰升落的持续观察,不同地区、不同文化的人类,都从星象变化中归纳出了年、月、日的概念,并制定了各自的简易历法。尽管当时的人们无法精准界定每年、每月的具体时长,但这些历法已足以满足生产生活的基本指导需求。

人类是极具想象力的物种,尤其在图形辨识方面天赋异禀。在长期观测天象的过程中,我们逐渐发现了一个看似玄妙的关联:天空中星辰的变化,似乎与人类社会乃至个人命运的兴衰息息相关。

于是,占星师这一全新职业应运而生。

从某种程度上说,他们可被视为早期的天文学家,只是研究方向有所不同。在当时,统治者对占星活动大力支持,毕竟王朝的兴衰存亡至关重要。在天象预测领域,东西方呈现出显著差异。我国古代将天空划分为 28 个天区,即广为人知的二十八星宿;而西方则发展出了星座学。

尤为重要的是,西方对天体运行规律有了更为深入的洞察,并绘制出了极为详尽的天文图。占星学的蓬勃发展,虽带有神秘主义色彩,却为人类后续深入认识宇宙奠定了一定基础。

与此同时,人类开始尝试从科学的视角审视我们生存的世界,并着手构建宇宙模型。

摆在人类面前的首要难题是:夜空中日月交替、星辰变幻的规律从何而来?是日月星辰围绕地球在浩瀚夜幕下运转,还是地球自身运动所致?

最早尝试解答这一问题的,是古希腊的欧多克斯,他提出的 “地心说”,在当时与宗教教义相契合,且能解释部分天体的简单运动现象,因而被大多数学者所接纳,其中包括亚里士多德和托勒密。

他们二人进一步继承和发展了 “地心说”,并将其拓展至整个宇宙范畴,形成了 “地球宇宙中心说”。这一思想在长达数千年的时间里,牢牢占据着人类对宇宙认知的主导地位,期间几乎无人敢于质疑。

然而,“地心说” 并非完美无缺,行星的逆行现象始终是其难以解释的痛点。为解决这一难题,托勒密引入了本轮和均轮的概念。尽管这一举措勉强解释了行星逆行问题,但此时构建的行星绕地球运动模型变得异常复杂繁琐。

尽管 “地心说” 最终被证明是错误的宇宙模型,但它却是人类首次以科学视角审视宇宙的勇敢尝试。只是,真相往往比表象更为复杂,它常常与我们的直觉相悖。

在托勒密完善 “地心说” 的 1300 年后,即 1514 年,哥白尼勇敢地站出来,首次质疑并挑战教会权威,提出了正确的太阳系模型 ——“日心说”,并于 1543 年发表了具有划时代意义的《天体运行论》,这本书被视作现代天文学的开篇之作。

1609 年,伽利略通过望远镜对木星进行观测,发现数颗小卫星围绕木星旋转,这一发现直接有力地证伪了 “地心说”。

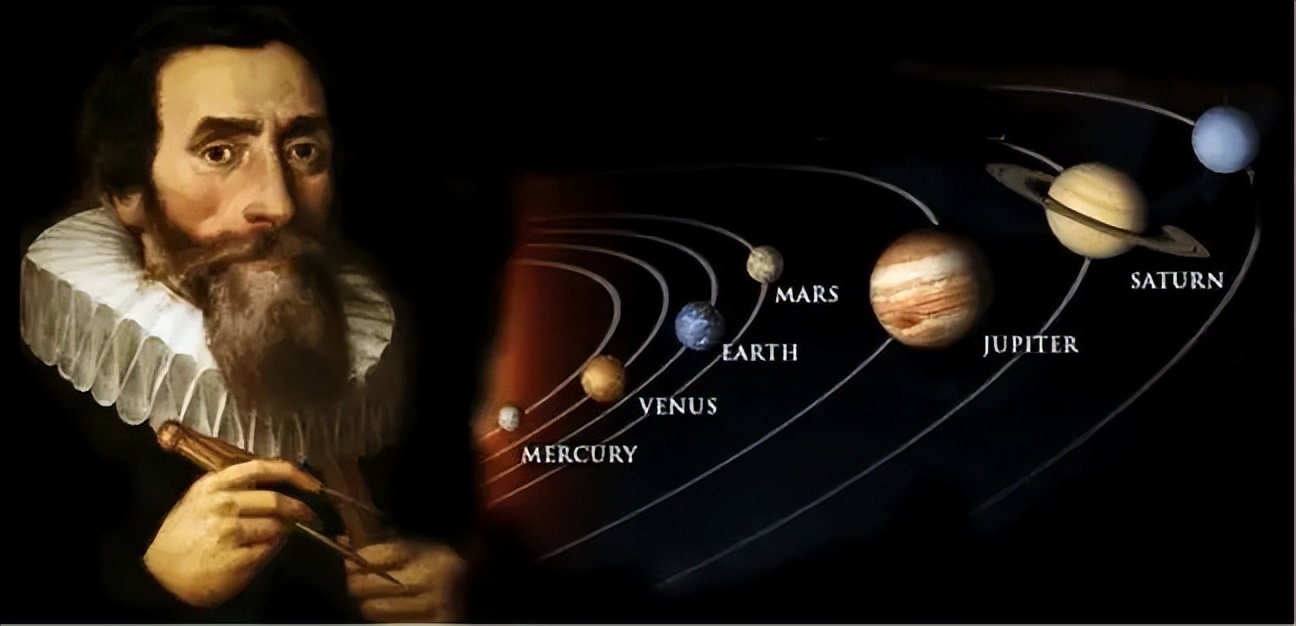

几乎与此同时,另一位伟大的天文学家开普勒提出了行星三大运行定律,精准地描绘了行星绕太阳运动的规律与方式,完美解释了此前观测到的各类天文现象,进一步验证了 “日心说” 的正确性。

但开普勒的理论也留下了一个亟待解决的重大问题:行星为何会围绕太阳运行?

这一疑问为 1687 年牛顿提出万有引力定律埋下了伏笔。牛顿的《自然哲学的数学原理》一经问世,犹如一颗重磅炸弹,不仅成功解决了当时人类生活中遇到的诸多难题,更揭示了行星绕太阳持续运动的根本原因。

牛顿构建的这一套严密而完善的力学体系,涵盖天地万物,彻底颠覆了数千年来神学统治的根基。牛顿理论的诞生,标志着近代科学的开端,是人类以科学方式系统认识宇宙万物的里程碑。

在随后的两三个世纪里,短短数百年间,众多伟大的科学家如璀璨星辰般相继涌现,他们提出了一系列具有开创性和变革性的理论。

这些理论成果如同汹涌澎湃的浪潮,推动着人类社会、科学技术以及生活方式发生了天翻地覆的变化。

如今,人类的探索脚步已迈向浩瀚宇宙,我们不仅成功克服地心引力,踏上了月球等外星球,还向太阳系内的其他行星发射了大量探测器。

我们对地球、太阳系乃至银河系的认知,达到了前所未有的深度与广度。不仅如此,我们正以前所未有的先进手段观测宇宙,构建起目前相对完善的宇宙起源模型。追根溯源,这一切辉煌成就的起点,正是 350 万年前人类的直立行走,以及 3 万年前人类首次抬头仰望星空的那一瞬间。

从那时起,人类便踏上了这条探索宇宙、认知自我的伟大征程,书写着属于自己的不凡命运。