这几年的国产电视剧流行一种夸人的模板。

凡是某个演员在某部剧中有一段哭戏,就会被单独提出来,各种炸裂、绝了的的溢美之词按上去。

不明真相的路人仔细一看,笑掉大牙。

如此糟糕的演技,眼泪十有八九是眼药水,都能被奉为最高演技,好像一个演员在一部戏里没哭就没有展现演技。

这种认知是错误的,哭戏是技巧,不是演技。

演员演戏的最高境界不是声泪俱下,也不是情绪的宣泄,而是控制情绪,不激动,克制自己的行为。

何冰在《圆桌派》里说过,他们的表演老师给他们上的最后一堂课就是告诉他们怎么哭,有各种各样的方法,但希望他们不要用到。

因为一旦以技巧来诠释角色,久而久之,演技就成了行活。

演员会依赖情绪,表演就陷入了死胡同,高不成低不就,一切的行为和动作都要情绪到了才能入戏。

对于角色的理解就难以再发散,变得越来越单一,只能塑造一种类型的角色,无法胜任其他角色,也就废了。

不哭也能表达痛苦万分。

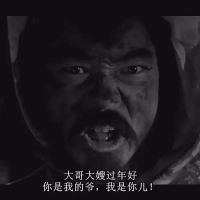

如《亮剑》里,和尚被黑云寨二当家砍头,李云龙去报仇,回来后被降职处理。

在收拾东西时还是习惯性地喊和尚,但叫了几声无人应答,李云龙转过身呆呆地坐在炕上。

他双眼无神,怅然若失,想起来了和尚已经不在了,低头抿嘴,身体有一种被抽离的感觉,整个人似乎被悲凉掏空。

李云龙的这一段表演没有嚎啕大哭,没有歇斯底里,也没有多说一句话,但观众能从中他的脸上感受到他悲伤外溢的难过情绪。

不哭也能传递绝望。

如《无间道》中,黄志诚是陈永仁的顶头上司兼唯一对接人与知道他卧底身份的人。

两人在天台会面后便分别离开,但黄志诚却被一群人扔下了楼,砸在一辆的士上,陈永仁转身看到了这一切。

陈永仁看到黄志诚摔死后的情形经历了四个层次的情绪递进,一次比一次绝望。

先是迷茫,不明所以,以前一直都没事,这一次怎么就成了天人相隔,之后慢慢醒悟过来,眼神中又多了一丝恐惧与难以置信。

因为陈永仁太清楚,失去黄志诚意味着什么,不仅仅是失去了自己的身份,还失去了一个仅有的可以说真话的朋友。

崩溃一瞬间袭来,这也是他在这个片段里的最后一层情绪。

陈永仁的眼睛里透露出了无助,他不知道接下来的路该怎么走,以至于傻强强行把他拉走,他都没有从崩溃中走出来。

随着《再见,警察》的插曲响起,那种悲从中来的绝望感被渲染的淋漓尽致,但梁朝伟在其中没掉过一滴泪,情绪自然而然感染到了观众。

但这并不是贬低哭戏,哭得符合角色当下情绪,而不是动不动就哭。

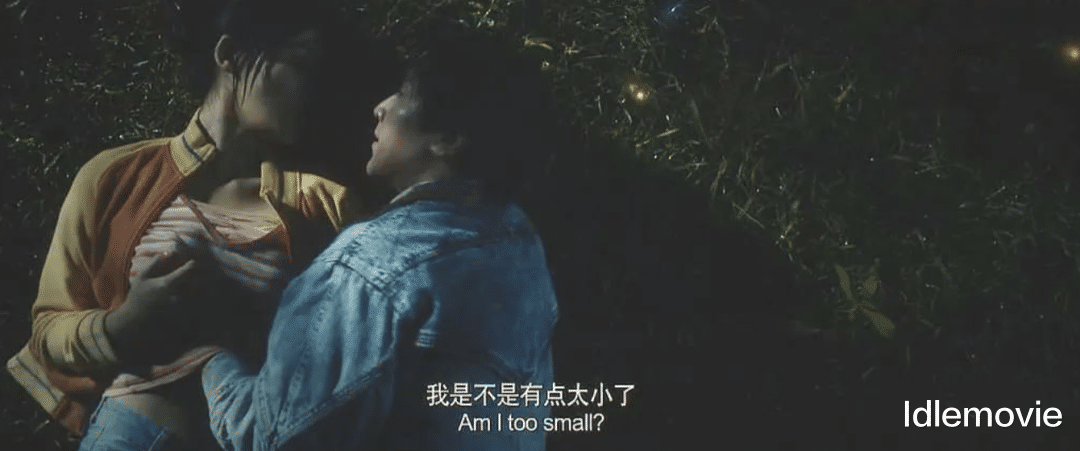

如《李米的猜想》中,周迅的那段独白,用教科书形容都不为过,她的情绪经历了三个层次的递进。

李米依靠在护栏上,挤出不自然的笑,开始回忆她和男友的过往。

虽然现实很苦,但她的回忆很甜,因为她的表述流畅,眼神时不时的左右瞟一下,表明这一刻的她还是快乐的。

这是她心底的美好,没有因现实而来的绝望,让倾诉成为她压抑已久的发泄,马少骅精准拿捏了人物的心理与行为。

第二层情绪是崩溃,李米在回忆的过程中,说话有略微的停顿,脸上的神情变得木然,眼睛不敢正视,一直飘忽不定。

这说明她的内心逐渐纠结,她分不清过去和现在到底哪一个才是真实的自己和男友,所以她迷茫了,周迅演出了没有表演痕迹的心疼、难受的滋味儿。

第三层是悲痛,有了第一层的甜蜜,第二层的崩溃,到了第三层才是李米真正的情绪,那就是伤心。

李米越说越不自信,声音越来越低,还带有一阵哭腔,最后干脆沉默不语,因为她的希望一次次落空,从失望到绝望。

这一切困苦都压在她身上,她才会说着说着声嘶力竭地哭出来,说着说着撕掉了自己的保护色,变得沉默不语,周迅把角色这个细微的变化诠释的很到位。

歇斯底里也可以表现绝望,但要掌握一个度,太过太轻都会很尬。

如《活着》中,本在表演皮影戏的福贵,得知儿子被倒塌的院墙压死,其他人都跑去看抬来的尸体。

福贵先是在原地愣了几秒,满眼都是不敢置信,反应过来后,颤颤巍巍地跑到有庆身旁,还是不肯相信眼前的一幕,伸出的手开始不自主地抖动。

确认有庆已经死亡后,声音变得撕心裂肺,脖子上青筋暴起,太过绝望和伤心,一下子失声,只剩无助的干吼,身体再也撑不住只能被人架着。

这一段表演,葛优的声音悲、肢体悲、情绪悲,感情细腻,难过层层递进,直至无力感贯穿全身。

由此可知,诠释情绪不能过度依赖于技巧,而是要表现真情实感。

润物细无声的表演是演技,哭天喊地的表演也是演技,没有高低之分,但若是一味地吹捧哭那就被带偏了。

为哭而哭就像用票房去衡量一部电影的好坏一样,高是好,低则坏,那《满江红》岂不可以脚踢《小城之春》,拳打《霸王别姬》了。