文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】

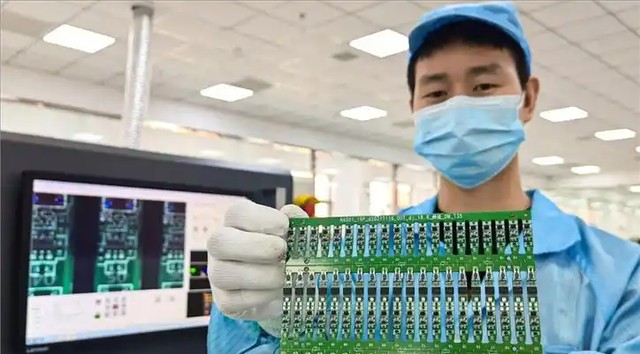

在全球科技竞争日益激烈的今天,芯片作为核心技术之一,已经成为了各国争夺的制高点,芯片技术的发展不仅决定着国家的科技竞争力,也在很大程度上影响着全球产业链的布局。

尽管中国在过去几年中在芯片领域取得了显著的进展,但彭博社近期的报道提到,在未来几年内,中国芯片可能会陷入技术瓶颈,卡在7nm节点。

并且随着时间推移,这一困境将愈加明显,那么在如此严峻的挑战面前,中国芯片产业能否在自主创新中迎来突破,逆袭全球竞争格局?

【中国芯片突破7nm的难题】

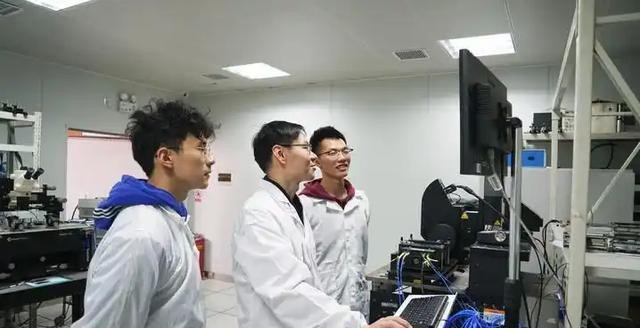

中国芯片产业近年来的迅猛发展不可忽视,特别是在设计和生产技术上都取得了显著进步,但尽管如此,中国依然面临一个根本性的问题,那就是技术突破的瓶颈。

彭博社的报道指出,中国芯片技术将在未来几年被“卡死”在7nm技术节点,难以突破至更先进的制程工艺,这个预测引发了业内广泛的讨论,原因之一便是中国在芯片制造过程中一直未能掌握EUV光刻机技术。

EUV光刻机被称为芯片制造的“皇冠上的明珠”,是实现更小制程技术的关键设备,目前,这项技术几乎被荷兰的ASML公司垄断。

全球只有少数几家公司能生产这种设备,中国由于长期受制于技术封锁,未能掌握这一设备,导致芯片制造工艺只能停留在较低的技术水平上。

7nm节点虽然已经在全球范围内应用,但对于芯片领域的发展而言,这仍然是一个相对保守的技术水平。

许多行业专家认为,若中国不能尽快突破这一技术瓶颈,未来几年内,其芯片技术将难以追赶上全球其他领先国家,甚至可能逐渐被淘汰出高端芯片的制造竞争。

此外,尽管中国企业如华为海思、中芯国际等已经在芯片设计和生产上取得了诸多进展,但这些企业的技术突破仍然面临高端制造工艺的瓶颈。

中芯国际曾宣布计划突破7nm技术,但在实际操作过程中,依然无法实现大规模量产,这个问题不仅仅是技术层面的问题,更多的还是资金、设备和人才等资源的积累与整合。

即使是如中芯国际这样的大型芯片制造商,想要突破7nm制程技术也面临着前所未有的困难。

即便如此,市场对于先进芯片的需求依然在不断增加,随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的普及,对高性能芯片的需求也呈现出爆发式增长。

如果中国芯片产业不能在技术上迎头赶上,很可能会错失在这些关键领域中的竞争机会,造成无法挽回的损失。

这也是目前中国芯片产业急需解决的关键问题之一,那么,中国芯片能否突破7nm制程技术呢?

【依赖外部技术】

中国芯片产业的崛起固然令人瞩目,但在全球竞争日益激烈的情况下,依赖外部技术的问题逐渐暴露出来。

尽管在芯片设计和制造工艺上,中国企业如华为海思、中芯国际等已经取得了一定的突破,但芯片产业的核心竞争力依然受到限制,尤其在一些关键技术环节上,依赖性问题显得尤为突出。

尤其是在芯片设计工具和核心知识产权方面,中国企业依然高度依赖欧美的技术,这使得中国芯片产业在自主创新的道路上面临着巨大的瓶颈。

EDA工具是芯片设计过程中不可或缺的工具,它帮助芯片设计者在复杂的电路中找到最优路径,然而,目前全球市场上的EDA工具几乎完全由美国的几家科技巨头垄断。

尤其是Cadence、Synopsys等公司占据了主导地位,中国芯片企业在设计高端芯片时,仍然需要使用这些外资公司提供的设计软件。

这不仅意味着高昂的授权费用,也使得中国芯片企业在设计上无法完全自主可控,在这种情况下,即使是如华为海思这样的巨头企业,也面临着设计工具受限的局面。

华为海思的麒麟芯片虽然在智能手机领域取得了成功,但其设计过程仍然依赖于外部技术,尤其是在EDA工具和IP的使用上。

此外,核心知识产权的问题也是中国芯片产业的一个长期困扰,在芯片产业中,IP的授权是一个非常重要的环节。

芯片制造商需要购买大量的技术授权,才能够在自己的产品中使用一些关键技术,而这些核心技术,大多掌握在欧美的公司手中。

以ARM架构为例,全球大部分芯片使用的架构都是基于ARM设计的,而ARM公司的技术依然由英国和美国公司主导。

这使得中国芯片企业在技术创新和研发上面临巨大的制约,尤其是在核心技术不断被封锁和限制的情况下,中国企业很难突破这一壁垒,形成完整的自主技术体系。

更为严重的是,全球芯片产业链的复杂性和高度国际化,使得中国芯片企业在全球化竞争中面临诸多不确定性。

中国芯片的制造所需的材料、设备、技术和设计工具等,很多都依赖于海外的供应链,在全球科技竞争愈加激烈的今天,国际局势的不确定性,使得中国芯片产业面临着更加复杂的外部环境。

特别是在美国对中国企业实施制裁的背景下,芯片产业的外部技术依赖问题愈加突出,芯片企业不仅面临着技术封锁的风险,还要承担被切断全球供应链的巨大风险。

因此,尽管中国芯片产业取得了一定进展,但要想真正摆脱外部技术的束缚,实现自主创新,中国企业仍需加大研发投入,培育和发展自主可控的技术体系。

只有在技术上实现自主可控,才能够在全球竞争中获得更大的话语权,当前,中国芯片产业亟需突破这一瓶颈,增强核心技术的掌握能力,才能够走向更加自主、独立的未来。

【中国的弯道超车机会】

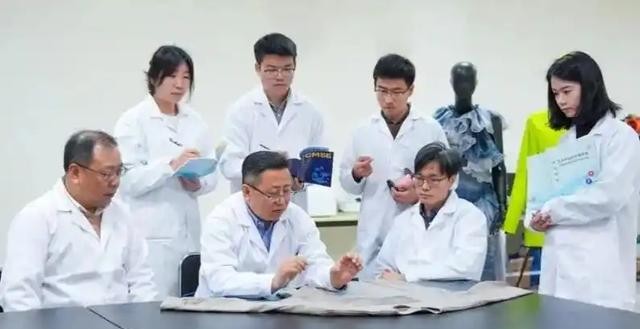

尽管中国芯片产业目前面临着诸多挑战,但这一切并非没有希望,就在传统芯片发展遇到瓶颈时,量子芯片的出现为中国提供了一个弯道超车的机会。

与传统的硅基芯片相比,量子芯片在运算能力上有着质的飞跃,它不再受到摩尔定律的限制,能够突破传统芯片在制程工艺上的物理极限。

量子计算的潜力非常巨大,一旦实现对多个量子比特的精确控制,其运算能力将呈指数级增长,远超当前的传统芯片。

中国在量子芯片领域的进展令人鼓舞,合肥量子芯片生产线的启动便是其中一个标志性事件,早在2022年1月,合肥便已运营了首条量子芯片生产线。

并且在短短一年内,就成功孵化出了三套自主研发的量子芯片专用设备,生产了超过1500批量子芯片式制品。

在全球范围内,量子计算被认为是解决复杂计算问题的关键技术之一,在人工智能、大数据、云计算等多个领域,量子芯片都具有巨大的应用潜力。

中国如果能够在量子芯片技术上取得持续突破,必将为未来科技发展注入强劲的动力,尤其是在全球竞争日益激烈的背景下,量子芯片可以帮助中国在一些关键领域实现技术弯道超车。

此外,量子计算的独特优势,也意味着中国有可能不再依赖传统芯片的制程工艺和材料,随着量子计算技术的不断发展,它能够带来传统计算无法比拟的运算速度和效率,解决目前许多无法攻克的难题。

对于中国而言,这样的技术优势不仅能够改变传统产业,还可能在未来的全球科技竞争中占据主导地位。

尽管量子芯片的技术仍处于初步阶段,仍面临着很多技术难题,例如量子比特的稳定性、量子态的控制精度等问题,但中国已经在这些方面取得了显著的进展。

中国的科研人员不断突破技术瓶颈,逐步实现量子计算的规模化应用,随着技术的不断成熟,量子芯片有望在未来几年内迎来爆发式的增长,进而改变整个芯片行业的格局。

因此,量子芯片无疑为中国芯片产业提供了一个难得的机会,通过量子计算技术的突破,中国不仅可以在芯片领域迎头赶上,还可能在未来成为全球量子计算技术的领跑者。

【结语】

中国芯片产业在经历了多年的技术积累和突破后,仍然面临着不小的挑战,从技术瓶颈到外部依赖,再到全球竞争中的技术封锁,中国芯片产业的前景既充满希望,也充满挑战。

面对困境,我们需要坚定信心、迎接挑战,为实现全球芯片竞争力的提升,为国家的科技强国梦贡献我们的智慧和力量。

参考资料:

海报新闻在2024年12月5日关于《美国加大芯片制裁之时 中国半导体出口破万亿》的报道