在中国女乒的辉煌历史中,陈梦的名字注定将以独特的方式镌刻——她既是奥运史上第三位实现单打卫冕的传奇,也是距离大满贯仅一步之遥的悲情英雄。她的职业生涯交织着荣耀与争议、突破与遗憾,折射出竞技体育的残酷与魅力。

一、 奥运双冠:逆袭者的历史高度

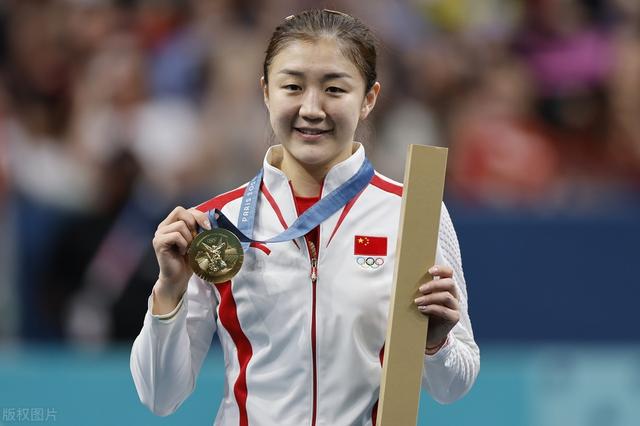

陈梦在东京和巴黎两届奥运会中的表现,彻底改写了外界对“大器晚成”的认知。2021年东京奥运会,她以27岁的“高龄”首次登顶;2024年巴黎奥运会,面对孙颖莎、早田希娜等新生代的冲击,她再次以“不被看好者”的身份夺冠,成为继邓亚萍、张怡宁之后第三位奥运单打卫冕选手。这种逆境突围的能力,打破了传统乒乓球巨星“统治式夺冠”的叙事模式。与张怡宁的绝对压制力不同,陈梦的胜利更多依赖心理韧性与战术调整能力,如巴黎奥运会对阵伊藤美诚的关键战中,她在1-3落后的绝境下完成逆转,展现出顶级运动员的战术智慧。

二、 大满贯悬案:命运的天花板

尽管手握两枚奥运金牌和一次世界杯冠军,陈梦始终未能染指世乒赛单打冠军。2019年布达佩斯世乒赛决赛负于刘诗雯,2023年德班世乒赛决赛不敌孙颖莎,两次与梦想擦肩而过。这种“差一步圆满”的职业生涯轨迹,恰与韩国名将陈静形成历史镜像——后者同样拥有奥运金牌却终身未获世乒赛冠军。更耐人寻味的是,2025年多哈世乒赛本是她最后的机会,但根据最新动态,陈梦已淡出国际赛场,专注于综艺活动,冲击大满贯的可能性微乎其微。

三、 历史坐标中的定位争议

1. 与刘诗雯的世代对比

刘诗雯虽手握5个世界杯冠军,却始终无缘奥运单打资格;陈梦则用两枚奥运金牌奠定更高历史地位。这种差异源于竞技体育的残酷法则——奥运会的权重远超其他赛事。但刘诗雯在混双领域的开拓性贡献,以及19个世界冠军的头衔,使其成就维度更为多元。

2. 在“三巨头”中的特殊位置

相较于邓亚萍的开拓者地位、王楠的巅峰统治力、张怡宁的“大魔王”形象,陈梦的历史定位更接近“逆袭者”角色。她的职业生涯始终伴随着“年龄危机论”,却在28岁后达到竞技状态新高,这种“反周期成长”颠覆了乒乓球运动员的黄金年龄认知。

3. 对新生代的压制与启示

巴黎奥运周期,陈梦对孙颖莎形成持续性压制,两届奥运决赛均战胜这位00后天才。这种“代际压制”不仅延缓了孙颖莎的登顶进程,更凸显老将的经验价值。但孙颖莎在2025年WTT重庆冠军赛的绝对统治(领先王曼昱超4000分),预示着新时代的到来。

四、 时代困境与文化隐喻

1. 体制与个性的博弈

陈梦的职业生涯始终处于“国家队核心”与“省队利益”的夹缝中。2023年直通赛仅获第7名的尴尬,暴露了举国体制下老将的生存困境;而她在2024年退出世界排名的决定,则是对现行赛事体系的反抗。

2. 饭圈文化的牺牲品

与樊振东共同遭遇的网络暴力,使陈梦成为体坛饭圈化的典型受害者。她在巴黎奥运后的商业活动引发争议,实则反映了公众对运动员“神圣化”想象的破灭。这种文化冲突,恰是职业体育与举国体制碰撞的缩影。

3. 技术革新的见证者

从“反手体系”到“女子技术男性化”,陈梦的技战术演变贯穿了乒乓球技术的三次革命。她对旋转与节奏的独特理解,尤其在接发球环节的创造性(巴黎奥运接伊藤美诚生胶的成功率达68%),为后续选手提供了战术范本。

五、 未完成的历史叙事

陈梦的职业生涯如同一部开放式史诗:她打破了“30岁魔咒”,却未能跨越世乒赛的终极门槛;她承受着饭圈文化的冲击,却开创了运动员对抗体制的先例。在国乒女队现役8人占据世界前20的集团优势下,她的存在既是对新生代的警示,也是对黄金时代的最后致敬。

或许正如她在女神节宣言所言:“每个年纪都是恰到好处的自己。” 这位带着遗憾离开赛场的斗士,早已用两枚奥运金牌完成了对历史的超越——真正的伟大,从不需要大满贯的盖章认证。

古月照江北

此文理性、精辟、有深度[点赞][点赞][点赞]

和平

怎么不说,真正的伟大,不在乎奥运会的盖章认证???[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]

古月照江北 回复 04-05 16:57

因为所谓的大满贯是中国人自欺欺人搞出来的,世界不认同!