在自媒体时代,每一部新剧的开播几乎都会引发骚动。

尤其是那些已经历时数年的期待之作。

可惜,即使众多前期宣传造势,未必能逃过“观众的审视”。

“静候佳作”的热情,常常在实际观看中转化为失望的叹息。

这是一个值得深思的话题,特别是在《陌上又花开》这部剧的反响看来。

观众的期待与现实一部电视剧刚一开播,观众的期待可能会空前高涨。

尤其是央视出品的年代剧,曾经频频创造收视神话。

从《父母爱情》到《人世间》,每一部都令观众为之疯狂。

这些剧的成功在于其严谨的剧本与真实的演绎,给观众带来共鸣。

然而,当一部剧试图与前辈们抗衡,却未能达到预期的水准时,反应则显得煞费苦心。

《陌上又花开》起初看似前景广阔,首播即收视率飙升。

但观众们的反馈却逐渐沉淀出一个残酷的现实。

“好剧黑不了,烂剧在吹也好不了”,这句行之有效的真理再此显现。

剧情逻辑缺失的痛点随着剧情的推进,观众的细腻观察开始发酵。

许多网友在社交平台上纷纷发声,对剧情的真实性表示诸多质疑。

“那个年代的公社书有没有编制秘书?”

某位观众的质疑引发了共鸣。

反映在剧中的种种虚构元素,让人不得不失望。

观众从未想过,县委书记配备秘书的必要性可能是当下某种想象。

而这种逻辑漏洞,直接导致观众对剧情的信任度大打折扣。

随之而来的,是对童话故事般的经历表达的怀疑与反感。

在他们看来,不真实的设定如同一根刺,刺痛着期待已久的观看体验。

演技与表现的冲突除了剧情的真实性,演员的表现同样成为了诟病的焦点。

“表演痕迹太重”之类的批评屡屡涌现而出。

网友们在评论中表示,甚至连拿着工具的气氛都像是在“演戏”。

这种对演技的直接指控,恰恰暴露出制片方对真实感的忽视。

昔日经典剧作比如《红旗渠》和《大寨的铁姑娘》,依旧给予观众清晰的印象。

它们的成功之处,正是在于演员们对角色的深刻把握与对情感的真实传达。

反观《陌上又花开》,不仅让观众无法共情,甚至令人窒息。

“彻底的无语与呕吐”成为网友们在观看后频繁提到的感受。

除了演技,剧情逻辑的不合理显然加剧了观众的弃剧倾向。

在紧张刺激的场景设置中,剧情反而成为了吊诡的重灾区。

特定的时候,导演竟然选择以低下观众智商为代价来营造紧张气氛。

例如在一个抢险场景中,特定物品的安置与处理显然并不是科学的。

这些显然不符合常识的设计,显得极为刺眼。

观众在惊呼设计失误的同时,难免心生不满。

“一部分人为什么抓着大石头却不考虑安全”成为了众人的疑虑。

由于对角色和情节内在逻辑性的相信崩溃,偏离之后的情感共鸣几乎可以忽略不计。

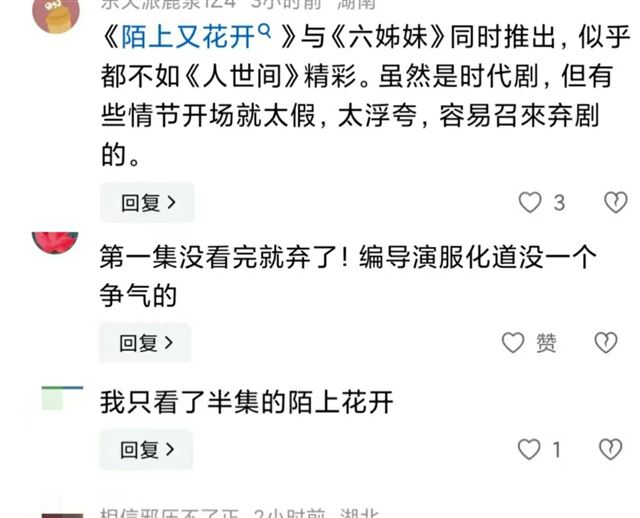

网友的集体反馈虽然制片方渴望在互联网上抓住好评,然而观众的真实反馈却在逐渐升温。

小编本希望评论区中能够找到一些较为积极的反馈,却事与愿违。

每一条差评的涌现如同烈火焚身,将好评的希望一一扑灭。

网友们直言:“剧情浮夸太假,不贴合实际”,这一切显得愈发真实。

在这个已然高度发展的创作年代,无论是导演亦或编剧,都需要关注观众的真实反响。

作为创作者,听取视听行为中的真实声音至关重要。

切合实际的内容,才能在观众心中产生涟漪,进而引发深刻的思考。

尾声观众的期待与现实的映照如同水面上的镜影。

显而易见的是,《陌上又花开》并未能留住观众的心。

在浮华的外表之下,我们发现了曾经美好想象的破灭。

这一切不仅关乎一部剧的成败,也在反映出创作者对观众认知的误解。

或许,未来才能补上这堂诚实的课。

剧中情节与观看体验息息相关,创作者需要不断审视自己的作品与观众之间的关系。

真正的好剧,在于对真实的诠释与角色的恰如其分。

成功不仅在于表层的光鲜,更在于深层的真诚。

每一位观众的声音都不容小觑,汇聚而成的反馈正是创作路上的指路明灯。