华语乐坛最具争议性的一幕发生在2004年秋日。文学大师李敖在《李敖有话说》节目中将矛头直指天后王菲,称其高冷形象是"文化贫血的遮羞布",更直言这位国民偶像"肚子里没墨水"。

这番言论犹如投入平静湖面的巨石,瞬间掀起舆论狂潮。当流行文化符号遭遇传统知识分子的审视,这场跨越代际的文化碰撞,意外揭开了华语娱乐圈最深层的价值冲突。

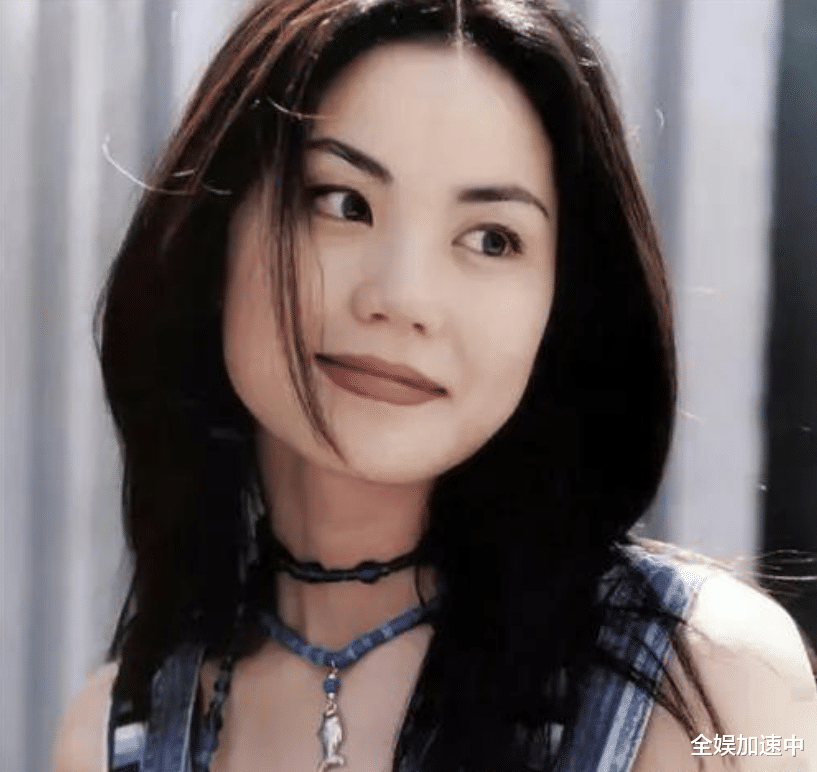

在香港红磡体育馆创造连续18场满座纪录的辉煌背后,王菲的音乐版图始终与争议同行。

这位北京大妞自1989年出道便打破常规,将英伦摇滚的叛逆注入华语情歌,《浮躁》专辑中实验性的呢喃唱法至今仍是音乐学院的解析范本。2003年推出的《将爱》专辑,她在电子音效中游刃有余的演绎,被《滚石》杂志评为"东方流行乐与现代技术的完美联姻"。

正是这种不断突破的勇气,让她在千禧年前后建立起无可撼动的音乐帝国。

李敖的批评却将聚光灯打向舞台之外的阴影。这位以犀利著称的文学巨匠,在王菲宣布皈依佛教时发出惊人论断:"朝圣之路不过是逃避现实的巡演"。

他透过文化棱镜剖析这位天后,认为频繁的西藏朝圣暴露了精神世界的贫瘠。这种源自世交家族的特殊关注,使得批评中混杂着长辈式的失望——李氏家族与王菲祖父王兆民在政坛的渊源,让这场论战平添宿命色彩。

面对文化精英的责难,王菲选择以音乐回应。2004年"菲比寻常"演唱会现场,她将《心经》改编为迷幻电子版,梵音与合成器的碰撞震撼业界。

制作人张亚东透露,这场耗资千万的视听盛宴,每个环节都经过佛学顾问的把关。这种将信仰融入艺术的创作方式,在《幽兰操》等后期作品中愈发明显。英国《卫报》乐评人惊叹:"她让经文在电吉他上重生"。

这场持续十年的论战折射出文化领域的认知鸿沟。李敖代表的知识分子阵营坚持"文以载道"的传统,将流行文化视为浅薄的快消品;而新生代观众则拥抱王菲塑造的"文化混血"偶像——既能吟唱唐诗改编的《明月几时有》,也能在T台上演绎山本耀司的先锋时装。

北京大学文化研究学者指出:"王菲现象实质是全球化语境下的文化身份重构"。

当74岁的李敖在病榻前听闻王菲举办"幻乐一场"VR演唱会时,这位批判者露出难得微笑。或许他终于理解,那个被他称为"愚妇"的女子,早已用二十张金唱片构筑起属于这个时代的文化丰碑。

在数字音乐席卷全球的今天,王菲与方文山合作的新单曲《无量》在网易云音乐创下3亿次播放量,用赛博朋克风格重新诠释《金刚经》,再次证明艺术与信仰的融合可以如此震撼。

这场跨越世纪的争论没有输家,只留下一个启示:在华流席卷世界的今天,我们需要更多王菲式的文化破壁者。