1985年8月30日午夜,江拥辉拿起专线电话,拨通了南京军区司令员向守志的电话,时间是精确的24时整。

电话中,他大声讲道:“向守志吗?我是江拥辉。即刻起,福州军区的指挥权我全部交予你,望你们再接再厉,取得更辉煌的成绩。”

说完这句话,他眼泪不由自主地涌出,满脸泪痕。至此,江拥辉担任了福州军区的最后一任司令员之职。

江拥辉是何许人也?为何他会将福州军区的指挥重任交付给向守志?

【01 江拥辉的革命生涯】

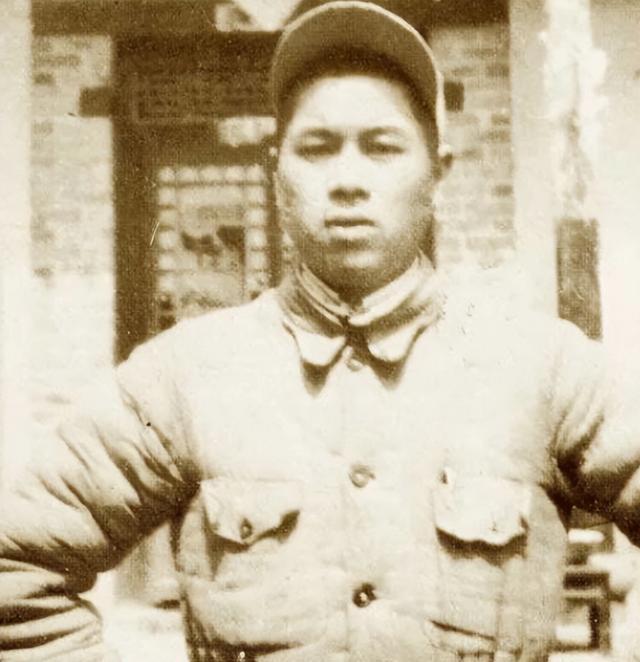

江拥辉本名江洋桂,1917年12月12日出生于江西瑞金市叶坪乡的一个贫苦家庭。后来,他改名为江拥辉。

江拥辉的父亲江福海,力大无穷却无田可耕,因此常年为乡邻的婚丧嫁娶掌勺,以此辛勤劳作,养活一家老小。

江拥辉的母亲赖秀顺常因家中拮据、需养活七个孩子而忧心忡忡。不幸的是,饥饿与疾病陆续带走了其他孩子,他成了这七兄妹中唯一幸存的一个。

1928年,11岁的江洋桂,仅受过三年教育,却毅然用毛笔写下“跟共产党走,至死不变心”的誓言,并成为叶坪乡儿童团团长,他既勇敢又有智慧,对待工作极其严谨。

一日,他与几位儿童团员在黄沙桥执行盘查任务。恰逢两名临时中央政府干部欲过桥前往叶坪,被他们依法拦下,要求出示通行证明。

因无通行证,他们坚持将我们带到乡苏维埃,交由支部书记江祥文。两位干部紧握江祥文的手说:“有你们小哨兵守护苏维埃,我们深感安心。”

江洋桂不仅负责儿童团员的站岗放哨工作,还承担侦察职责。他曾潜入毛姓地主后院,得知了地主藏财地点。依据他的情报,农民协会成功挖掘出两千余块银元。

江洋桂十四岁时便成为少年先锋队区队长,并加入苏区俱乐部宣传队,凭借出色表现,他迅速成长为一名优秀的宣传员。

岁月匆匆,至1931年12月,14岁的江祥桂已在县农协学校学习近一年半。当月,他向组织递交了加入共产主义青年团的申请。

入团仪式时,支部书记华于忠询问江祥桂:“共产党如何,你支持吗?”江祥桂坚定回应:“共产党是我们的救星,我肯定支持。”

江拥辉,原名华于忠,改名寓意着拥护共产党带来的光辉。他的一生,正是对这一寓意的生动诠释,为党和人民的事业奋斗不息。

他爽快地接受了这个名字,并在共青团组织中表现出色。很快,江拥辉就被任命为共青团支部副书记。

1933年,江拥辉投身中国工农红军,历任红一军团保卫局科员、二师四团特派员及师特派干事,正式开启了他在革命队伍中的战斗与奉献之路。

1935年,江拥辉正式入党并投身长征。历经战火洗礼,他逐步从普通战士锻炼成长为高级将领。

抗战时期,他随部队抵达晋东北前线,参与了平型关战役,并在广阳至松塔镇一带参加了伏击战。

随后,他加入部队参与建立晋西南抗日根据地。第二年,他成为115师343旅686团的一名营政治教导员,并兼任营政治干事。

他历任鲁南支队6团副政委、滨海军区13团营教导员、营长、团长及教导第五旅十三团政治处主任等职。

【02 江拥辉在解放战争中】

解放战争时期,他历任一纵一师二团团长、副师长、师长,后任第四野战军34军12师师长及军参谋长等要职。

抗战胜利后,江拥辉作为山东解放区东北民主联军第1师2团团长,接令率部挺进东北,历经千里长途,途经河北,翻越长城。

在48天的行军中,他始终与普通战士同行。某日,二团行进至旧门附近时,与国民党主力第52军在沿北门不期而遇。

战斗开始后,二营因敌军兵力众多且自身在山东遗留的武器弹药未及时补充,陷入困境。行进中,他们遭受前后夹击,最终被敌军包围在了山头上。

二营战士与敌人激战三小时,最终战果显著,击毙敌军200余人,并成功俘虏14名军官。

团长江拥辉在指导员、特务连连长及副连长均牺牲后,亲自上阵指挥,命令特务连向敌人发起冲锋,以掩护二营战士们安全撤出包围圈。

警卫员杨沛贵与参谋多次劝他撤退,但他坚决回绝。战士们见团长并肩冲锋,士气高涨,愈发勇猛。

缺乏弹药则上刺刀,无武器便用石头,与敌殊死搏斗,终于撕开防线,确保二营全员撤出后,江拥辉才最终跟随部队撤离。

二营指战员成功突围后,得知是团长亲率特务连为他们掩护撤退,深受感动,对团长的爱戴与敬佩之情油然而生。

在东北战场首次歼灭战——秀水河子歼灭战中,二团负责攻占秀水河北山,随后向村内敌军发起攻击。

为确保战斗获胜,团长江拥辉战前逐个连队强化训练,不畏零下30多度的严寒,与战士并肩在冰雪中摸爬滚打,共同提升战斗技能。

战斗开始后,江拥辉紧随突击营12营,向北山敌人发起冲锋。八连占领北山敌前沿后,立即遭到敌方猛烈火力的强烈反击。

他迅速反应,即刻指令七连从侧面加入战斗,凭借勇猛迅速的行动,击退了敌人的反攻,稳住了北山阵地,并成功俘获了30余名敌军。

二团三营在进攻村内敌人时,负责扼守北山高地以牵制敌人,同时全团兵力集中,掩护一营从东北角顺利突入村内。

随后,江拥辉率一营率先从东北面突破。他们与二营从右翼突破后,一营向东南、二营向西北进攻,分别沿南街和北街直捣街心,激烈巷战随即展开。

激战中,江拥辉被敌炮弹击中,身受重伤却坚守岗位。师首长电话询问其伤情时,他已不顾伤痛,再次奔赴前线指挥战斗。

尽管多次接到撤回命令,江拥辉仍坚守前线。无法行走时,他便躺在担架上继续指挥。师长梁兴初既心疼又感慨:“这位同志,真是让人没办法!”

战斗结束后,敌人被全歼,江拥辉才被送至战场包扎所。他仍激动地告诉前来看望的师长、政委:“首长请放心,敌已灭,我必遵命来此包扎。”

1947年夏季,攻势持续至最终阶段,以四平攻坚战的落幕宣告了整个行动的完结。

四平地处东北中部,是当地的主要交通枢纽及战略重地。驻守该地的是国民党88师、711军87师、53军部分兵力及保安团,总人数超过3万。

敌人在四平经营逾年,建造了众多永久防御工事,工事内火力网密布,外层则布满地雷、鹿砦、铁丝网等多重障碍。

我团突击的地域前还有一道宽约两米、水深的外壕,自然形成了敌人的又一道防线。敌人认为,这道天堑对我军而言是无法逾越的坚固堡垒。

敌71军军长陈明仁声称:共军装备差,无飞机且大炮稀少,面对四平坚固防御,定会束手无策。国民党中央社亦夸大其词,称四平防御坚不可摧。

然而,“坚不可摧”的传说,很快就被确凿无疑的事实所击碎。

1947年6月上旬,红一纵、七纵及六纵十七师接到命令,包围四平。到了6月11日,部队开始对四平的外围区域发起攻击。

6月14日晚上8点,总攻正式打响。红一纵一师的师长江拥辉与师政委梁必业共同指挥了这次战斗。

四平攻坚战虽持续激烈,未能速胜全歼敌军,且我军损失惨重,但终究戳破了敌人所宣扬的四平“铜墙铁壁、固若金汤”的不败神话。

同时,沈阳、锦州等城市守敌据城顽抗的信心被动摇。此外,我军在城市攻坚战中积累了宝贵经验,为接下来的全面大反攻奠定了必要的基础。

【03 江拥辉在抗美援朝中】

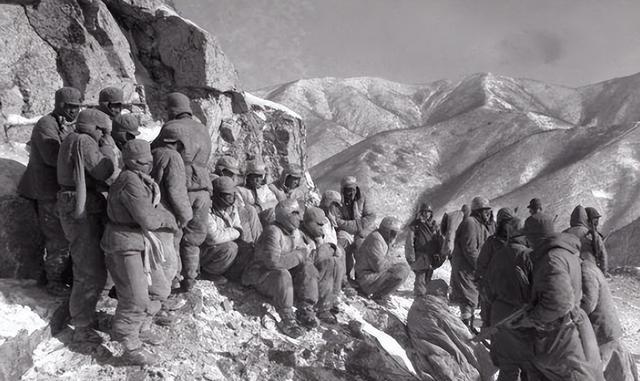

1950年10月,38军副军长江拥辉率领全军渡过鸭绿江,参与到抗击美国侵略朝鲜的战争中。

他亲自指挥的德川战役取得了辉煌战果,这一胜利为朝鲜战争第二场战役的最终获胜奠定了坚实基础。

德川地处交通要冲,背靠大同江,五条公路交汇于此,向东连接咸兴、宁远,战略位置关键,是美军麦克阿瑟东线战略的重要支点。

我军若能攻占德川,将切断其与西线敌军的联系。届时,麦克阿瑟的虎头钳攻势将失去支撑,利于我军逐一击破敌人。

德川战役极为关键,其胜负能瞬间扭转全局,占据主动,可谓是一场“一战定乾坤”的战役。

当时,美第八军司令沃克迅速调动土耳其旅向东推进,意图恢复德川地区原状。志愿军司令部立即指令江拥辉带领一四师,于当晚抢占通往德川的关键隘口嘎日岭。

此时,敌军一旅已占要领。为获胜,江拥辉亲自部署并指挥前线,趁敌未稳,迅速攻占嘎日岭,随后夺取阳站,成功开辟西进道路。

部队行动迅猛,深入敌后,遭遇诸多突发险情。一日黎明,天色未明,江拥辉带领14师指挥所行至麻洞,不料误入美军营地。

情况极其紧迫,机关人员力劝江拥辉及师领导转移至安全地带。然而,面对险境,江拥辉展现出异常的沉着与冷静。

他鼓励同志们:“别担心,敌人已成惊弓之鸟,不敢与我们决战。你们只需守好电话、电台,确保指挥畅通,便是尽职尽责了。”

他迅速指挥身边警卫分队抗击敌人,同时呼叫4公里外的部队支援。经我军奋力反击,敌人被击溃,指挥所四十余人成功脱险,转危为安。

为了增强战果,江拥辉及时把握战机,命令部队分别深入敌后。随后,第一一三师成功在龙源里、三所里拦截了敌军南逃与北援的路线。

他亲自带领四师,无视敌机炮火,抄小路直奔兴龙里、龙源里,并指挥一一二师同步穿插至兴龙里,以增援龙源里的部队。

敌人被分割成数段,我们在龙源里建立起一道牢不可破的防线,宛如“闸门”。随后,在龙源里与松骨峰等处,展开了多场紧张激烈的阻击战斗。

干部战士英勇奋战,子弹耗尽后,便用枪托、石块乃至牙齿与敌搏斗,成功抵御了敌人南北夹击的多次冲锋,使相距仅千米的敌援始终无法会合,只能无奈叹息。

我军行动迅猛,成功完成战役迂回,使敌人进攻决心动摇。经过激烈战斗,我们最终取得了重大胜利。

第二次战役是朝鲜战局的关键转折,它成功击破了麦克阿瑟所谓的“圣诞节前打到鸭绿江边”的总攻势,意义重大。

“联合国”军惨败,被迫撤回至“三八线”。此举首次让全球见证了中朝人民的力量,彻底打破了“美军无敌”的虚妄传说。

三十八军及其参战部队战果辉煌,成功俘虏敌军三千六百多人,并缴获大量装备,包括汽车1500辆、火炮399门。

战后,毛主席会见了三十八军领导,称赞道:“三十八军是功臣,击败了美军。你们深入敌后,取得了辉煌胜利!”

志愿军总司令彭德怀回忆那次战役时提及:“这次战役奠定了抗美援朝战争胜利的基础。”

【04 江拥辉回国后怎样了】

不久后,江拥辉因表现出色被提拔为三十八军军长,并荣获朝鲜民主主义人民共和国的二级国旗勋章、一级及二级自由独立勋章。

回国后,江拥辉历任沈阳军区副参谋长,旅大警备区副司令及司令员,后升任沈阳军区参谋长、副司令员,最终担任福州军区司令员。

1955年,江拥辉获授少将军衔,并随后出任中国共产党第九届、第十届、第十一届及第十二届中央委员。

1964年,江拥辉出任沈阳军区参谋长,辅助陈锡联工作。1966年,他获得晋升,担任沈阳军区副司令一职。

1983年10月15日,中央决定由江拥辉出任福州军区司令员,并指令他于25日前到岗。为此,江拥辉加速办理了相关交接手续。

25日上午,他成功搭乘沈阳飞往福州的专机,抵达后与杨成武顺利完成了工作交接。

邓小平的这一重大裁军决定震惊世人。百万人的精简预示着军队将进行深刻体制改革,其决心之大不易,执行之难更甚。

全军上下,人人面临进退去留的选择,同时也可能成为被选择的对象,几乎每个军人家庭的利益都会因此受到不同程度的影响。

关于福州军区是否撤销,众说纷纭。部分干部提议,时任福州军区司令员的江拥辉应向中央军委领导反映,主张保留福州军区,避免撤销。

江拥辉半生军旅,对部队情深意重。然而,他更为党的事业与国家建设忧心。于是,他深情叮嘱众人:“我们要不忘初心,牢记使命。”

百万大裁军是党中央、中央军委的明智决定,军人应无条件遵从。军区撤销或保留,需等军委裁决,无权干扰。我绝不走后门,也不许你们拉关系。

1985年4月,中央军委决定并命令福州军区与南京军区合并。江拥辉担任合并协调组组长,负责协调合并工作及处理福州军区撤销后的善后事务。

江拥辉与福州军区其他领导齐心协力,确保了军区撤销后的各项移交工作平稳有序进行,整个流程进展顺利。

1985年5月下旬,江拥辉赴京参加邓小平主持的中央军委扩大会,会议聚焦军队体制改革与精简整编议题进行深入探讨。

会议尾声,中央军委领导与福州、南京军区司令员及政委进行了交流。得知自己未列入新任职务名单,他当即表态,完全遵从组织决定,未提出任何疑问或要求。

江拥辉卸任后,晚年生活在沈阳。离休的日子里,他依然不愿闲置,持续保持着充实的生活状态。

为缅怀抗美援朝战争中英勇战斗与牺牲的烈士,教育后人铭记并感悟历史,从中获得启示,我们致力于传承和弘扬爱国主义、国际主义及革命英雄主义精神。

他怀着强烈的责任感,不辞辛劳地历时两年多,完成了四十余万字的回忆录《三十八军在朝鲜》,该书于1989年2月由辽宁人民出版社正式出版发行。

1987年11月1日,党的十三次代表大会召开,会上,江拥辉被正式选举为第一届中央顾问委员会的委员。

1990年12月,尽管江拥辉已年迈且患病,他仍携氧气瓶赴京出席十三届七中全会,会上他就改革开放、经济建设及国防建设等问题,提出了诸多中肯建议。

1991年2月13日中午12点,江拥辉在沈阳逝世。随后,新华社发布了其病逝的消息。中央军委副主席迟浩田得知后,挥毫写下挽联,赞誉他为英勇无畏的“铁流勇将”。