【引言】

中国作为全球重要的海洋国家,拥有长达3.4万公里的海岸线。近期,“福建号”航空母舰进行海试,其卓越表现赢得了西方国家的高度评价。这一成就不仅彰显了中国在海洋领域的实力,也提升了国际社会对中国海军建设的认可度。

把时间拉回到一个多世纪前,那段充满苦难的岁月里,这样的场景根本无法实现。那时,整个社会都处在水深火热之中,人们的生活条件极其艰难,各种天灾人祸接踵而至。在那种环境下,想要拥有如今这样的生活水平和社会状况,简直是天方夜谭。当时的人们,连最基本的温饱都难以保证,更别提追求更高层次的生活品质了。社会动荡不安,战乱频繁,普通百姓的日子过得提心吊胆。与现在相比,那个年代的生活简直就是另一个世界,完全不可同日而语。

晚清时期,面对西方列强的压迫,朝廷试图通过自强来振兴国家,特别是加强海防建设。各地总督积极参与,推动洋务运动,希望通过引进西方技术来增强国力。然而,1894年的甲午战争彻底粉碎了清朝数十年的努力,暴露了其改革的不彻底和脆弱性。

甲午战争结束后,清朝面临巨额赔款,需支付7亿两白银。同时,政府还从民间筹集大量资金,投入千万两白银购买军舰,试图重建北洋舰队。这一系列举措反映了当时清政府在财政困境下,仍努力恢复海军实力的决心。然而,巨大的经济压力和内部问题使得这一目标难以实现。

【一、洋务运动催生北洋水师,甲午海战导致全军覆没】

目睹西方列强军力的强大,清政府深刻意识到国力衰弱难以在国际上获得话语权。因此,加强国防,尤其是海上防御,成为朝廷和民间的共同目标。这一认识推动了清政府在海防建设上的投入,以期提升国家实力,应对国际挑战。

李鸿章曾指出:“中国的政治和军事制度在很多方面都超越西方,唯独在武器装备上远远落后。”

面对严峻的形势,清政府启动了以军事现代化为核心的洋务运动。他们投入大量资金建设铁路网络,在江南地区设立造船基地,并派遣留学生到西方国家学习先进的军事技术。其中,北洋舰队的组建成为这一时期军事改革的重要标志,清朝的军事实力得到了显著提升。

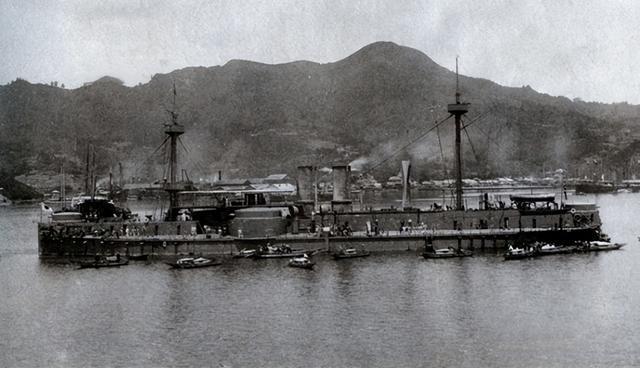

可惜的是,中日之间的甲午海战让清朝海军一夜回到解放前。北洋舰队的所有25艘军舰要么被击沉,要么被俘获,整个舰队彻底覆灭。这场惨败给刚刚有点起色的海防建设当头一棒,同时也宣告了洋务运动的彻底破产。这场战役不仅让清朝海军元气大伤,更暴露出洋务运动表面光鲜下的深层次问题。

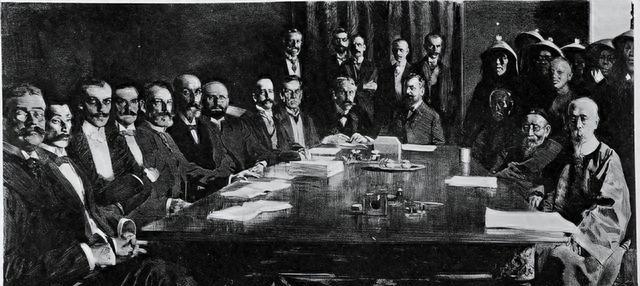

中日甲午战争结束后,双方签署了《马关条约》。作为战败方,中国被迫向日本支付了高达2亿两白银的赔款。这笔巨额赔偿进一步加剧了清政府本已捉襟见肘的财政困境,使其经济状况更加恶化。

甲午战争对中国产生了深远的影响,其中一个重要后果是推动了后来的戊戌变法。虽然这次变法最终未能成功,但它揭示了一个关键问题:日本的强盛让中国人意识到,仅仅改革军事是不够的,必须从政治制度上进行根本性的变革,这才是国家发展的真正出路。这场战争促使人们深刻反思,认识到国家的强大需要全面的革新,而不仅仅是表面的军事改进。

【二、马关条约战争赔款2亿,顶住压力重建北洋水师】

1899年,义和团起义爆发,紧接着八国联军以镇压为名攻入北京。慈禧太后和光绪皇帝被迫逃往西安避难。这场动乱让清朝统治者深刻意识到,国家已到了必须改革的紧要关头。

1901年,慈禧太后发布了一道名为“预约变法”的诏书,重新启动了许多在“戊戌变法”期间提出的改革措施。这次改革不再是形式上的敷衍,而是真正付诸实践。例如,她全力以赴地重建了北洋水师,显示出对改革的重视和决心。

《马关条约》刚一签署,清政府就开始筹划重建北洋舰队。然而,这个计划在实施过程中遇到了诸多阻碍,远非表面看起来那么简单。尽管朝廷下了决心,但实际操作起来却困难重重,面临资金、技术等多方面挑战。

北洋水师基地的恢复是首要任务。甲午战争后,旅顺和威海两大港口被日军占领,直到清政府支付了两期战争赔款,日本军队才撤离,这两个重要海军基地才重新回到中国手中。大沽口作为北洋水师的第三个基地,虽然没有被日军占领,但也需要加强防御建设。这三个基地的重新掌控,为北洋水师的重建奠定了基础。

随后,清政府从南洋和福建两支水师抽调了五艘战舰,部署在各个港口加强防御。尽管这些部署是暂时性的,但这也表明重建计划已经开始逐步推进。

在基本设施差不多搞定后,接下来就是处理军舰的事了,这确实是个大麻烦。当时估计,买军舰至少得花3000万两白银,这对已经背了2亿两战争赔款的清政府来说,压力不小。

清政府采取的是渐进式策略,分批购置轻型舰艇以逐步恢复北洋舰队实力。1896年,海军首先向德国采购了三艘巡洋舰,其中包括"海荣号"。之后,又从英国引进了"海天"和"海沂"两艘巡洋舰。这种分步实施的购舰方案,体现了清政府在有限财政条件下重建海军的务实思路。

近年来,清政府在海军建设方面进行了前所未有的巨额投资,斥资超过480万两白银购置了5艘军舰。这笔开支堪称清政府在海上防御领域的最大手笔,充分体现了其对海防的重视程度。如此庞大的经费投入,显示出清政府此次在海军建设上可谓倾尽全力,不计成本。

【三、辛丑条约赔款再度袭来,积重难返重建化为泡影】

清朝末年,政府年收入大约有三亿两白银,乍一看经济似乎挺宽裕。但实际情况是,由于多次战争赔款和各级官员的腐败,真正能用于购置军舰的经费少得可怜。

清政府再次投入300万两白银,从日本购入了10艘炮艇和鱼雷艇。随后,他们决定自主研发舰船。然而,由于技术和管理的不足,福州船政局只成功制造了“建威”和“建安”两艘驱逐舰,之后便无法继续推进生产计划。

为了壮大海军力量,清政府采取了两项关键措施。一方面,他们选送了一批青年赴欧美深造,专攻舰船操作、指挥和制造等核心技术。另一方面,在国内设立了多所海军院校,其中福州船政学堂就是典型代表。这些举措为后来北洋水师的复兴储备了大量专业人才,奠定了重要基础。

国家的衰落并非短时间内形成,同样,扭转这种局面也需要长期努力。甲午战争后,日本在中国的影响力迅速扩大,这引起了其他列强的不满。为了遏制日本的扩张,俄国、德国和法国联手采取了行动,上演了所谓的“三国干涉还辽”事件。此后,俄国强行占领了旅顺,而德国则把胶东地区纳入了自己的控制范围。

这一连串的打击让北洋水师的重建工作再度陷入困境。八国联军入侵后,清政府被迫签署了《辛丑条约》,再加上之前《马关条约》的巨额赔款,清廷需要支付的款项累计高达惊人的7亿两白银。

面对北洋水师的重建需求,清朝却陷入了财政困境。随着购舰成本的高昂,国库逐渐无力承担。自1901年起,清朝海军便陷入了停滞,再未有任何新舰投入使用。

1901年,张之洞呈递了重要的《江楚三折》,极力主张组建新式军队和设立警察系统,这标志着清政府将战略重心从海上防御转向了陆军发展,导致北洋舰队的复兴计划被暂时搁置。

【结语】

一个在经济、政治和军事领域都处于劣势的国家,若幻想短期内打造强大的海军力量,简直是天方夜谭。1904年在中国领土上爆发的日俄战争,恰恰印证了这一事实。这场战争充分说明,缺乏综合国力的支撑,任何国家都难以在短期内实现军事现代化,尤其是海军力量的快速崛起。

张之洞为了挽救摇摇欲坠的清王朝,着手实施新军建设方案。这一举措本意是加强朝廷军力,却意外地将众多受过教育、怀揣抱负的年轻知识分子吸引到军队中。与此同时,以袁世凯为首的北洋军事集团逐渐发展壮大。这些接受了新式教育的青年军官,后来成为了终结清王朝统治的核心力量。

在清朝末期,国家局势动荡不安,整个政权岌岌可危。在这样的背景下,海军的发展注定难以实现,如同虚幻的梦境。尽管北洋水师的重建耗费了高达7亿两白银,投入了巨大的人力物力,但终究无法阻挡历史的洪流。时代的变迁不可逆转,清政府的努力显得徒劳无功,最终难以扭转衰败的命运。