截至1978年末,从政治、军事和外交等多个维度分析,中国与越南之间的大规模自卫反击战已经迫在眉睫,形势紧张到无法避免冲突的爆发。

1978年9月和11月,中央军委先后召开两次会议,重点研究对越南的军事行动方案。同年10月,广州军区和昆明军区的野战部队开始向中越边境地区移动,对外宣称是进行“野营训练”,实际是为后续作战做准备。

12月8日早晨,中央军委召开了一次高度保密的会议。随后,军委立即向广州军区和昆明军区发布了“关于做好对越自卫还击作战的命令”。

时任昆明军区司令员的王必成感到无比振奋。离开战场已有三十年,如今终于再次获得指挥大规模作战的机会,这让他内心充满期待。

早在正式命令下达前,王必成就已获取了关键情报,并率领昆明军区部队进行了为期一个多月的战前准备。目前,全体官兵斗志昂扬,整装待发,只待上级发出行动指令。

军委对王必成是否负责西线指挥存在争议。支持者认为他具备显著优势:自1969年起担任昆明军区第一副司令员,已在云南工作十年,并主持军区事务七八年,对部队情况了如指掌。

然而,从另一个角度来看,王必成在特殊时期担任军区主要领导期间,不可避免地与部分人产生了对立。这种潜在的冲突在和平时期并不明显,但在战争爆发时,其影响可能会迅速显现。

据民间传闻,王必成与某军区司令之间存在矛盾,两人若合作可能难以协调。

战争绝非儿戏,在制定作战计划时必须全面评估并消除所有潜在风险。尤其是这次自卫反击战,我们采取了绝对优势兵力以确保必胜,容不得半点失误。整个行动必须精心部署,做到万无一失,任何疏漏都可能导致严重后果。因此,在战前准备阶段,我们就已经进行了周密的筹划和严格的演练,确保每个环节都能完美执行。

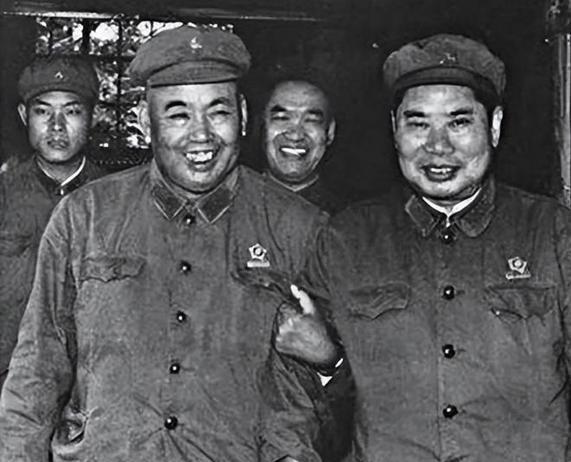

1979年1月1日,中央军委下达命令,对王必成和武汉军区司令员杨得志的职务进行互换。此时,王必成已在岗位上精心备战超过两个月,但最终不得不接受调离的安排。

不过说实话,王必成调离的时候,离自卫反击战开始也就剩个把月了。那时候该准备的也都准备得差不多了。后来西线打的那几仗,王必成也算是出了力的,功劳簿上得有他一份。

杨得志被选中,主要基于他具备独特的背景优势。1967年,他受命前往越南,实地考察了抗美战争的战况。随后,在1976年,他又以中国友好代表团团长的身份,再度访问越南。这两次经历使他对越南局势有着深入的了解和丰富的经验。

杨得志访问期间,实地参观了北越的关键军事基地,与越南高级指挥官进行了深入讨论,从而掌握了越军的作战策略和战术特点。

在解放战争中,杨得志凭借其丰富的经验和卓越的声望,早已在华北军区野战部队中展现出了出色的指挥才能。尽管他可能不是唯一的最佳选择,但他完全具备统领数十万军队的能力。正如古语所说,了解自己和对手是取得胜利的关键,杨得志的经历和威望使他成为这一角色的有力竞争者。

杨得志明白这次任务的分量,一旦失利,不仅会让昆明军区蒙羞,更会损害国家和军队的声誉。因此,他在接手前内心难免有些担忧。

针对对越自卫反击战的指挥工作,他向负责此事的邓公以及两位协助的副手徐帅和聂帅提出了两项具体建议。

杨得志首先调任韩怀智担任昆明军区参谋长。韩怀智原本是54军军长,他既有智慧又有胆识,是杨得志非常器重的将领。两人共事多年,杨得志对韩怀智的能力非常认可,早就想给他升职。

这次建议上级将他调到昆明军区,一方面有利于我更好地掌控局面,另一方面也能给得力干将创造表现机会,既能满足工作需要,又能照顾个人发展,可谓一举两得。

另一项重要安排是调派韩怀智指挥的54军归入昆明军区,参与此次作战行动。这支部队有着丰富的实战经验,曾参与抗美援朝、西藏平叛以及对印自卫反击战等重大军事行动,是解放军中实战经验最为丰富的部队之一。从高级指挥官到基层官兵,都具备出色的作战能力。

杨得志考虑派遣54军参战,这反映出他对昆明军区部队战斗力的疑虑。毕竟,这些部队已经几十年没有实战经验了,一旦开战,他们能否胜任?

邓公和两位老帅明确拒绝了杨得志的两个请求。他们给出的解释直接且不容反驳:调任杨得志到昆明军区的目的是为了有效协调指挥工作,而非引发或加剧任何内部矛盾。

杨得志猛然意识到,要是刚到昆明军区就大动干戈,调整人员和部队,肯定难以服众,日后的指挥工作也会举步维艰。

杨得志离开武汉军区时,只带上了梁光烈,当时梁光烈是军区作战部的副部长。杨得志计划让梁光烈协助他指挥部队行动。

梁光烈出生于1940年,1958年加入军队时还不到18岁。他从基层士兵做起,逐步晋升为武汉军区司令部作战部的参谋,后来还担任了作战部副部长。此外,他曾在军政大学深造,具备扎实的专业素养。到1979年时,梁光烈正值壮年,39岁的他在军事领域展现出了出色的能力和潜力。

1979年1月7日,杨得志来到昆明,准备接手王必成的工作。当时昆明军区的领导班子基本没变,除了司令员换成了王必成,其他主要人员都还在。政委刘志坚、副司令员张铚秀和查玉升、参谋长孙干卿这些老面孔都继续留任,参战部队的成员也保持原样,没有大的调整。

自6日起,杨得志坐镇昆明统筹指挥,而梁光烈则迅速奔赴前线,深入各军、师部队,实地考察战备状态,并与各级指挥员商讨作战计划。在短时间内,梁光烈便向杨得志汇报了关键的前线情报,为决策提供了重要依据。

杨得志有了梁光烈这个得力助手,工作起来如虎添翼。梁光烈做事认真负责,执行力强,让他对基层情况了如指掌。这样的下属,相当于给杨得志装上了一副“千里眼”,让他能准确把握一线动态,做出更精准的决策。两人配合默契,工作效率大幅提升,为团队带来了显著成果。

根据后续的报道,梁光烈的突出表现源于杨得志抵达昆明后召开的一次军事会议。当时,杨得志让大家预测对越反击战的持续时间。由于缺乏把握,军区将领们普遍持谨慎态度,认为这场战役至少要持续数月才能结束。

梁光烈当时的一句话让在场所有人都吃了一惊:在他看来,这场战斗根本用不了两周就能搞定。事实证明,他的判断非常准确。从2月19日开始,西线部队发动攻势,到3月4日拿下谅山,整个作战过程正好两周,完全符合他的预测。

1月12日,杨得志在开远建立了前线指挥部,开始筹备即将到来的战斗。然而,就在战斗即将打响的关键时刻,他突发胃出血,不得不撤离前线接受治疗。

第11军、第13军、第14军以及云南省军区的边防部队,加上通信、工兵、汽车和防化等支援单位,已经陆续抵达前线。由于杨得志刚刚上任六天就因病倒下,指挥重任突然落到了其他将领肩上,前方的指挥工作变得异常复杂和繁重。

在紧急关头,中央军委迅速做出决策,指派军区副司令员张铚秀临时接替杨得志,全面负责西线战场的指挥任务。同时,梁光烈的工作重心也相应调整,从协助杨得志转为支持张铚秀,确保指挥体系的顺畅运作。这一调整旨在应对当前局势,保障战略部署的有效执行。

张铚秀在1955年被授予少将军衔,作为开国将领之一,他曾参与抗美援朝战役,并在昆明军区担任重要职务,对当地军队情况了如指掌。当杨得志调离后,梁光烈全力协助张铚秀,在军区工作中发挥了重要作用,取得了显著成效。

尽管有消息指出,"在对越自卫反击战的西线战场上,梁光烈逐步接管了指挥权,并带领部队取得了一系列胜利。战后,他在军队中的声望也随之提升。"然而,若谈及"指挥作战"这一职责,当时仅为副师级干部的梁光烈,无论是从经验还是职位层级来看,都不足以胜任这一重任。

当时军区里资历深厚的军长、师长多的是,不少人还是开国元勋。梁光烈参军时,这些人早就授衔了。要是让他们听从梁光烈的指挥,那打仗不就成了闹着玩吗?这显然不合逻辑。

在西线自卫反击作战中,张铚秀承担了主要指挥职责,梁光烈也参与了相关指挥工作。这一表述基于历史事实,体现了对事件记录的严谨性。两位将领在战役中的角色定位清晰,符合历史研究的客观要求。这种描述方式既准确反映了当时的军事指挥体系,也保持了历史叙述的严肃性。

梁将军在军旅生涯中奉献了超过六十载的光阴,他为中国军队的现代化和国防事业的进步立下了不朽功勋。我们深切缅怀这位功勋卓著的老将军,愿他安息。