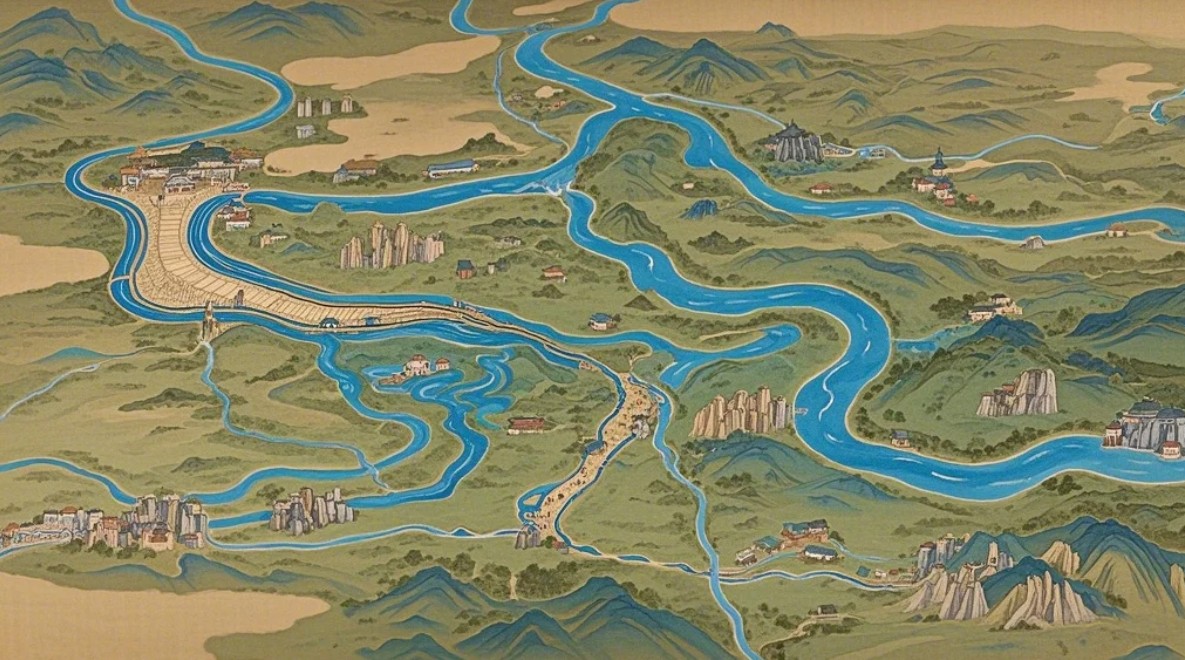

公元前361年,魏惠王将都城迁至大梁(今开封),这座被黄河、济水、泗水环绕却饱受水患的城池,即将见证中国古代水利史上最惊艳的转折。在纵横家张仪的"得中原者得天下"谏言中,一项改变中国水系格局的超级工程悄然启动。

工匠们以青铜耒耜为笔,以豫东平原为纸,在黄河与圃田泽之间划出第一条人工水道。这条宽逾30米、深达5米的河道,不仅串联起济水、泗水、睢水等自然河流,更创造性地将江淮流域与黄河水系编织成网。出土的陶制水门构件显示,魏人已掌握分级节水的闸门技术。

鸿沟通航当日,大梁城外的码头挤满来自楚国的漆器、齐国的海盐、秦国的战马。这条全长约150公里的水道,使中原地区年通航时间从120天延长至280天。水文记录显示,鸿沟建成后,圃田泽水位下降1.2米,而下游的睢水流量增加40%,彻底改变了豫东平原的灌溉格局。

军事地理学家研究发现,鸿沟的走向暗藏玄机:其支流均呈西北-东南走向,既顺应季风气候的降水规律,又形成天然的水运军事防线。公元前354年的桂陵之战,齐军正是利用鸿沟水系实施"围魏救赵",开创了中国战争史上首个水陆协同作战范例。

鸿沟沿岸的敖仓遗址出土的计量陶罐显示,这座"天下第一粮仓"巅峰时期储粮达百万石。通过水运网络,魏国将河东的盐、河内的铁、大梁的布帛输送四方,创造出相当于当时全国GDP15%的经济增量。考古发现的木质船闸残件证明,魏人已实现船只的垂直升降转运。

但水利工程也带来生态代价:土壤盐碱化范围扩大30%,蝗灾频率增加1.5倍。云梦秦简中记载,秦国间谍曾通过破坏鸿沟堤坝制造水患。这种人工水系对自然环境的干预,为后世留下了深刻的水利治理经验。

当隋炀帝开凿通济渠时,60%的河道沿用了鸿沟故道。元代贾鲁治理黄河时发现的宋代河工日志显示,鸿沟的"弯道减速""沙堤固岸"等技术仍在应用。今天的南水北调东线工程,在郑州段依然可见当年鸿沟的工程智慧。

这条沉睡在历史长河中的水道,不仅改写了战国版图,更塑造了中国水系的基本格局。从鸿沟到京杭大运河,从都江堰到三峡工程,中华民族治水兴邦的智慧,始终在这片土地上生生不息。