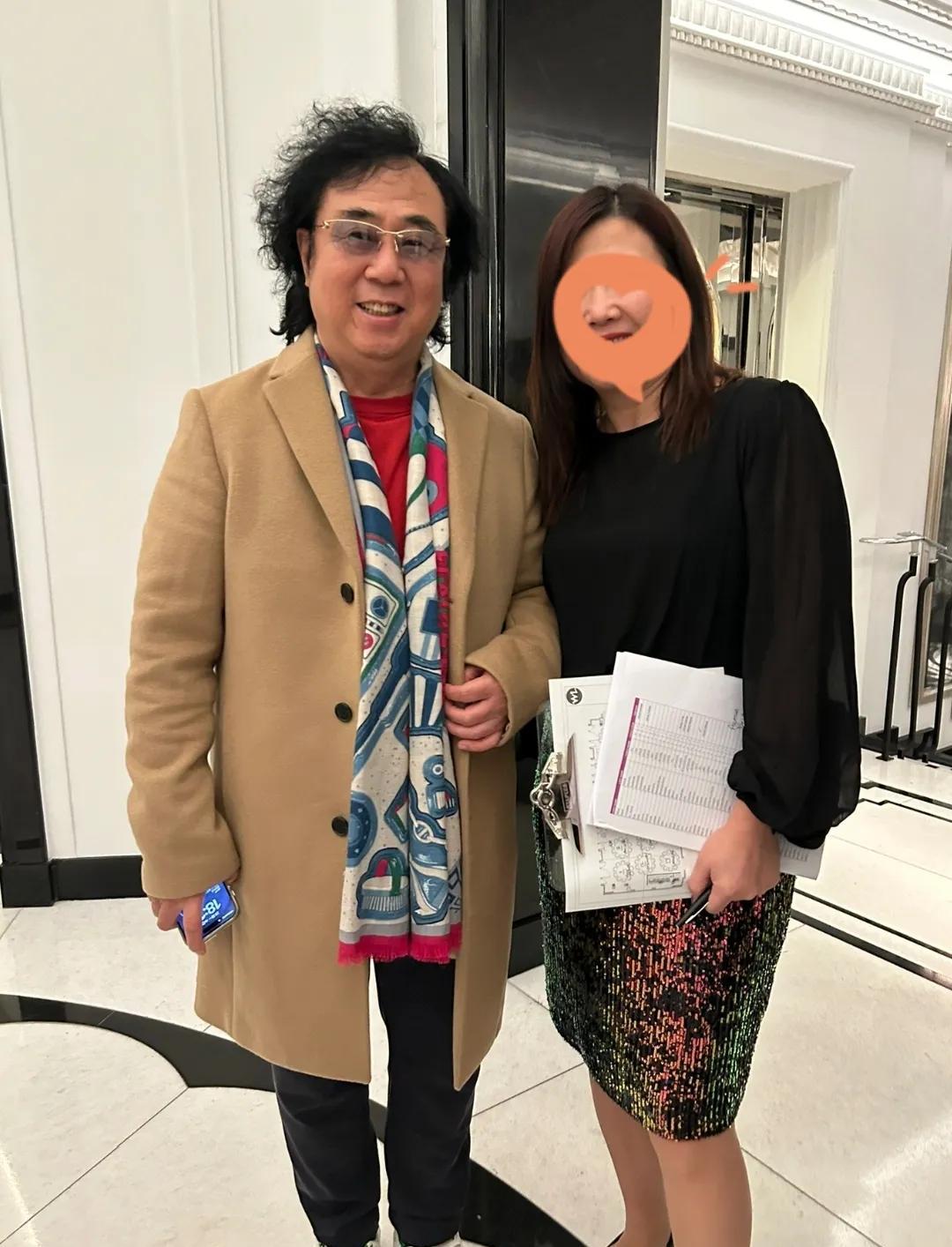

纽约卡内基音乐厅的灯光暗下时,我注意到观众席第一排始终亮着三盏手机屏幕。在郎朗的指尖即将敲响最后一个音符的瞬间,这三簇微光突然同时熄灭——那是他的父母与妻子吉娜在同步关闭录像设备,如同某种心照不宣的家族仪式。这个细节比任何公开报道都更真实地折射出当代顶级艺术家的生存状态:他们的巡演列车轰鸣向前时,总有一节永远亮着灯的车厢载着整个家族的生命轨迹。

国际音乐家协会2023年的报告显示,顶级钢琴家年均飞行距离突破50万公里,相当于每年绕地球12.5圈。郎朗团队的行程表印证着这组数据:从巴黎夏特莱剧院到悉尼歌剧院,38个时区的穿梭中,他的化妆间永远备着三种规格的电源转换器,而吉娜的行李箱里则装着公婆的降压药和儿子的识字卡片。这种"移动家族"的生存模式,正在重塑传统艺术世家的生态图谱。

在东京羽田机场的贵宾厅,我曾偶遇正在给三岁孙子讲解航班时刻表的郎国任。这位72岁的"星爸"熟练使用着航旅纵横APP,手机壁纸是祖孙三代在施坦威钢琴前的合影。"现在全家人的生物钟都跟着GMT+8和GMT-5走",他笑着展示手机里六个不同时区的闹钟设置。这种数字化生存能力,让老一辈艺术家家长彻底打破了"严师慈母"的刻板印象,进化成精通多语种合同谈判、熟悉各国海关条例的"超级经纪人"。

这种转变在音乐史上并非孤例。十九世纪的李斯特需要带着整支仆从队伍巡演,而今天的郎朗家族则把云端协作玩得出神入化。吉娜的ins账号最近晒出的vlog里,婆婆用Final Cut Pro剪辑巡演花絮,公公正在用Duolingo恶补葡萄牙语——这或许解释了为何某奢侈品牌最新推出的"艺术家家庭数字生存包"会包含语言学习年卡和远程医疗会员服务。

在柏林某私立音乐学校的观摩课上,我看到五个混血孩童在演奏《哥德堡变奏曲》,他们的父母分别来自中、德、韩、俄、美五国。这种文化熔炉式的教育场景,暗示着艺术世家的代际传承正在发生基因突变。郎朗家族面临的抉择颇具代表性:是要让三岁的儿子重复父亲"每天练琴八小时"的苦修之路?还是像马斯克母亲培养"全能型天才"那样,构建音乐+编程+马术的复合型成长方案?

哈佛大学音乐认知实验室的最新研究显示,00后音乐神童的神经可塑性比前辈高出23%,但专注力持续时间缩短了40%。这迫使艺术世家调整培养策略。郎朗父亲最近在采访中透露,孙子正在使用结合VR技术的钢琴教学系统,这套设备能实时生成巴赫时代的演奏场景。"我们要培养的不是钢琴技师,而是能穿越时空的音乐对话者",这句话或许道破了当代艺术教育的本质转向。

这种转变在商业层面也催生新业态。某国际乐器品牌推出的"家族传承计划",不仅提供定制化乐器,还配备家族音乐心理顾问和代际沟通工作坊。数据显示,参与该计划的家庭,子女坚持专业道路的比例提升58%,这暗示着传统"虎妈式"教育正在被系统性支持取代。

在米兰时装周的after party上,吉娜身着高定礼服与风险投资人畅谈艺术基金的场景,颠覆了人们对"钢琴家妻子"的想象。这位精通五国语言、拥有商业管理硕士学位的"斜杠家属",正在重新定义艺术家伴侣的角色边界。她主导的"亲子音乐启蒙APP"上线三个月用户破百万,这个数据甚至超过了郎朗某张白金唱片的首月销量。

这种商业嗅觉并非偶然。艺术经济研究所的统计显示,顶级音乐家家庭衍生商业项目的年均收益率达到21.4%,远超传统演出收入增速。当郎朗在卡内基弹奏《黄河》时,他的母亲正在后台核对联名钢琴的预售数据,父亲则通过Zoom与中国代理商讨论线下体验店选址——这个画面完美诠释了当代艺术世家的商业矩阵如何运转。

但商业与艺术的平衡始终微妙。某次巡演间隙,吉娜婉拒了直播带货邀约:"我们要卖的不是郎朗这个名字,而是跨越语言障碍的情感连接。"这句话或许解释了为何他们的联名香水选择以"琴房松香"为前调,而非简单粗暴地贴上艺术家标签。

当记者问及"家族是否会继续音乐传承"时,郎朗抱起儿子放在琴凳上,孩子的小脚还够不到踏板。这个充满象征意味的场景,让我们意识到艺术世家的真正传承或许不在于某个具体的琴谱,而是那种将整个生命谱写成乐章的能力。在流媒体播放量突破千亿次的数字时代,郎朗家族的故事提醒着我们:最动人的和声,永远来自那些愿意共同承受掌声与孤独的灵魂。

此刻,你的手机是否也存着全家人的旅行轨迹?当我们在直播间为艺术家的精湛技艺点赞时,是否想过那些在镜头外默默调整谱架的身影?或许,每个平凡家庭都藏着未被发现的赋格曲,等待某个契机展开声部。毕竟,在这个人人都是自媒体的时代,我们何尝不是在演绎属于自己的家族巡演呢?