首尔江南区某栋灰色大楼里,九岁的敏书正在对着镜子反复练习wink。睫毛膏结块粘在眼皮上,露脐装的金属链条随着舞蹈动作不断抽打腰间的淤青。"导演nim说这个表情不够性感",她在训练日记里写道,稚嫩笔迹旁画着流泪的卡通小熊。这个本该在公园荡秋千的小学生,此刻正站在韩国首个面向15岁以下少女的选秀综艺《UNDER15》舞台上,成为资本洪流中最年幼的弄潮儿。

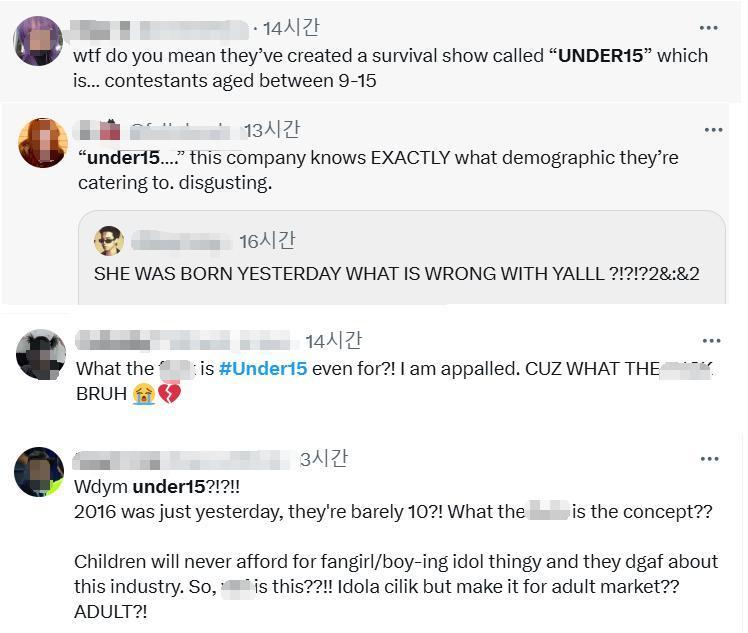

2023年8月,MBN电视台放出的节目预告片在全球掀起舆论海啸。画面中,穿着成人尺码高跟鞋的孩子们在激光灯下扭动腰肢,镜头特写扫过她们涂着闪粉眼影的脸庞。这让人联想到东京秋叶原街头的虚拟偶像全息投影——只不过这些会流汗会摔倒的"真人手办",平均年龄只有12.7岁。制作方CREASTUDIO宣称要打造"KPOP天才的诺亚方舟",却让观众看到了当代娱乐工业最惊悚的造神现场。

这种"年龄塌陷"现象在韩国早已形成完整产业链。根据韩国文化内容振兴院2023年报告,练习生平均入行年龄从2010年的14.2岁骤降至11.8岁,某知名经纪公司甚至开设了"尿布班"——专门培训学龄前儿童进行表情管理。这种疯狂的时间掠夺,就像把迪士尼公主城堡改建成儿童血汗工厂,在粉色糖霜涂层下露出钢筋水泥的冰冷本质。

当我们深挖《UNDER15》的资本版图,会发现这档节目绝非孤立现象。制作公司CREASTUDIO背后站着美国私募基金黑石集团,其2022年收购的虚拟偶像技术公司,正在开发能实时捕捉儿童表情的AI系统。这种资本与技术合谋创造的新型剥削,让首尔麻浦区的练习生宿舍与硅谷服务器机房产生了诡异共振。

在曼哈顿某投资峰会上,黑石集团高管曾将未成年练习生称为"保质期更长的文化期货"。这种金融思维催生了令人胆寒的商业模式:经纪公司通过"练习生证券化"打包出售未来收益权,华尔街则开发出"偶像股价指数期货"。当9岁女孩的舞蹈视频变成K线图上跳动的数字,华尔街之狼们正在用衍生品交易收割全球观众的注意力红利。

这种跨国剥削体系在东南亚尤为凸显。印尼雅加达的"KPOP梦工厂"里,300名8-15岁少女过着军事化管理生活,她们的训练视频通过MCN机构同步上传至TikTok和Bilibili。这些内容在欧美青少年中引发模仿狂潮,#Under15Challenge话题播放量突破50亿次,却没人注意到视频角落里眼神空洞的孩子们——她们正在成为全球化时代最年轻的数字劳工。

首尔儿童心理研究所的金志恩博士做过震撼实验:让两组小学生分别观看传统童谣MV和《UNDER15》舞台视频。前者孩子自发地跟着拍手哼唱,后者却出现集体焦虑症状——80%的参与者开始检查自己的腰围,65%的女生询问"我的wink有没有镜头感"。这种潜移默化的自我物化,比任何数据都更能说明娱乐工业对儿童认知的扭曲。

节目制作人徐慧珍在发布会上强调"尊重孩子自主选择",但镜头外的真相令人窒息。制作组为小选手设计的"生存日记"APP,每天推送其他参赛者的训练时长和粉丝增长数据。这种精心设计的同辈压力,让凌晨两点的练习室永远亮着灯。当我们看到11岁的彩媛因排名下滑崩溃大哭时,终于明白所谓的"梦想"不过是资本精心设计的斯金纳箱。

更吊诡的是家长的集体催眠。在节目海选现场,有位母亲拿着三岁女儿的照片咨询:"现在开始训练会不会太晚?"这种焦虑催生出畸形的教育产业链:江南区的"婴儿声乐课"学费高达每月300万韩元,胎教机构推出"偶像潜力基因检测"。当怀孕五个月的准妈妈们听着BLACKPINK专辑做胎教时,娱乐资本早已突破了生命孕育的最终防线。

重建童年的N种可能性在《UNDER15》引发全球声讨的同时,首尔西大门区出现了令人振奋的反向实验。"放学后美术馆"项目邀请被淘汰的练习生参与壁画创作,那些曾在舞台上僵硬摆pose的双手,如今自由地涂抹着彩虹色的梦。13岁的世熙在墙上画下巨型翅膀,轻声说:"原来不用数拍子也能飞起来。"

这种文化抵抗正在形成跨国网络。柏林的程序员开发了"童年守护者"AI系统,能自动识别并举报过度成人化的儿童内容;洛杉矶的青少年发起"DeleteUnder15"运动,用行为艺术还原被资本剥夺的童年时光。更值得关注的是,韩国国会正在审议的《数字儿童保护法》草案,拟规定未成年网红每日直播不得超过1小时——这或许能成为斩断娱乐资本触角的第一把利刃。

东京大学教授山口隆之提出的"童年银行"概念颇具启发性:每个孩子在出生时获得国家分配的"成长时间账户",任何商业机构占用儿童时间都需支付特殊税款。这种将童年证券化为公共资源的设想,或许能为对抗资本掠夺提供制度性解决方案。毕竟,当9岁女孩的午休时间都被明码标价成打歌舞台的排练时长,人类文明的计时系统早已出现危险的错乱。

结语站在汉江畔眺望江南区璀璨的娱乐大厦,玻璃幕墙上流动的偶像海报与练习室窗内摇晃的幼小身影重叠成魔幻现实主义的画卷。《UNDER15》引发的风暴不该止于档节目存废,而应成为重新校准文明坐标的契机——当我们谈论保护童真时,本质上是在守卫人性最后的洁净能源。

下次看到儿童偶像舞台上的完美微笑时,不妨想象这些笑容背后的代价:某个女孩因为要控制体重永远错过了生日蛋糕,某个男孩在变声期前就被永久定格在电子音轨里。这些被资本异化的童年碎片,终将在未来社会投下怎样漫长的阴影?或许正如首尔某匿名练习生在日记里写的:"我的12岁被切成30秒的直拍视频,在点赞数归零的那天,我要去哪里找回丢失的青春?"这个质问,值得每个沉醉于流量狂欢的人深思。