他的私人军队,曾让五角大楼如临大敌;他的监狱,比总统府更为豪华;他的葬礼,让20万贫民痛哭流涕。而且说真的,直到CIA特工将他的尸体照片传回白宫,美国人才开始相信,这场持续了二十年的“国家级羞辱”,终归是结束了。

“巴勃罗·埃斯科巴的死亡并未终结毒品战争,反而撕开了冷战末期最荒诞的真相:所谓禁毒圣战,不过是霸权游戏的血腥注脚。”

1980年代的哥伦比亚街头,满载可卡因的卡车公然穿过美军雷达监视区。这不是犯罪集团的胜利,而是冷战地缘政治的必然产物。当CIA为遏制拉美左翼浪潮,默许尼加拉瓜反政府武装通过毒品贸易筹措军费时,已为巴勃罗铺就了通往北美的黄金通道。

这位精明的毒枭深深懂得“美国规则”:他以每月2000万美元的数额去贿赂巴拿马的强人诺列加,借此途径运河来构建起运输的网络;通过迈阿密的银行家把毒资清洗干净,在曼哈顿购置了那高耸入云的摩天大楼;甚至还出资资助右翼的敢死队去清除工会的领袖,以此换来了CIA对其“反共贡献”的一种默认态度。

这种畸形共生关系之下,巴勃罗的麦德林集团,在巅峰时期,控制着美国85%的可卡因市场,而且其武装部队规模,竟然超过了哥伦比亚政府军。

讽刺的是,当老布什在电视上痛斥“毒枭威胁国家安全”时,白宫地下室正堆满中情局与巴勃罗中间人的交易记录。

1989年12月,波哥大最高法院大楼在爆炸中,化为了废墟,11名法官被烧焦的尸体,悬挂在断壁之上。这场震惊世界的恐怖袭击,其实是美国禁毒政策的反噬——当CIA突然切断,与毒枭的默契,转而支持哥伦比亚政府,重启引渡条约,巴勃罗用322天,2595起恐袭证明:所谓“法治”在政治利益面前,不过是随时可弃的棋子。

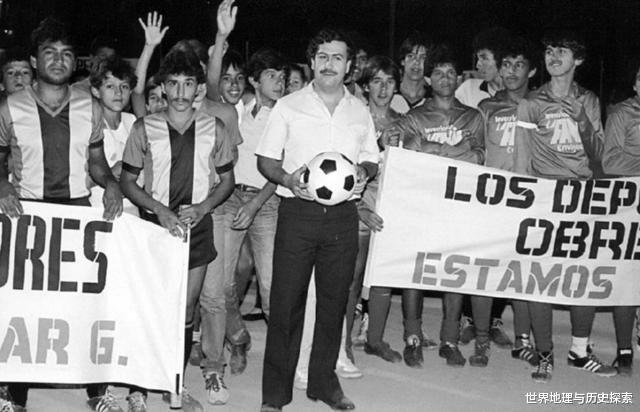

更荒诞的博弈发生在谈判桌上。1991年,巴勃罗以“自首”为筹码迫使政府接受三项条件:禁止引渡、承认其私人武装合法、建造配备游泳池和足球场的“五星级监狱”。

当400名正规军守卫着这座毒枭宫殿时,曾被巴勃罗资助建学校的贫民窟爆发欢呼,而华盛顿的政客们则在备忘录里写道:“暂时的妥协是为更大规模的清剿争取时间。”

“这种虚伪的双向背叛,彻底暴露了禁毒战争的本质:它从不是正义与邪恶的对抗,而是权力集团根据时局需要不断调整的战术游戏。”

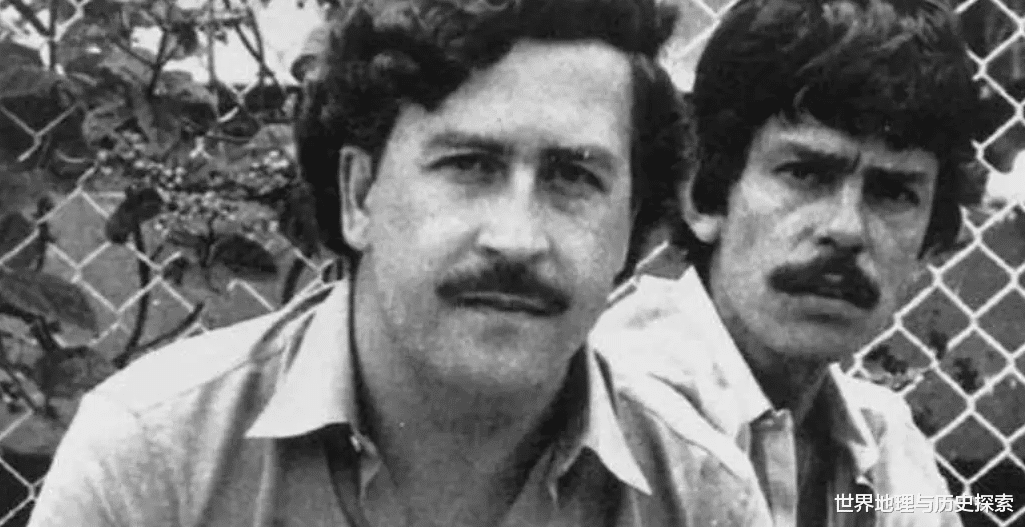

1992年12月2日,当哥伦比亚特种部队冲入巴勃罗藏身的屋顶时,这位曾悬赏3亿美元取美国总统人头的毒枭,正攥着儿子制作的圣母像祈祷。

这个充满宗教隐喻的死亡场景,恰恰是整场暗战的最佳注脚:CIA通过策反,其会计主管来获取行踪,而且叛变者正是,曾被巴勃罗用电锯处决的部下亲属。

更具讽刺意味的是,参与围剿行动的“搜捕队”成员当中,有一半后来成为了卡利集团的核心力量;这个替代麦德林的新型毒品卡特尔,实际上恰恰是早年中情局为了对抗左翼游击队而扶植起来的“伙伴”。

美国缉毒局数据显示,巴勃罗死后五年,流入北美的可卡因数量,增长了47%,价格下降了60%。这场耗资百亿美元的“胜利”最终证明不过是犯罪网络的重组契机。当墨西哥锡那罗亚集团,通过纳斯达克上市公司洗钱时,人们终于看清:毒枭永远杀不完,因为滋养他们的不是土壤,而是永不消失的霸权博弈与贫富裂痕。

巴勃罗的传奇落幕三十年后,他的侄子在TikTok展示家族庄园的金马桶,收获百万点赞;而曾经追捕他的CIA特工,正在国会听证会上为阿富汗鸦片产量激增辩护。

这场横跨两个世纪的荒诞戏剧,揭示着这样的永恒真相:当大国将地缘政治置于人道主义之前;当禁毒变为制裁他国的道德工具之时,毒枭就永远不会消亡——他们只是更换了面具,而且在那接下来的权力真空时刻,继续纵情狂欢。

真正的解药,或许藏在麦德林贫民窟的涂鸦墙上,那里用西班牙语写着:“当警察和毒贩用同一把枪,我们只能选择活着。”