在一个阳光普照的周末下午,李女士带着她四岁的女儿走进了某大型书店。

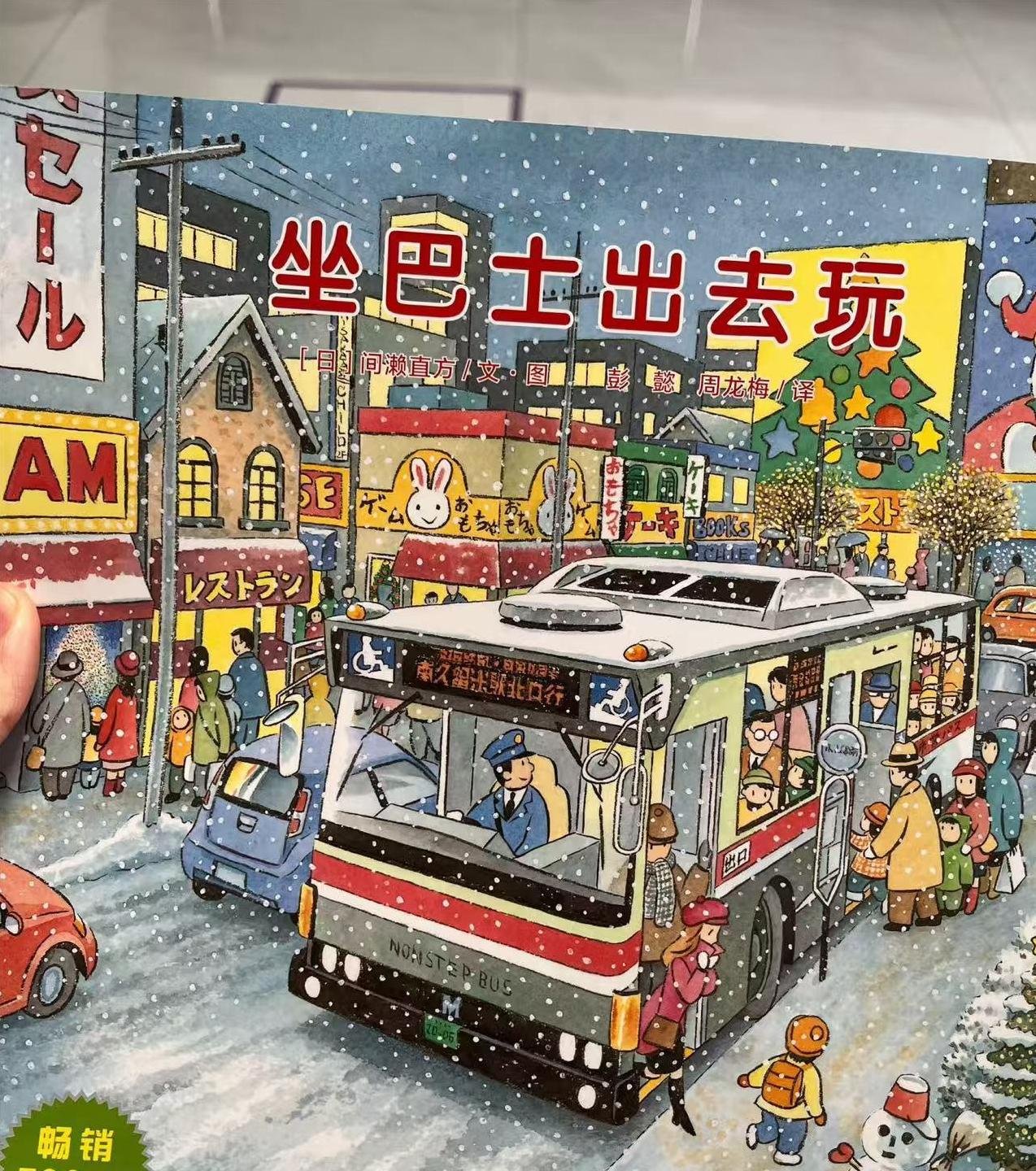

女儿欢快地穿梭在五颜六色的绘本之间,兴奋地摘下了一本名为《坐巴士出去玩》的绘本。

李女士想起上个月看到的广告,称这本书是孩子们的“必读之选”,还有着极高的豆瓣评分。

她心满意足地买下了这本绘本,却不曾想到,这本书会引发她极大的困惑和担忧。

不良内容深藏百万销量绘本中当李女士和女儿翻开这本绘本时,她原以为这不过是一本普通的儿童读物:生动的图画、简单的故事。

当她翻到某一页时,一幅插图竟让她愣住了。

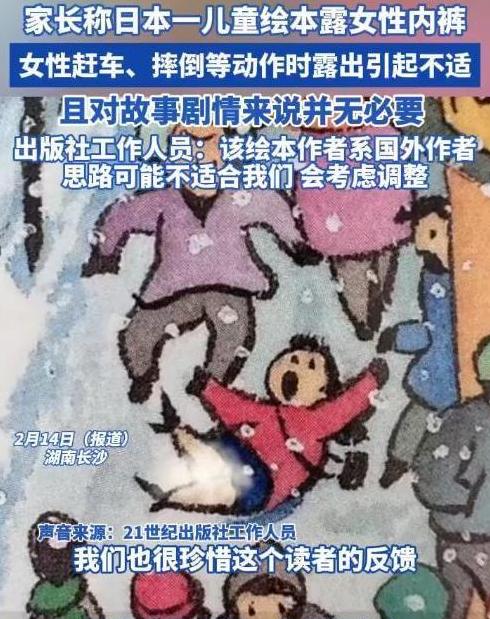

画中,一个小女孩在跳跃,细节过度描绘的内裤显得极为刺眼。

她开始担心,这样的内容对于正在成长的孩子到底意味着什么?

事实上,这本看似温馨的绘本,背后隐藏的不只是简单的故事。

相关报道中指出,不止一位家长反映,这本销量高达500万册的绘本居然包含了不当的插画。

尽管有家长认为这是小题大做,但在李女士眼中,这似乎已经触碰了她对孩子教育的警戒线。

让我们把视角转向这本书的起源地——日本,它文化开放,对一些细节并不遮掩。

一位业内人士透露,这类绘本在日本被认为是平常,然而在不同文化背景下,有些内容显然不太适合儿童。

问题的关键并不在日本,而在于这样一套绘本为何会在中国市场大卖多年?

从2011年起,这本绘本在国内畅销,甚至进入了许多“推荐榜单”。

这究竟是市场疏漏,还是家长们未曾多想其中含义?

正是由于这些不易察觉的细节,才使得这样一本绘本成为了舆论的焦点。

出版社的回应能否平息众怒在公众的关注下,涉及绘本的出版社站了出来,表示将重新审视书中的内容。

出版社的一位代表坦言,这是因为对文化差异理解不足,日方的开放性可能与国内标准相悖。

有人质疑:这个回应来得是否太晚?

随着网络上对“毒绘本”的批评声不断,有关部门开始审查市场上的儿童书籍。

不得不说,这件事再次提醒我们,出版行业的责任不仅在于迎合市场,更重要的是保障下一代的心灵健康。

家长如何防范“毒教材”的潜在危害回到李女士,她不是第一个发现“异常”的家长,也不会是最后一个。

这件事情对她来说是一个警醒:在为孩子挑选书籍时,不能只看销量和推荐,内容审查同样重要。

在这信息交织的时代,父母需要更加敏锐地识别对孩子成长有影响的“隐患”。

那么,家长应如何做好这方面的功课呢?

购买书籍之前,家长可以搜索相关书评,了解其他家长的反馈。

亲自翻阅每一本书,仔细检查插图和内容,确保没有不当的细节。

与孩子讨论阅读内容,不间断地引导他们形成健康的价值观。

李女士带着女儿离开书店的时候,脑中依然回响着孩子们的爽朗笑声。

书籍要么撑起梦想,要么警示未来,“毒绘本”虽然引发了惊涛骇浪,但它也启发了我们该如何更好地去关注和保护孩子的阅读内容。

在这个信息繁杂的时代,我们不需要把每本书都视为洪水猛兽,却必然要肩负起筛选的责任。

毕竟,每一次选择,都可能在孩子心灵中掀起涟漪。