张闾瑛,曾是东北大帅府里受尽宠爱的小女孩,祖父张作霖亲切地称她为“猫崽”。

这个曾在权力的庇护下成长的女孩,命运却在祖父去世后发生了翻天覆地的变化。随着“九一八事变”爆发,张家在风云变幻中逐渐衰落,张闾瑛的生活被迫离开

故土,远赴欧洲。

在那片陌生的土地上,她接受西方教育,度过了一个又一个漂泊的岁月。

27年后,张闾瑛带着复杂的情感,踏上了与父亲张学良重逢的征途。那一天,他们仅有1小时的相聚。

时间虽短,却是父女两人心中未曾磨灭的渴望与痛苦。张闾瑛与父亲张学良,究竟承受了怎样的命运折磨?

“帅府里的‘猫崽子’”

“帅府里的‘猫崽子’”张闾瑛是张学良与原配夫人于凤至的长女,于1916年出生。

由于出生时体重较轻,体形瘦小,她的祖父张作霖,给她取了一个昵称:“猫崽子”。

张作霖他曾召集家人,指着襁褓中的张闾瑛,以不容置疑的口吻下达指令:“你们所有人都给我听好了,谁要是敢欺负我的小猫崽子,我饶不了他!”

据记载,张作霖公务之余,常会与年幼的张闾瑛互动,祖孙间的相处构成了她早期记忆的一部分。

随着时间的推移,张闾瑛的弟弟们,即张学良与于凤至的儿子张闾珣、张闾玗、张闾琪相继出生。

弟弟们的到来并未分散张作霖对长孙女的关注。

作为众多孙辈中的第一个女孩,张作霖对这个孙女的要求几乎都会满足,并且非常在意她的情绪,尤其不能容忍她哭泣。

一旦张闾瑛哭闹,这位在外统领千军万马的“大帅”便会显得格外急躁,甚至要追究让孙女不快之人的责任。

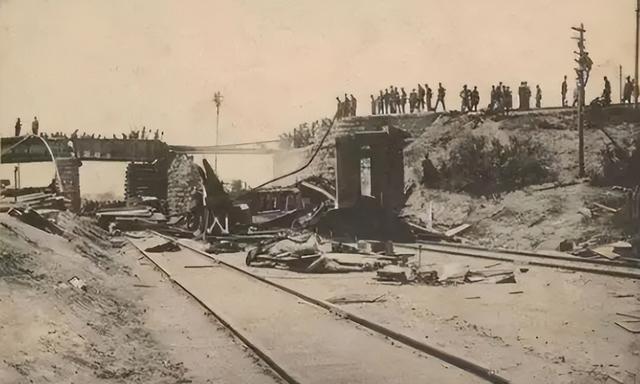

张闾瑛在大帅府受尽呵护的平静生活,在1928年夏天被骤然打破。

当年6月4日,沈阳郊外的皇姑屯火车站附近发生了一起震惊中外的爆炸事件,目标直指张作霖乘坐的专列。

这次由日本关东军精心策划的暗杀行动,导致张作霖身受重伤,返回沈阳后不久即告不治身亡。

这一年,张闾瑛年仅十二岁。对于年少的张闾瑛而言,祖父的死亡是一个重大事件,那个三年前还在庭院里教她放风筝的长辈,如今只安息在灵堂的棺木之中。

皇姑屯事件直接导致了东北政局的剧变,张学良仓促接掌权力,也为日后日本全面侵华埋下了伏笔。

仅仅三年之后,1931年9月18日,日本关东军再次制造事端,发动了“九一八事变”,并迅速侵占了中国东北全境。

此时,张闾瑛的父亲张学良,作为东北地区的最高军事和行政长官,采取了“不抵抗”政策,导致东北大好河山沦于敌手。

家乡的沦陷,对于十五岁的张闾瑛来说,意味着她不仅失去了祖父,更失去了故土,从一个在本土享有特殊地位的“帅府千金”,转变为失去家园的流亡者。

负笈西行,天涯遥望

负笈西行,天涯遥望“九一八事变”后,张学良在国内的政治处境变得复杂而微妙。

为了应对当时的政治压力,同时也带有出国考察西方国家军事、政治、经济等方面的目的,张学良于1933年决定暂离中国,进行为期一年的欧洲之旅。

这次出行,他携夫人于凤至及部分子女同行,其中包括时年十七岁的张闾瑛。

于张闾瑛随家人踏上了欧洲的土地,接触到了与中国截然不同的文化和社会环境。

在欧洲逗留期间,她开始接受更为系统的西式教育,这无疑开阔了她的视野,对其日后的知识结构和世界观的形成产生了影响。

这段时间,尽管身处异国他乡,但有父母和兄弟姐妹在身边,对她来说,或许是自“九一八事变”以来一段相对完整的家庭生活和学习时光。

1934年,张学良认为时机成熟,决定结束考察,返回中国,意图在抗日救亡的背景下重新寻找自己的位置和发挥作用。

但是,他做让妻子于凤至带领张闾瑛及几个儿子继续留在欧洲,主要考虑是为了让孩子们能够继续接受稳定的西方教育,远离国内动荡的时局。

当时,无论是做出决定的张学良,还是留在异乡的张闾瑛,都未能预见到这次分别的真正时长。原始资料明确指出,这一别竟长达二十七年之久。

自1934年张学良只身回国后,张闾瑛便开始了与父亲长期地理分隔的生活。

她的人生轨迹从此固定在了海外,继续学业,并在之后的人生岁月中,隔着重洋关注着父亲在中国国内的命运沉浮。

烽火岁月觅知音

烽火岁月觅知音在与父亲张学良分别后,张闾瑛继续在欧洲(后主要在英国和美国)接受教育,她的生活重心转向了学业和在异国环境中的个人成长。

正是在这段海外求学的漫长岁月中,她的人生轨迹与另一位来自中国的留学生发生了交集。

这位男士名叫陶鹏飞,同样出身于东北(辽宁凤城),是一位赴欧洲深造的青年才俊,攻读航空工程或相关领域。

两人同处异国他乡,共同的文化背景和相似的留洋经历,使得他们之间自然产生了一种亲近感和共同语言。

根据资料记述,他们相识之后,随着交往的深入,彼此之间的关系逐渐从同乡情谊发展成为更为深厚的感情联系。

在经历了相当一段时间的相处和了解后,张闾瑛与陶鹏飞决定建立婚姻关系。

他们做出这个决定的时候,张闾瑛的父亲张学良的处境已发生了天翻地覆的变化。

1936年底,张学良发动了“西安事变”,逼迫蒋介石停止内战、联共抗日。

事变和平解决后,张学良护送蒋介石返回南京,随即被军事法庭审判并开始了长达半个多世纪的软禁生涯。

这意味着,当张闾瑛和陶鹏飞谈婚论嫁之时,她的父亲已经失去了人身自由,成为了国民党当局严密控制下的政治囚徒,未来命运充满了极大的不确定性。

与这样一位“国家级囚犯”的女儿结婚,在当时无疑带有潜在的政治风险和压力。陶鹏飞并未因此而却步。

他选择与张闾瑛结合,更多的是基于两人之间的感情基础,而非对张学良昔日权势的考量。

婚后,尤其是在第二次世界大战结束,抗日战争取得胜利之后,陶鹏飞与张闾瑛夫妇二人,利用他们在海外的关系和影响力,持续不断地为争取张学良的自由进行活动和呼吁。

他们向国际社会传递信息,寻求援助,试图对国民党当局施加压力。

但正如原始资料所指出的那样,由于蒋介石将张学良视为必须严格管控的对象,尽管陶鹏飞和张闾瑛付出了诸多努力,但始终未能改变张学良被长期幽禁的命运。

二十七载终相见,一纸协议两断肠

二十七载终相见,一纸协议两断肠1961年,在多方努力下,张闾瑛终于获准前往台湾,探望被软禁中的父亲,而时间被限制在1个小时。

台北的士林官邸,四周警卫森严,腰间的手枪在阳光下泛着冷光。

张闾瑛穿过了三道岗哨,才终于见到了阔别已久的父亲。

眼前的张学良,鬓角的白发似乎比她记忆中祖父的白发还要多。

父女二人隔着一张茶几相对而坐,最初的二十七秒,空气仿佛凝固,只有窗外台湾特有的桂花香气在悄然弥漫。

直到父亲用沙哑的声音轻轻唤出“闾瑛”,这漫长的沉默才被打破。

那一刻,张闾瑛才惊觉,自己的指甲因为紧张和激动,早已深深掐入了掌心。

这场来之不易的会面,被严格限制和监视,就连端茶倒水的侍从,据说都是军统特工假扮的。

这次“探监”仅仅三年后,远在美国的母亲于凤至收到了张学良寄来的《离婚协议书》。

而将这封承载着母亲一生等待与无奈的信件亲手递交给她的,正是女儿张闾瑛。

可以想见,这是一个多么艰难的任务。张闾瑛深知这份协议对母亲意味着什么,她将信压了很多天,不知如何开口。

当她最终鼓起勇气将信交给母亲时,于凤至的反应却出乎她的意料。

母亲异常平静地在协议书上签了字,没有激烈的反应,只是淡淡地说了一句:“这一切都是政治。”寥寥数语,道尽了几十年的辛酸与通透。她默默承受了这一切,维系了丈夫的声誉,也成全了陪伴丈夫晚年的赵一荻。

又过了二十多年,1990年,于凤至的生命走到了尽头。

这位历经风雨的女性,在病榻上已经极度虚弱。

她用尽此生最后的力气,对守在身边的女儿张闾瑛说:“我等了你父亲几十年,此生的缘分恐怕就到这儿了。”话音落下,便永远地闭上了双眼,享年93岁。

她终究没能等到与丈夫真正团聚的那一天。

就在于凤至去世仅仅几个月后,被囚禁半个多世纪的张学良终于获得了完全的自由。

得知消息后,张闾瑛立刻赶回台湾,与父亲共同庆祝这迟来的解放。

一年后,张学良获准赴美探亲,并在女儿张闾瑛家中住了数日。

这或许是父女间难得的一段温馨时光,弥补了些许过往岁月的遗憾。

参考资料:[1]张恺新.张闾瑛:张学良唯一女儿的百岁人生[J].侨园,2018,0(4):48-50