阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

雍正帝给父亲康熙上了一个“圣祖”庙号,听起来是不是很有新意?但细想一想,这不仅肉麻得让人忍不住翻白眼,还成了不少人茶余饭后的笑料。

要知道,庙号是极为严肃的事,不是随便能起的。雍正为什么要给已故的康熙加上这个特别的称号?难道是为了表示尊敬,还是另有深意?

可是,这样的操作不仅让康熙的庙号显得过于“矫情”,更引发了不少后人的非议。这个举动,到底是自我感觉良好,还是徒增了笑话呢?

雍正的极致追捧

雍正即位之初面临着巨大的政治压力。继位合法性的质疑声不断,坊间谣言四起。

作为康熙的第四子,雍正在太子之争中几经波折才最终登上皇位。他深知自己的皇位来之不易,因此必须想方设法巩固统治。

在这种情况下,雍正做出了一个大胆的决定——他要让全天下都看到自己对康熙的无限崇敬。这是一个精心设计的政治举措,旨在化解质疑,赢得民心。

康熙驾崩当晚,雍正痛哭流涕,以至于体力不支瘫倒在地。

按照满族传统,子嗣哀悼逝世的父亲本就要表现得极尽哀痛。但雍正这种夸张的举动还是引起了大臣们的侧目。

从畅春园护送父亲灵柩回京的路上,他坚持要徒步随行,每天都要痛哭两三个小时。这种极致的孝行举动虽然不无做作之嫌,却也彰显了他对先帝的无限崇敬之情。

雍正深谙政治本质就在于表演,他需要用行动感染臣民,树立自己大孝子的形象。

通过一系列戏剧化的悼念举动,雍正向天下昭示了自己对先帝的"孝"。但他并没有就此止步,反而变本加厉地在国家大事上彰显自己的孝心。

为了让自己的孝行看起来更加真诚和难能可贵,他还刻意做出一些看似不合理甚至有悖常理的决定。其中尤后来引发热议的"改土葬"和"搬家风波"为典型。

改土葬大操大办

传统满族采用火葬,可雍正偏要改成“土葬”。这一决定可不是心血来潮,而是经过深思熟虑的。

在满清皇室,火葬一直是主流习俗。康熙驾崩后本应也以火葬入土为安。但雍正却力排众议,坚持要将火葬改成土葬。

在他看来,土葬不仅仪式更隆重,花费也更大,正好可以借此向世人展示自己的孝心。

在当时,土葬被视为汉族的习俗,满族人反而不太看重。雍正的决定无疑会引起满族大臣的不满。但他却不以为意,一意孤行。

雍正还破例在康熙陵墓"景陵"设立了两块神功圣德碑,这在清朝历史上都是空前的。

立碑本身就彰显了皇帝的至高无上地位和功德。雍正在两块碑上大书特书康熙的丰功伟绩,无不彰显自己的孝心。

更值得玩味的是,碑文上满、蒙、汉三种文字一样大小,打破了满文最大的惯例。要知道,在满清时期,满文一向占据最高地位。

汉文和蒙古文虽然也常用,但地位远不如满文。而雍正却将三种文字并列,显然是在拉拢蒙汉大臣,为自己赢得更多支持。

通过大兴土葬和树碑立传,雍正将自己的孝心表现得淋漓尽致。

但他并没有因此满足,而是继续在朝堂内外寻找机会彰显自己的孝行。接下来引发轩然大波的"搬家风波"就是一个典型案例。

搬家也能秀孝心

乾清宫是康熙生前的居所,按理说应该是最适合新皇帝居住的地方。

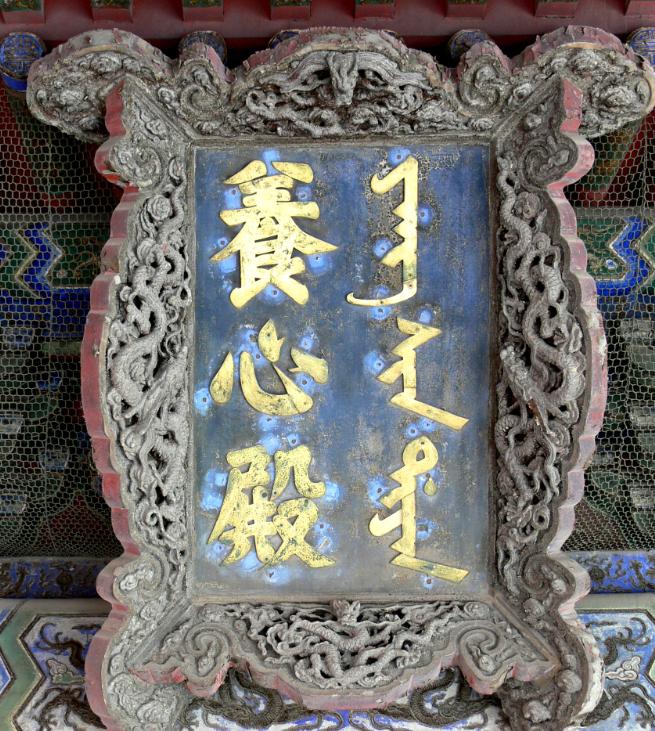

可雍正偏不,他宣称乾清宫有先皇遗物,自己要搬到养心殿住。这个决定看似充满孝心,实际上颇为荒谬——养心殿可是顺治驾崩的地方。

在清宫中,逝世皇帝的居所向来被视为忌讳之地。新登基的皇帝通常不会选择在此居住。

但雍正却偏偏要搬进养心殿,不惜冒天下之大不韪。在他看来,搬进养心殿不仅彰显了自己对先帝的敬重,也借机向朝臣和百姓昭示了自己至孝的品格。

雍正这么做无非是想让大家看到他对康熙的特殊敬意。

搬家后,他在养心殿佛堂供奉康熙神位,每天都要行礼参拜,把这份孝心演绎得淋漓尽致。这一举动虽然看似不合情理,却也从侧面凸显了雍正对先帝的崇敬。

他知道,皇权的稳固需要道德权威作为支撑。只有让天下人都相信自己是个孝子,才能获得臣民的拥戴。

为此,他不惜以悖离常理的方式博取同情,营造自己的孝子形象。

雍正执意搬进养心殿,并非一时心血来潮,而是经过了审慎的政治考量。作为新皇帝,他迫切需要获得朝野上下的认同。

而搬进先帝驾崩之地无疑是一个博取同情的好机会。同时,他还可以借此彰显自己的执行力和决断力,让大家看到一个敢于打破陈规的新君主形象。

虽然搬家举动看似荒谬,但其背后的政治图谋却是巧妙而深远的。

一朝创下三个祖

给逝去的皇帝上庙号本是朝廷大事,可在雍正这里变成了一场个人表演。

传统上,给先帝上谥号和庙号都要经过群臣议定。但雍正却把这件事变成了一场独角戏。

当大臣们提议用"宗"字时,雍正坚持要用"祖"字。他的理由是"宗"字已经被乾隆皇帝使用,再用就有重复之嫌。

而"祖"字则更能彰显康熙的德行和功绩。雍正最后甚至用血圈定"圣祖"二字,这个决定让清朝在不到百年间就出现了三个"祖"。

从政治角度看,雍正坚持用"祖"字其实别有深意。"圣祖"之名不仅将康熙推上了道德制高点,也进一步强化了自己作为皇太子的正统性。

要知道,康熙一共有35个儿子。雍正并非长子,但却最终获得皇位。这不可避免地引发了太子继承权之争。

而给康熙上一个"圣祖"的尊号,则从另一个侧面彰显了雍正继位的正当性。如果连圣祖都指定他来继承大统,还有谁敢质疑呢?

更令人啼笑皆非的是,历史上的"圣祖"们几乎都是神仙人物,康熙就这样莫名其妙地加入了这个阵营。

雍正对这个庙号的坚持看似有些武断,甚至有悖逻辑。毕竟康熙虽然是一代明君,但也谈不上完人。

可在雍正看来,这恰恰是一个树立权威的好机会。"圣祖"之尊反而更能凸显康熙的伟大和不凡。

寺庙里的新花样

除了上述种种引人注目的举动外,雍正在宗教领域对康熙的崇拜也到了登峰造极的地步。

他不仅下令建造恩佑寺专门供奉康熙神像,还每个月都雷打不动地去上香。

这在清朝历史上还是头一遭。皇帝亲自主持宗教仪式本就罕见,更何况还是如此高频率。

雍正之所以如此做,无非是要把自己的孝顺刻进每个人的心里。他深知宗教在老百姓心中的分量。

若能借助宗教的力量塑造自己的孝子形象,就等于赢得了民心。恩佑寺的选址也颇有讲究。它坐落在繁华的北京城中心,香客络绎不绝。

加上在太庙、景山寿皇殿的供奉,康熙的神像可以说是遍布京城重要场所,让人想忘记都难。

雍正努力将先帝的形象推向一个新的高度,无形中也拉抬了自己的统治威望。在他的刻意经营下,孝道已经从一种美德变成了一种政治手段。

雍正对康熙的顶礼膜拜看似出于真情实感,但实际上更多地体现了他的政治智慧。

在宗教领域大做文章,将皇权和神权巧妙结合,这是他稳固统治的一大利器。同时,他还借此树立了自己的道德权威,将皇权和德行紧密捆绑在一起。

在那个专制时代,这无疑是最有效的政治筹码。几乎没有人会质疑一个如此孝顺的皇帝的正统性。

雍正的这场"孝道大戏"可以说是煞费苦心。

从滴血圈字到改制土葬,从搬家风波到庙号之争,每一步都经过精心设计。这些看似夸张的举动背后,既有他极端性格的影子,也有政治上的精准算计。

这位清朝皇帝用他独特的方式诠释了什么叫"大孝",只是这份孝心里掺杂了太多的政治意味,反而失去了原本的真诚。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源:《清史稿》、《雍正朝实录》、《大义觉迷录》