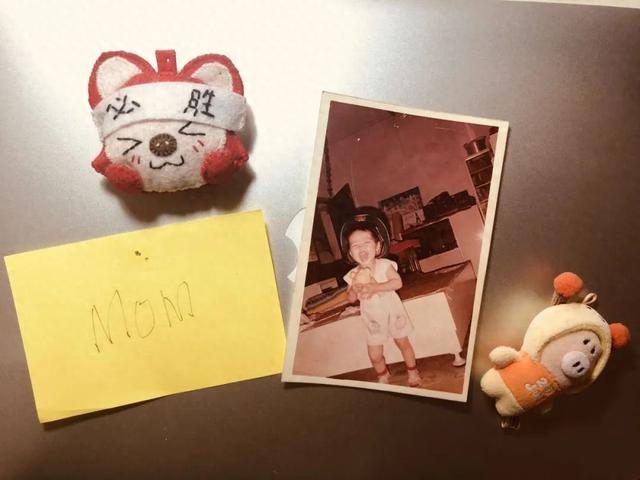

▲ 李昀鋆在母亲忌日时拍下的纪念照片。(受访者供图)

在英国访学期间,李昀鋆观察到,身边的人谈起丧亲经历时,语气往往非常自然。她的英国导师专门研究丧亲,和李昀鋆第一次见面时,她已经将自己人生中所有的丧亲经验,包括丈夫、父亲、小儿子是如何去世的,都跟她分享了一遍。学校诊所的评估表格上,“丧亲”也被自然地列入了近期可能影响身心状态的重要事项之一。

在那样的环境中,李昀鋆也逐渐不再避讳。在院系茶水间遇见同事,她会自然地分享自己研究丧亲与哀伤,背后的原因是母亲去世了,而听的人也会顺着她的话接下去,说起自己或朋友的类似经历。

“感觉在那里,丧亲就是一件很正常的事情,而不是要藏着掖着的事情。”她说。过去,在香港中文大学读博期间,李昀鋆一直有意识地向周围人瞒着自己的丧亲身份,直至博士论文答辩,她才向众人公开。

在华人社会,丧亲大多时候被视作禁忌,少有人公开谈论。一开始做丧亲研究时,她总是需要向别人解释,研究哀伤是有意义的。每当与旁人提起,几乎所有人都会惊讶:“为什么要研究丧亲?有什么用?”在大部分人眼里,“时间会疗愈一切”的观念根深蒂固。

作为一个丧母的女儿,李昀鋆从未停止过哀伤,即使她表面上依旧在正常生活。她不禁陷入自我怀疑:这个研究真的有意义吗?其他丧亲者的哀伤经验是什么样的,他们会不会很快就放下了哀伤?在此前的生活中,她从未遇到过一个公开表明自己丧亲身份的年轻子女。对于这些问题的答案,她无从知晓。

招募到合适的受访对象并不容易。为了做一项丧亲研究,台湾学者张淑容曾招募父母在初中时突然离世的年轻子女,可截至论文完成时,她最终的访谈对象仅有3人,而且都是通过熟人介绍而来。

李昀鋆最初同样尝试在熟人网络里撒网,但一无所获;后来又联系了两家提供哀伤服务的公益机构,效果也不理想。最终,通过在个人公众号上发布的研究邀请信,她才成功招募到受访者。经过一年多时间的访谈,44位年轻丧亲子女的哀伤叙事在她面前徐徐展开,并最终被编织进她的新书《与哀伤共处》中。

1 “哀伤在大部分人的眼里, 帮不到忙”南方周末: 你是怎么开始做丧亲研究的?

李昀鋆: 研一的时候,我妈妈突然间去世了。我以为我会处理得很好,我本科和硕士一直读的是社会工作专业,我受过社工的训练,所以一直很想表达自己的情绪,哭得很厉害,也有很多保护我妈妈的行为,所以我觉得不会有什么遗憾。然后回到校园,回到了所谓的正常生活里,却发现不是这样,整个人很崩溃。

来香港读PhD的时候,我当时想选择Wallace(陈智豪)做我的博士导师,在看他的简介时,我看到他有一个研究领域叫做“bereavement”。我不知道那是什么意思,一搜就看到那个词叫做“丧亲之痛”,完全是没有预备的情况下看到,我“哐”一下就哭了。后面才知道,原来社工是会提供哀伤辅导的。但是我依然选择避开,在那段时间里也没有跟我的导师说过,我经历了母亲离世这件事。

第二个学期我们要做一些教学助理的工作,学系自然地把导师的课指派给了我。那门课叫做《与哀伤共存》(Living with grief),它其实是香港中文大学第一门专门聚焦哀伤与死亡的课程,也是Wallace主动申请开设的。整门课的主题都围绕“哀伤”展开。我旁听的时候想假装大家看不见我,但是又不停被触动,躲在角落里狂哭。

严格意义上来说,到那个时候我都不愿意做丧亲研究。对于丧亲者来说,愧疚也是一个很大的主题,比如你会反复想,是不是有什么没做到,甚至你会觉得他的苦应该是自己来受。我当时就真的感受到了,因为我妈死了,我活着或者是感到开心,就会有一些奇怪的愧疚感。而且我觉得,如果我继续研究长者,那么像母亲一样的长者,可以从我的研究成果中获益;但是做丧亲研究的受益者是我自己,我母亲不会从这个丧亲研究里面获得任何好处。是我想要从这个研究里,可能找到一些我人生的解答方向,所以会更加自私。

之所以发生改变是我出了一场车祸,挺严重的,突然间意识到原来年轻人会死,死亡焦虑变得很强。那个时候母亲去世一年多,我的哀伤很强烈,真的很想知道我要怎么活下去,是不是有什么方法可以跟它相处。所以我对导师说,我想要换一个方向做丧亲了。

南方周末: 你的部分受访者提到,他们会因担心被他人看轻而假装坚强,从而将哀伤隐藏起来,你怎么看待?

李昀鋆: 这多多少少和大家看待所谓的孤儿寡母或没有父亲,一个家庭里面缺少了支柱,对它的想象或者污名直接相关。对于一个年轻人,可能心智还没有那么成熟的时候,他会特别想要保护整个家庭,站出来,很希望替代去世的那位家人来保护整个家庭。

但是在另一层面上,他们就必须把自己的哀伤压抑起来。因为哀伤在大部分人的眼里,帮不到忙。你必须把“没有什么用”的眼泪,把自己的情绪,把自己接受不了那个人去世了这件事情全部往下压,才能把手头上更加重要的事情处理掉。

南方周末: 似乎在我们的文化里,脆弱是很难被接受的,甚至被视作一种无用的情绪?

李昀鋆: 是的,而且你不敢暴露自己的脆弱。包括我现在站出来,去分享我的丧母经验,不可避免地要讲我自己的事情,我其实也觉得不舒服。我会觉得被别人知道很多我和母亲相处的细节,或者是被别人知道,我其实一直因为我的母亲而难过,流泪了这么久。虽然我很有正当的理由,这不是病,完全是合理的,但我依然很害怕别人去评判,我也不希望别人看到我的脆弱,也会觉得很羞耻。

在我做整个研究的过程中,我感觉到要去不断合理化(Justify),去跟别人讲清楚为什么研究丧亲或哀伤是有必要的。大家都觉得这是不重要的事情,你的眼泪、脆弱和痛苦是不值得被关注的,因为这是所有人都需要经历的事情,所有人自己都会康复,所以不需要理会。这是我一直以来收到世界给我的反馈。

李昀鋆在英国访学时经过的墓地。(受访者供图)

李昀鋆在英国访学时经过的墓地。(受访者供图)

南方周末: 你在研究中提到,同辈的“同理哀伤无效”常会加深丧亲者的“拆毁”体验,具体是怎么加深的?

李昀鋆: 我一开始经历哀伤的时候,会和朋友倾诉痛苦,但是分享了几次之后,就会感觉到,他们的确不知道该怎么说话。当谈到丧亲的时候,尤其同龄人没有经历过的时候,你把人家推到了一个很尴尬的社交领域,慢慢地我也就放弃了,只能自己消化。

我的研究对象中,很多年轻子女也不是一开始就三缄其口,他们其实也曾主动尝试开口,试图与朋友倾诉自己的哀伤。但反馈往往令人失望。比如有一位受访者鼓起勇气向室友讲述丧父的经历,但室友的回应却是明显的不耐烦。这种“同理哀伤无效”的经验反复出现,不仅让他们更不愿意再谈哀伤,也加深了他们对周遭的疏离感。正是这种负面的互动,让很多年轻人逐渐收起情绪,觉得“还是不说了,说了也没人懂”。

为什么我觉得年轻人的哀伤需要被关注?因为大部分人都觉得,年轻人应该不会遇到亲人甚至至亲的死亡,他们的生活是充满朝气、充满希望的。我们的同龄人很少想象过亲人去世,当知道要好的朋友经历了亲人的去世,也不知道怎么开口,大家会担心:我说话会不会更触动他?他会不会更痛苦?从小到大,我们并没有接受过生死教育,也没有学过如何聊哀伤。在没有经验、没有参考的情况下,很多人会出于本能选择沉默,或干脆回避,害怕造成二次伤害。

但这个哀伤对于丧亲的年轻人来说,是一个很真实的痛苦。他自己要经历这一切,会有很多的疑惑。他的哀伤一直是他生活里的一根刺,很痛,又拔不出来,影响着他真实的生活。在这种环境里又没有人支持他,也没有人认可:其实你的哀伤是正常的,我们可以陪伴你,跟你聊更多;我们没有答案,但是大家可以一起分担。相反,很多人的做法是回避。他们心里想的是:“我怕一提起,会让你更难过。”于是选择沉默。

身边人的这种沉默,本质上也是一种否定。经历丧亲的人更加感受到我的哀伤不重要,我的哀伤不被别人看见,甚至带着一种“你最好快点恢复”的隐性期待,而不是“我们可以一起面对”的支持。两者之间可能存在这种交流的误会,让丧亲者觉得像在孤岛上,只有我一个人在痛苦。的确有很多人告诉我,他们有过自杀的念头,当然背后还有更复杂的因素。

南方周末: 你的部分受访者可能一开始就会被家人隐瞒父/母的病情直至他们去世,你怎么看待这种情况?

李昀鋆: 很多时候,家人并不是故意要隐瞒,而是家人或长辈自己都不知道应该怎样去说。谈到死亡,都会害怕触动彼此的情绪,长辈也没准备好谈论,在他们的认知里,好像丧亲、哀伤本来就不是应该公开拿出来分享的事情。我觉得整个社会其实都不知道该怎么谈,下意识就觉得不应该聊。

有些家庭从亲人生病开始,就已经不太愿意把实情告诉年轻人了。这对年轻人来说其实是学习“避讳”的过程,他慢慢就认为,知道原来像死亡、哀伤这些事情,本身就不应该被讨论。像我妈妈从来没有跟我讲过,她对我外婆的死一直很痛苦。

学社工对我的影响很大,我觉得至少应该说出来,但即便如此,我也一直在碰壁。身边的人不会愿意跟你谈论,会觉得都过去了,再提也没有什么好处,应该放下这份哀伤,继续往前走。所有人都不再跟你谈的时候,到最后我也放弃了跟他们谈,就变成独自一个人哀伤。

香港电影《破·地狱》中,失去父亲的儿女。(资料图)

香港电影《破·地狱》中,失去父亲的儿女。(资料图)

南方周末: 哀伤被隔离的背后有更深层次的文化因素吗?

李昀鋆: 文化里面多多少少是不愿意去面对死亡的,即使我们好像知道“死”这个字,但是死亡其实被隔离在我们的生活之外。死亡发生得很快,那个人去世了之后,会很快被送到停尸间,很快被火化,很快就结束了葬礼。死亡瞬间就发生了,瞬间又结束了,你的生活就好像回归正常,但是死亡的阴影一直在你的生活里。

还有一点,和语言有关。“Grief”在英文里,一听就知道一定是跟死亡有关的一个持续性情绪反应。但是在华人世界里面,我们很少有对应的翻译。我当时搜索了很多翻译,中国不同的心理学词典有一些不同的翻译,在台湾翻译为“悲伤”,在香港被译成“哀伤”。我最后选择翻译的时候用了“哀伤”这个词,是希望它一出现,大家就能明白:这不是一般的情绪,而是与死亡有关的情感经历。

也有学者指出,为什么在华人社会,哀伤辅导或者对丧亲者的关怀那么难做?一个原因其实是大家找不到对应的词语来描述这些情绪。在日常生活里来来回回都是被“我好痛苦”那些词语绕来绕去,这些生活化的表达虽然真实,但不足以区分哀伤与其他压力源的不同。你连这份情绪都无法命名,又该如何谈论它、理解它、面对它?

我一直很喜欢《哈利·波特》里说的:当你连“伏地魔”的名字都不敢说出口时,实际上你其实是没有勇气去面对伏地魔本人的。哀伤亦是如此。

南方周末: 即使谈论,在死亡发生后我们更多说的只是“节哀顺变”?

李昀鋆: 对,我们的确几乎只会说“节哀顺变”。一开始听,你觉得这是一个正常的安慰,如果深究了,你才会知道,意思是要节制你的哀伤,顺应这个变化。在葬礼上说“节哀顺变”,其实就是在说别哭了,要继续生活。

当然,我明白大家说“节哀顺变”并不是真的在对丧亲者说“你别哭了”。背后的一个很大原因其实是因为我们实在太少谈论哀伤了。碰到朋友失去亲人的时候,脑子里面下意识地想“总得说点什么”,于是就说了“节哀顺变”,这就是我们的文化教导我们的。

我觉得关键不在于有没有对丧亲者说“节哀顺变”,而是说完这句话之后,我们究竟有没有真实地去关心丧亲者,关心你面前的这个人?比如关心他最近生活怎么样,有没有失眠,睡得好不好,吃得好不好,有没有什么事情是我能帮忙的。这些才是真正重要的。如果你说了“节哀顺变”,也认真做了这些关心和陪伴,那这句话就是温柔的;但如果说完就结束了,那它就只是一句空洞的社交语句。

但实际上,大部分时候,我们并不了解丧亲者之后的生活,也缺乏真正的关心。我们更多的是一个“他者”的审视角度:怎么这么久了还没走出来?生活不是应该继续了吗?这种带着隐性评判的态度,往往比沉默更伤人。

西方对于哀伤的了解和研究比我们多一些,他们在反思整个现代社会对于哀伤的想象时,一种主流论述提到,大家期待或者假设哀伤有时间期限,要尽快走出来,其实背后要反思,这和工业化社会有关。人们觉得哀伤是一个很不受控制,而且没什么经济效益的东西,所以希望你尽快恢复正常,重新投入你的工作。

大部分人的眼泪和痛苦对于这个社会可能是没有任何产出的,所以大家把哀伤当作是一个很疯狂的、失控的东西,要把它控制起来,需要给它不同的哀伤规则,比如说在什么时间可以哭,什么样的失去可以哭,可以哭多久。这会有一种潜在的教育的感觉。

4 这份失去让我 对生命的意义变得执着南方周末: 很多受访者在丧亲后会不断追寻意义,以理解父母的死亡,重新建立内在的认知秩序。据你的观察,这种追寻通常会出现在哀伤反应的哪个阶段?

李昀鋆: 哀伤是一个不断深入的过程。第一个月、第二个月、第三个月的感受都可能完全不同。时间越往后推,那种对意义的追问才会慢慢浮出水面。它不是某种瞬间的情绪崩溃,而更像是一种缓慢却持续的认知穿透——像长时间在同一个问题上反复打转,长时间一直在钻同一个牛角尖,一次次陷入自我追问,久久无法脱身。

只是到了不同阶段,可能会有一些不同的处理方式,但走到最后,会不会真的有人找到“答案”,我也不确定。有些人的确可能会找到一个对他来说可以接受的答案,就停在那里了,但这并不意味着他的痛苦或者是一些不能接受的点就消失了,它们可能依然存在。

在这一部分,我和我的研究对象的经历很不一样,我在分析访谈时,真的很惊讶他们对于如何理解死亡有这么丰富的叙述,我自己只是很长时间停留在“反复咀嚼不公平”这件事情上。我始终觉得,母亲的死亡太不公平了。现在的我,只是勉强接纳了这份不公平本身——我知道这件事发生了,但我仍然难以让它在我心里变得可以理解。与此同时,我也承认,这份失去让我对生命的意义变得特别执着。我开始强烈地渴望抓住那些真实的、具体的、有重量的事物,好让自己不被虚无感吞没。

南方周末: 很多受访者会执着地希望能给父母的去世找一个理由,“至少有个交代”,为什么?跟大家所处的人生阶段有关系吗?

李昀鋆: 我觉得年轻人之所以如此执着地追问为什么,并不是因为他们不理性,而是因为那份痛苦太重了,这份失去对他们的生活是一份太大的冲击了。

我印象很深的是有一位受访者,他在本能地试图理清“为什么会发生这样的事”,最后不得不解释说,那是因为爸爸长期不愿意去医院做体检,所以一检查时,就已经是癌症晚期了。但是他自己也知道这样的解释不足以说服他接受爸爸的早死。他的父亲很善良,而家族里还有其他亲戚,又抽烟又喝酒,脾气还不好,大家都讨厌那个亲戚,结果那个人现在已经九十多岁了。所以这些所谓的解释很容易被攻破,回过来,又会开始新的一轮不接受和痛苦。

年轻人只能通过不断寻找意义来与失序抗衡。突然间有一个事情不符合你原来对于整个世界的理解,他就会一直想把整件事情理清楚,会把很多的时间和精力放在理清究竟是怎么一回事上。因此,年轻子女追寻的意义,是对世界秩序的逻辑理解,从而获得对生命的掌控感和安全感。

南方周末: 很多受访者最终会将父母的离世归因于“天命”,你怎么看待这种“天命思想”?

李昀鋆: 很多年轻人找到的这些理由,其实都只是暂时让他们停一停。“天命思想”有点像他们“不得不安慰自己”的一种方式。当你怎么想都想不通、怎么归因都显得单薄而脆弱时,说“这就是命”,就像是给自己的苦痛暂时安上一个暂停键。“命”的说法虽然无法让人彻底释怀,但有时候,它能短暂地缓冲那种失序的撕裂感。也有很多子女告诉我,即使暂时躲到“天命思想”之后,他们其实也开始想“那为什么我的父/母是这个命?为什么他们的命不可以更好一点?”

南方周末: 据你的观察,年轻丧亲子女对死亡原因的执着追寻是否会在失败后又重新开启,形成一个新的循环?

李昀鋆: 有可能。就我自己的经验而言,我没怎么开始过这个循环,我一直停在“想不通”的阶段。我不想去为一个不公平的死亡找理由,而且我也不觉得会找到一个可确证的、可以推出因果关系的解释。或许,从这个角度来说我很实证主义,我预见到我不会找到一个让我可以接受的答案,让我愿意接受我母亲的死亡,所以我根本就没去找过解释。