引言:

1954年的中南海,一个尘封20年的秘密被揭开。两个命运交织的孩子,两位革命先驱的血脉,在战火纷飞的1934年被交付他乡。当邓颖超向周恩来道出这个惊人的发现时,一场关于林伯渠、邓子恢两家换子的调查随即展开。这个发生在新中国建立后的寻亲故事,揭示了一段鲜为人知的历史:两位革命母亲在长征前夕将婴儿托付他人,却因命运弄人导致两个孩子身份互换。最终在周恩来的过问下,这段错位的亲缘关系得以澄清,也见证了革命家庭超越血缘的博大胸怀。

大纲:

一、革命先辈的历史背景

林伯渠、邓子恢的革命生涯简介

两位革命母亲范乐春、黄秀香的事迹

1934年长征前的历史背景

二、两个婴儿的命运交错

长征前夕托孤范美宏夫妇

生活所迫一子转送他人

两个孩子各自成长经历

三、身份互换的真相浮现

新中国成立后的相认过程

中南海生活中的发现

邓颖超告知周恩来及后续调查

四、革命情怀的传承

两位父亲对子女的态度

两个孩子的选择

革命家庭的精神传承

1954年邓颖超说出一个秘密,周恩来调查下令:林伯渠邓子恢换儿子

1954年的中南海,一个尘封20年的秘密被揭开。两个命运交织的孩子,两位革命先驱的血脉,在战火纷飞的1934年被交付他乡。当邓颖超向周恩来道出这个惊人的发现时,一场关于林伯渠、邓子恢两家换子的调查随即展开。这个发生在新中国建立后的寻亲故事,揭示了一段鲜为人知的历史:两位革命母亲在长征前夕将婴儿托付他人,却因命运弄人导致两个孩子身份互换。最终在周恩来的过问下,这段错位的亲缘关系得以澄清,也见证了革命家庭超越血缘的博大胸怀。

革命烽火中的生离死别

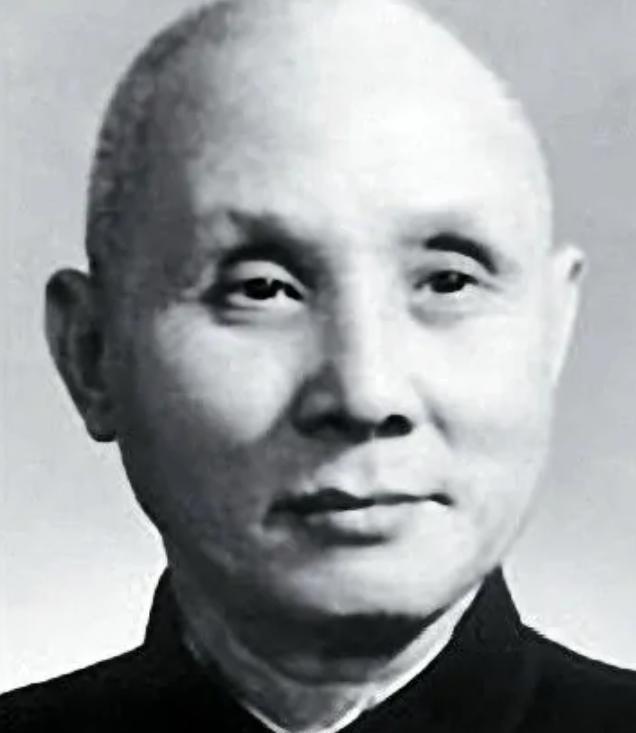

在中国革命史上,林伯渠和邓子恢都是举足轻重的人物。林伯渠是中国共产党的创始人之一,为革命事业奔波操劳数十载;邓子恢则在闽西革命根据地和苏区的创建过程中发挥了重要作用。

1934年,中央红军即将展开艰苦卓绝的长征。这一年,林伯渠的妻子范乐春刚生下一个男婴,而邓子恢的妻子黄秀香也诞下一个男孩。

这两位革命母亲都有着不平凡的经历。黄秀香是中央财政部的会计,在中央红军转移前夕,她身负重任,要将库存的资金和物资分配给红军部队。分娩仅三天的她,顾不上虚弱的身体,将刚出生的孩子托付给战友范乐春照看。

范乐春则要留在闽西继续坚持斗争。她带着两个刚出生的男婴,找到自己的堂兄范美宏和嫂子郭发仔,请求他们代为照料这两个革命的种子。一个是她自己的孩子,出生14天;另一个是黄秀香的孩子,仅有3天大。

命运的齿轮开始转动。林伯渠随红军踏上了万里长征,范乐春则在闽粤赣三省边区开展游击战。邓子恢坚守中央苏区,而黄秀香在向赣南转移的路上与丈夫告别。

这对革命伴侣的分离成为永诀。在会昌突围战中,年仅24岁的黄秀香被敌军俘虏,她宁死不屈,壮烈牺牲。范乐春则在长期的革命斗争中积劳成疾,即使在治病期间也无法安享宁静,最终不幸病逝。

两位母亲的革命精神照亮了历史的天空。她们为了革命事业付出了生命的代价,却再也没能见到自己的孩子最后一面。这种割舍骨肉的牺牲,在那个战火纷飞的年代并非个例。就连毛主席和贺子珍,也不得不将刚出生的孩子托付给毛泽覃贺怡夫妇照看。

这就是那个时代的写照,革命者们将个人的情感和天伦之乐都奉献给了革命事业。他们用生命和鲜血铺就了通向新中国的道路,而他们的孩子,则在民间默默成长,等待着与亲人重逢的那一天。

邓颖超无意识破解二十年谜团

1954年春天,中南海怀仁堂内灯火通明。邓颖超和周恩来正在听取一位来自闽西的老同志汇报工作。这位老同志谈到了当年在闽西游击区的往事,提到了范乐春和黄秀香两位女同志的英勇事迹。

在交谈中,老同志说起了一件往事:范乐春生前将两个婴儿托付给她的堂兄范美宏夫妇抚养。这段往事引起了邓颖超的高度关注,她立即联想到了林伯渠和邓子恢同志的孩子。

邓颖超开始回忆1934年的种种细节。她记得当时林伯渠同志的妻子范乐春刚生下一个男婴,而邓子恢同志的妻子黄秀香也在同一时期产下一子。

这个巧合让邓颖超陷入了沉思。她回忆起在长征前夕,黄秀香同志将自己三天大的孩子托付给范乐春照看,而范乐春当时也有一个年仅14天的婴儿。

邓颖超立即向周恩来报告了这一发现。作为多年的革命伴侣,周恩来深知这件事的重大意义。他意识到这可能关系到两位老同志的血脉,必须谨慎处理。

周恩来当即指示相关部门展开调查。调查人员首先找到了范美宏夫妇,详细了解当年照看两个婴儿的经过。范美宏回忆说,当年范乐春将两个男婴交给他们时,孩子们都还很小,根本分不清谁是谁。

调查还原了1934年的历史场景。那时中央红军即将长征,范乐春带着两个婴儿找到范美宏夫妇,请求他们代为照料。在匆忙之中,范美宏夫妇收留了这两个孩子。

战火纷飞的岁月里,范美宏夫妇为了保护这两个革命的种子,经常搬家躲避敌人的搜捕。在这个过程中,两个孩子的身份标识可能出现了混淆。

调查人员通过走访当地群众,收集到了更多细节。有知情人透露,范美宏夫妇在照看孩子时曾遭遇过国民党军队的搜查,为了掩护这两个红军后代,他们不得不将孩子分开安置。

这场调查持续了数月之久。调查组通过大量走访、核实档案记录,并对比两个孩子的出生时间,逐渐理清了这段历史的来龙去脉。

事实渐渐浮出水面:在动荡的年代里,两个革命家庭的血脉,因为一场意外的混淆,走上了不同的人生轨道。这个发现不仅关系到两个家庭的血缘关系,更涉及到革命传统的传承问题。

周恩来在了解这些情况后,认为有必要向林伯渠和邓子恢两位老同志汇报。这个尘封二十年的秘密,终于在新中国成立后第五个年头被揭开。这不仅是一个关于身份认同的故事,更是一个展现革命家庭大义的历史见证。

两位革命家相见亲子血未干

1954年夏末,中南海内一场特殊的会面即将展开。周恩来召集林伯渠、邓子恢两位老同志到他的办公室,要向他们通报一件关系重大的事情。在场的还有参与调查的工作人员,他们带来了详实的调查报告和相关证据。

周恩来以极其审慎的态度,向两位老同志介绍了调查的来龙去脉。从邓颖超偶然发现这个线索,到专门成立调查组深入闽西实地走访,再到最终确认两个孩子身份互换的事实。

林伯渠和邓子恢听完汇报后陷入了沉默。在他们的革命生涯中,经历过枪林弹雨,经历过生死考验,但这样的情况还是第一次遇到。两位革命前辈的目光中透露出复杂的神色。

调查组向两位老同志展示了详细的证据。包括范美宏夫妇的证言、当地群众的回忆,以及对两个孩子出生时间、地点的考证。所有的证据都指向一个事实:当年在混乱中,两个婴儿的身份被互换。

周恩来提议让两位同志先见见各自的亲生儿子。两个年轻人此时正在隔壁房间等候。这两个从小在闽西农村长大的青年,对即将发生的事情还一无所知。

会面进行得异常平静。两个年轻人走进房间,恭敬地向在座的领导同志们鞠躬。他们虽然在农村长大,但都接受过良好的教育,举止得体,谈吐不俗。

林伯渠仔细端详着眼前这个被认作是邓子恢儿子的青年,而邓子恢则注视着那个一直以为是林伯渠儿子的年轻人。血缘的纽带虽然被时间阻隔了二十年,但那份天然的亲近感却不会骗人。

周恩来详细解释了事情的原委。他告诉两个年轻人,他们的母亲都是为革命献出生命的烈士。范乐春和黄秀香同志在危难之际,将年幼的他们托付给可靠的同志抚养,这是革命年代的无奈选择。

这个消息对两个年轻人来说无疑是晴天霹雳。他们从小就知道自己是红军后代,但突然得知自己真实的身世,还是让他们感到难以置信。不过,革命家庭的教育让他们表现得十分理性。

林伯渠和邓子恢商议后,一致认为不能辜负两位革命母亲的期望。他们决定尊重历史的选择,让孩子们继续保持现有的生活状态,但两个家庭要加强来往,让孩子们都能感受到父辈的关爱。

这个决定体现了革命家庭的胸襟和气度。在他们看来,革命的友谊高于血缘关系,真正的亲情不在于血脉相连,而在于革命理想的传承。这种超越血缘的革命情怀,正是中国共产党人的优秀品质。

周恩来对两位老同志的决定表示赞同。他指出,这种处理方式既照顾到了孩子们的感受,又维护了革命家庭的纯洁性。这个结果,相信九泉之下的范乐春、黄秀香同志也会欣慰。

两代革命情深血脉永相传

这场特殊的相认之后,两个家庭之间的往来日渐频繁。林伯渠和邓子恢不约而同地选择了一种更为开明的方式来对待这个历史遗留问题。两位老同志经常带着年轻人到中南海漫步,讲述革命年代的故事。

两个年轻人也很快适应了这种双重的亲情关系。他们在工作之余,经常去看望两位父亲,聆听革命故事,学习革命精神。在这个过程中,他们逐渐理解了父辈们的革命理想和追求。

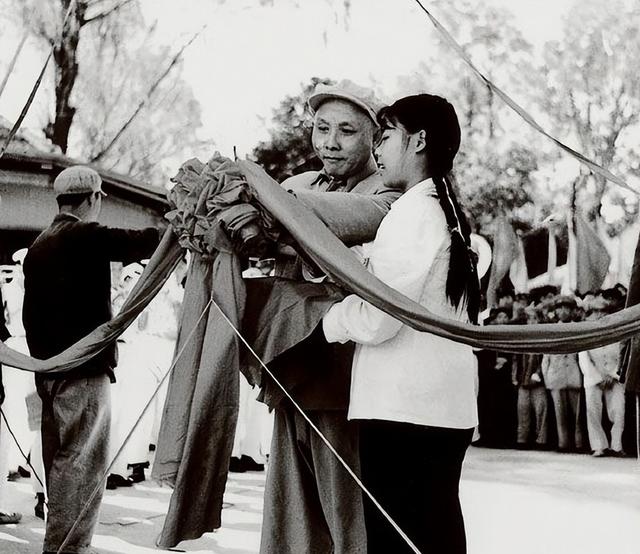

1955年春节,一场特别的家庭聚会在中南海举行。周恩来和邓颖超也应邀参加,见证这两个家庭的团圆。席间,两位父亲轮流给年轻人讲述他们母亲的英勇事迹。

林伯渠讲述了范乐春同志在闽西坚持革命斗争的故事。在敌人的重重包围下,她带领游击队转战于闽粤赣三省边区,即使身患重病也坚持战斗。邓子恢则回忆了黄秀香同志在会昌突围战中宁死不屈的悲壮场面。

这些革命故事深深打动了在场的每一个人。两个年轻人在听闻母亲的事迹后,立下誓言要继承父母的遗志,为革命事业继续奋斗。周恩来对此表示赞赏,他说这正是革命精神代代相传的体现。

随后的日子里,两个年轻人都在各自的岗位上表现出色。他们没有因为显赫的家世而骄傲自满,而是以普通工作者的身份默默奉献。林家的孩子在基层单位工作,专注于农业生产建设;邓家的孩子则在教育战线上辛勤耕耘。

1956年,范美宏夫妇应邀来到北京。这对抚养了两个孩子二十多年的农村夫妇,见到了昔日的革命后代已经长大成人,内心无比欣慰。林伯渠和邓子恢对他们表示了深深的感谢。

范美宏夫妇回忆起当年照看孩子时的艰难岁月。为了保护这两个红军的孩子,他们经常在深夜转移,有时甚至要躲在山洞里。在最困难的时期,他们宁可自己挨饿,也要确保孩子们有饭吃。

1957年,两个年轻人都光荣地加入了中国共产党。在入党宣誓仪式上,他们的入党介绍人正是对方的亲生父亲。这种特殊的安排,象征着革命事业的薪火相传。

林伯渠和邓子恢都参加了这场别开生面的入党仪式。他们在发言中说,革命接班人不仅要继承血脉,更要传承革命精神。两位老同志的话语朴实无华,却道出了共产党人的真谛。

这个源自战火纷飞年代的错位相认故事,最终演变成了一段佳话。它不仅体现了革命家庭的高尚情操,也展示了中国共产党人超越血缘的革命情怀。正如周恩来所说,革命传统和精神的传承,远比血缘关系更为重要。

在新中国发展建设的大潮中,这两个革命家庭的故事一直被人们传颂。他们用实际行动证明,真正的革命情怀可以超越血缘的羁绊,在为人民服务的道路上续写新的篇章。