引言:

1966年,文革的阴云笼罩下的一次军委扩大会议上,时任国防部长的林彪突然将矛头指向了年过八旬的朱德元帅。林彪公然否定朱德的军事才能,声称其"名声大于功劳",甚至扣上"野心家"的帽子。面对如此污蔑,这位被誉为"红军之父"的开国元帅展现出惊人的智慧与沉着。他既没有激动反驳,也未向毛主席告状,而是以"那就请你批评好了"的淡然回应,化解了这场针对自己的政治风暴。此事的背后,不仅反映了特殊历史时期的政治角力,更展现了一代军事统帅的胸襟与智慧。

大纲:

一、历史背景与人物关系

1966年文革初期的政治形势

朱德元帅的革命历程与功绩

林彪与朱德的历史恩怨

二、林彪的公开批判

军委扩大会议上的突然发难

对朱德军事才能的全面否定

"野心家"等政治帽子的扣押

三、朱德的睿智应对

"请你批评好了"的从容回应

面对批斗威胁时的冷静态度

对家人的安抚与坚定信念

四、事件的结局与影响

毛泽东的果断表态与维护

"朱毛不可分"的历史定论

林彪阴谋的失败收场

1966年林彪公然批判朱德,说他不会打仗,朱老总的反应令人钦佩。

1966年,文革的阴云笼罩下的一次军委扩大会议上,时任国防部长的林彪突然将矛头指向了年过八旬的朱德元帅。林彪公然否定朱德的军事才能,声称其"名声大于功劳",甚至扣上"野心家"的帽子。面对如此污蔑,这位被誉为"红军之父"的开国元帅展现出惊人的智慧与沉着。他既没有激动反驳,也未向毛主席告状,而是以"那就请你批评好了"的淡然回应,化解了这场针对自己的政治风暴。此事的背后,不仅反映了特殊历史时期的政治角力,更展现了一代军事统帅的胸襟与智慧。

风云际会 枭雄对峙

1966年的中国正处在一个特殊的历史时期,文化大革命的号角已经吹响。这场即将改变无数人命运的政治运动,让原本平静的军政界掀起了惊涛骇浪。

在这个风雨飘摇的年代,朱德元帅作为开国功勋,身居党中央副主席要职。他不仅是红军的创始人之一,更是中国革命军事史上不可或缺的重要人物。

朱德的军事生涯可以追溯到他在滇军时期,那时他就展现出了卓越的军事才能。在留学苏联期间,朱德就开始思考中国革命战争的特殊性,提出了"部队大有大的打法,小有小的打法"的战略思想。

南昌起义失败后,朱德带领八百余人,凭借灵活的游击战术在敌后周旋。他善用谋略,将部队伪装成国民革命军第十六军的一个团,不仅成功获取补给,还将部队发展到三千人规模。

在井冈山时期,朱德与毛泽东的军事思想不谋而合。他们共同创立了人民军队特有的作战方式,为中国革命的胜利奠定了坚实基础。

而另一位主角林彪,彼时正值春风得意之时。作为新任国防部长,他主持军委工作,但他的革命生涯却远不及朱德。

在红军创建初期,林彪还在国共两党之间摇摆不定。即便加入红军后,他的军事思维仍停留在传统的正面硬拼层面,与朱德的灵活战术形成鲜明对比。

两人的矛盾可以追溯到井冈山时期。由于林彪不听指挥,擅自行动,朱德给了他一个处分,并否决了他担任团长的提议。

这种积怨随着时间推移不断加深。林彪一直对朱德心存芥蒂,认为朱德处处与他作对。而朱德则认为林彪此人善于伪装,过于工于心计。

时至1966年,这段积压多年的矛盾终于在特殊的历史背景下爆发。一场关于军事才能、革命功绩的争论,即将在军委扩大会议上展开。

军委会上 林彪发难

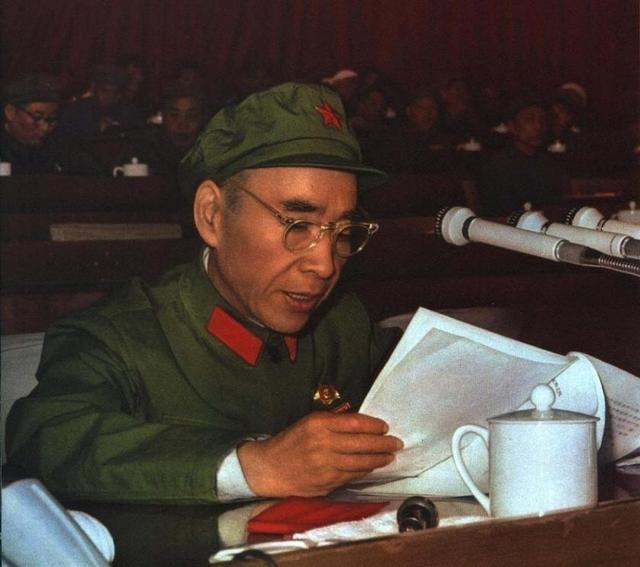

军委扩大会议在一片肃穆的气氛中召开,与会者都感受到了空气中弥漫的紧张气息。朱德元帅端坐在会议席位上,神情平静地听取着各方发言。

林彪原本正在对其他人进行批评,话锋却突然转向了朱德。他提高了声调,用近乎咄咄逼人的语气开始了对朱德的批判。

"朱德同志总以为自己功劳很大,实际上只是名声大,功劳并不大。"这句话在会场上投下了一颗重磅炸弹。在场的人们面面相觑,没人预料到林彪会在这样的场合公然向朱德发难。

林彪的批判并未停止,他接着指出朱德从未真正担任过总司令一职。他声称红军的总司令一直都是毛主席,朱德只是挂了个虚名。

批判的内容逐渐升级,林彪开始列举朱德在军事指挥上的"失误"。他说朱德不懂打仗,多亏了毛主席在后面收拾残局。

这番言论让在场的老同志们都感到不可思议。朱德作为开国元帅之首,资历比林彪大整整二十一岁,向来受到革命同志们的尊重。

林彪的批判还在继续,他开始给朱德扣上政治帽子。"野心很大,想当领袖"这样的词语开始出现在他的发言中。

批判的措辞越来越严厉,林彪甚至用"黑司令"、"军阀"这样的字眼来形容朱德。这些词在当时的政治环境下都带着致命的危险。

会场的气氛越发凝重,这已经不是简单的批评,而是带有明显的政治倾向性的批斗。在文革刚刚开始的特殊时期,这样的批判往往意味着灾难性的后果。

林彪的这番表现令人费解,他作为新任国防部长,地位刚刚有所上升。而在此之前,他因为拒绝出兵朝鲜还曾被冷遇多年。

这场批判持续了相当长的时间,林彪似乎要把积压多年的不满一次性发泄出来。他的言辞越来越偏离事实,对朱德的功绩进行全盘否定。

在场的人们都明白,这不仅仅是对一个人军事才能的质疑,更是一场精心策划的政治打击。毕竟朱德的地位和威望在军中根深蒂固,想要动摇他的位置,就必须从根本上否定他的革命功绩。

会议室里的空气仿佛凝固了,所有人的目光都聚焦在这位年过八旬的老革命身上。他们在等待,等待这位"红军之父"如何应对这场突如其来的政治风暴。

批判仍在继续,林彪似乎打定主意要在这次会议上彻底打垮朱德的威望。而朱德始终保持着沉默,他的表情没有丝毫波动。

临危不惧 智慧应对

面对林彪长达数小时的批判,朱德始终保持着令人敬佩的沉着。在林彪暂时停下来喘口气的间隙,朱德缓缓抬起头,目光平和地看着与会的同志们。

"那就请你批评好了。"朱德的声音依然平稳有力,这简短的一句话传递出一种超然的气度。这位经历过无数战争考验的老革命家,用最朴实的语言化解了这场政治风暴。

会场上的人们都被朱德的反应震住了。在那个特殊的年代,面对批判通常只有两种选择:要么激烈反驳,要么低头认错。

但朱德选择了第三条路,他既不亢不卑,也不卑躬屈膝。这种处事方式展现出一个革命家的胸襟和智慧。

在接下来的日子里,朱德依然按部就班地工作,丝毫没有因为这场批判而改变自己的生活节奏。每天清晨,他都会准时出现在中南海的办公室。

面对家人的担忧,朱德始终保持着乐观开朗的态度。他告诉家人:"革命军人就是要经得起考验,风浪越大,越要保持清醒。"

即便在批斗大会上,朱德也始终保持着一贯的镇定。当别人对他指指点点时,他就静静地站在那里,既不辩解,也不示弱。

这种态度让很多老同志看在眼里,记在心里。朱德展现出来的气度,恰恰印证了他作为一个革命领袖的格局和胸怀。

在那段艰难的日子里,朱德经常独自一人在院子里散步,偶尔停下来修剪花草。这些平凡的举动展现出他内心的从容。

朱德的这种处世态度也影响着身边的人。他的警卫员回忆说,老总在那段时期从未表现出任何的沮丧或愤怒。

面对一些人的落井下石,朱德也只是淡淡一笑。他说过一句让人印象深刻的话:"革命者的正确与否,历史自会证明。"

在一次家庭聚会上,有人提起林彪的批判,朱德却转移话题,开始讲起了井冈山时期的故事。他用实际行动告诉大家,不必为这些暂时的困难所困扰。

朱德的这种处事方式,在当时的政治环境下显得尤为可贵。他没有像某些人那样随波逐流,也没有因为压力而改变自己的立场。

这种坦然面对的态度,不仅化解了林彪的政治攻击,也为后人留下了宝贵的精神财富。朱德用自己的行动诠释了什么是真正的革命者气节。

这场风波过后,朱德在群众心目中的形象不降反升。人们从他的表现中看到了一个真正革命家的品格。

时光流转 历史公道

五年后的1971年,林彪叛逃事件震惊了全国。在外蒙古温都尔汗的沙漠上,载着林彪的三叉戟飞机坠毁,这位曾经不可一世的国防部长葬身火海。

朱德对这个消息并未表示任何看法,他只是默默地继续着自己的工作。在中央政治局的会议上,他依然保持着一贯的严谨态度,对国家大事发表自己的见解。

林彪事件之后,那些曾经附和批判朱德的人纷纷感到后怕。他们开始重新审视这位老革命家当年的表现,越发觉得朱德的处事方式高明。

1976年,朱德在北京逝世,享年90岁。他的追悼会上,无数老同志泪流满面,追忆着这位德高望重的元帅。

追悼会上,有人提起了1966年那场批判,感叹朱老总的气度。一位老战士说:"那时候我们都替老总担心,可老总却一点都不急。"

时过境迁,当年批判会上的很多细节被整理成文字资料,成为了研究这段历史的重要素材。历史学家们从中看到了两种不同的革命者形象。

林彪在文革中的表现,被历史学家们认定为典型的机会主义者。而朱德的表现,则被视为真正革命者的典范。

在军事史研究中,朱德的军事思想得到了充分肯定。他提出的很多战术理论,至今仍被军事院校作为重要教材。

部队的老干部们经常向年轻一代讲述朱德的故事。1966年那场批判会的经历,成为了他们最喜欢讲述的内容之一。

朱德的子女后来回忆说,父亲在生前从未对林彪的批判表示过任何不满。相反,他常说:"革命道路上什么风浪没见过。"

军事博物馆里,朱德的展厅占据着重要位置。他在井冈山时期的战术部署图,长征途中的重要决策,都得到了详细的展示。

2000年后,历史学者们对这段历史进行了更深入的研究。他们发现,朱德在那场批判中展现出的智慧,恰恰证明了他作为军事家的远见。

一些当年参加过批判会的人开始撰写回忆录,他们一致认为朱德的表现堪称完美。那句"那就请你批评好了",被认为是化解政治风暴的典范。

如今,朱德的故事已经成为党史教育的重要内容。他在特殊历史时期展现出来的气度和智慧,被后人视为宝贵的精神财富。

历史最终给出了公正的评判:朱德是一位真正的革命家,而林彪的所作所为只能被钉在历史的耻辱柱上。正如朱德生前所说,历史会给一切以答案。