书法,恰似中华民族传统文化的悠悠长歌,历经千年时光流转,承载着深厚人文底蕴与独特审美意趣。回溯历史,苏轼因“乌台诗案”被贬黄州期间,于赤壁之下泛舟,触景生情,挥笔写下《前赤壁赋》与《后赤壁赋》。这两篇雄文,以洒脱笔触探讨宇宙与人生哲理,将文学性与思想性精妙融合,成为千古传唱的经典。其文字优美,意境宛如浩渺星空般空灵,为后世开启了无尽解读的大门。

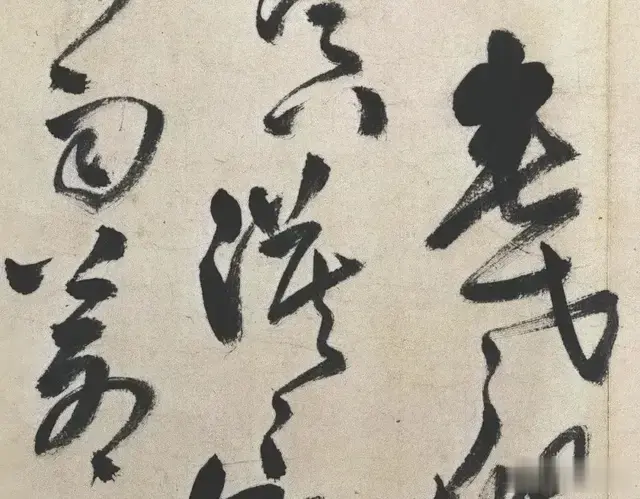

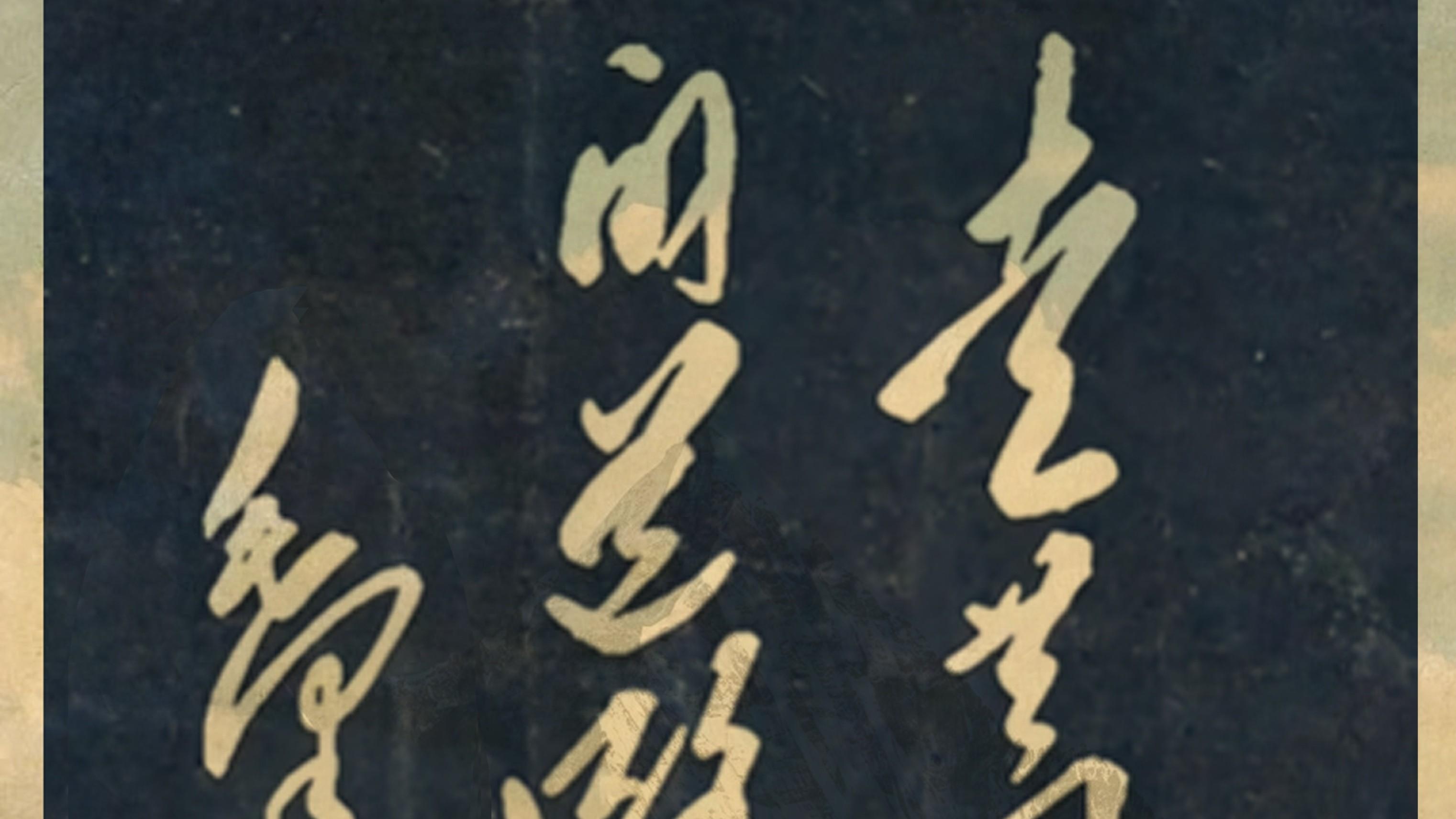

数百年后的明代,文徵明晚年挥就的行书《赤壁赋》,堪称书法史上一座巍峨丰碑。彼时,89岁高龄的文徵明已至艺术生涯的巅峰,心境也趋于极致的淡泊从容。在生命的余晖中,他以炉火纯青的技法,饱蘸深情,一气呵成这幅临终绝唱。其笔下的《赤壁赋》,笔力内敛含蓄,墨韵如潺潺溪流般自然流转。看似随意挥毫,实则每一笔画都蕴含着一生对书法艺术的执着坚守与深刻沉淀。作为书法爱好者,我怀揣着对经典的敬畏与热爱,渴望从临摹中探寻其用笔的精妙之处,触碰那段遥远却又炽热的历史温度。

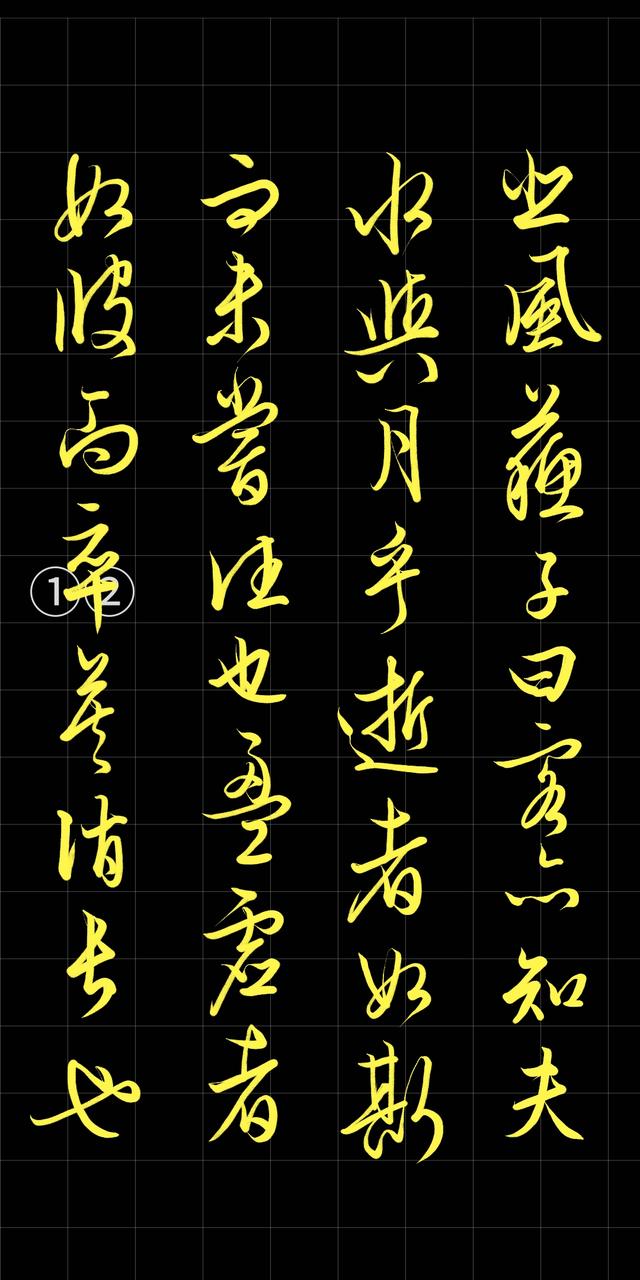

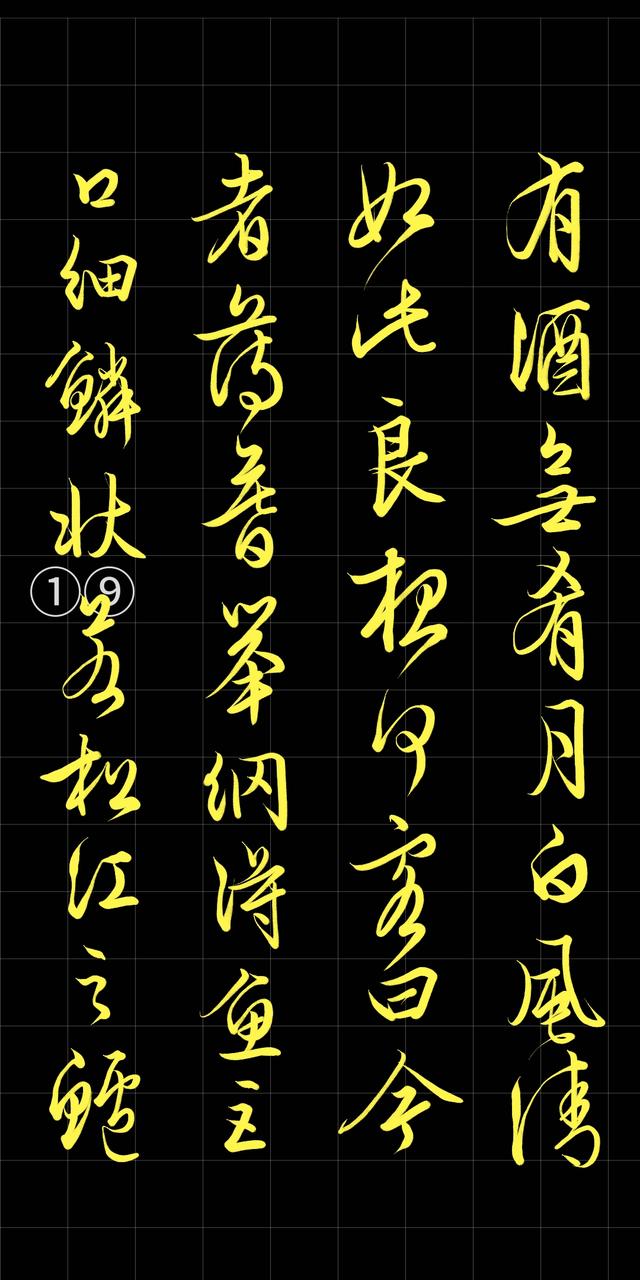

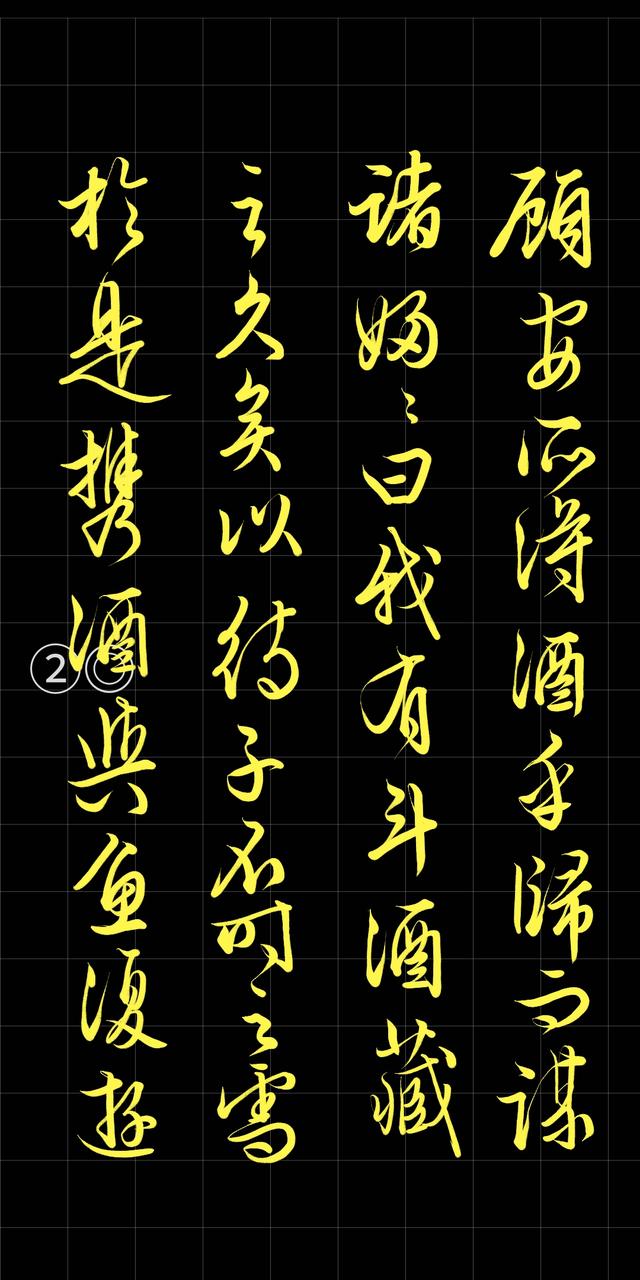

以三星Galaxy S22 Ultra的S Pen,尝试临摹这传世佳作,会是怎样一场奇妙的艺术之旅?

书法的精髓,尽在笔法之中。这绝非一朝一夕能够参透,也无法仅凭欣赏去领悟。唯有日复一日、年复一年地潜心练习,在一笔一划间,将对笔法的理解深深烙印进肌肉记忆,使其成为身体的本能反应。临摹文徵明《赤壁赋》时,我沉浸其中,反复揣摩他起笔的沉稳、行笔的流畅以及收笔的自然,每一个细微动作,都像是与古人进行一场跨越时空的对话,从中领悟他对笔墨节奏的精准把控。也正是在这个过程中,我逐渐明白,书法技艺的精进,离不开扎实的练习和对细节的敏锐捕捉。

三星S22 Ultra的S Pen,为临摹体验带来了全新的维度。它凭借超高的灵敏度和精准的压感,让我在屏幕上也能真切感受到毛笔书写时的独特韵味。书写时,只需轻轻调整笔压,便能完美模拟出毛笔书写时线条的粗细变化,将文徵明笔下的苍劲有力与灵动飘逸展现得淋漓尽致。这种科技与传统的巧妙融合,彻底打破了书写的边界,让古老的书法艺术在现代数字设备上重焕生机。

回顾自己近五年的手机临帖历程,我深刻体会到,尽管书写工具从传统的纸笔变成了电子设备,但书法的核心内涵从未改变。无论是毛笔在宣纸上摩挲留下的痕迹,还是S Pen在屏幕上滑动划过的线条,都需要我们用心去感受笔锋的走向,去理解汉字结构的平衡之美,去捕捉作品中流动的气韵。这种对书写的专注与执着,使我在手机临帖过程中同样获得了控笔能力的锻炼,对书法的理解也愈发深入透彻。当我重新拿起毛笔时,惊喜地发现,两者之间并无明显的隔阂,这让我深深领悟到,书法的本质,在于书写者心与手的高度默契配合,而无关乎工具的外在形式。

临摹《赤壁赋》的过程,不仅仅是对书法技法的锤炼,更是一次深入灵魂的洗礼。在一笔一划的书写中,我仿佛穿越时空,亲眼目睹文徵明在案前挥毫泼墨的身影,真切感受到他书写时的心境。他的字,看似质朴无华,实则蕴含着深厚的功力与人生智慧。字与字之间的呼应连贯,行与行之间的顾盼生情,让我领略到书法章法布局的精妙绝伦。原来,一幅优秀的书法作品,不仅要有单个字的形态之美,更要有整体布局的和谐统一,这正是古人留给我们的宝贵美学启示。 古人云:“临渊羡鱼,不如退而结网。”在书法的广阔世界里,欣赏固然能让我们领略到其魅力,但只有亲身动手实践,才能真正触摸到书法艺术的灵魂。通过这次用S Pen临摹《赤壁赋》,我不仅在书法技艺上取得了进步,更对书法艺术的博大精深有了更为深刻的感悟。科技的飞速发展,为我们传承经典文化提供了更多新颖的方式与可能,而书法的独特魅力,也必将在这不断的探索与实践中,代代相传,绵延不绝。

如果你也热爱书法,不妨拿起手中的笔,无论是传统的毛笔,还是现代的电子笔,去临摹、去感受。也许就在那一笔一划之间,你便能发现属于自己的一方艺术天地,领略到书法那无尽的迷人魅力。