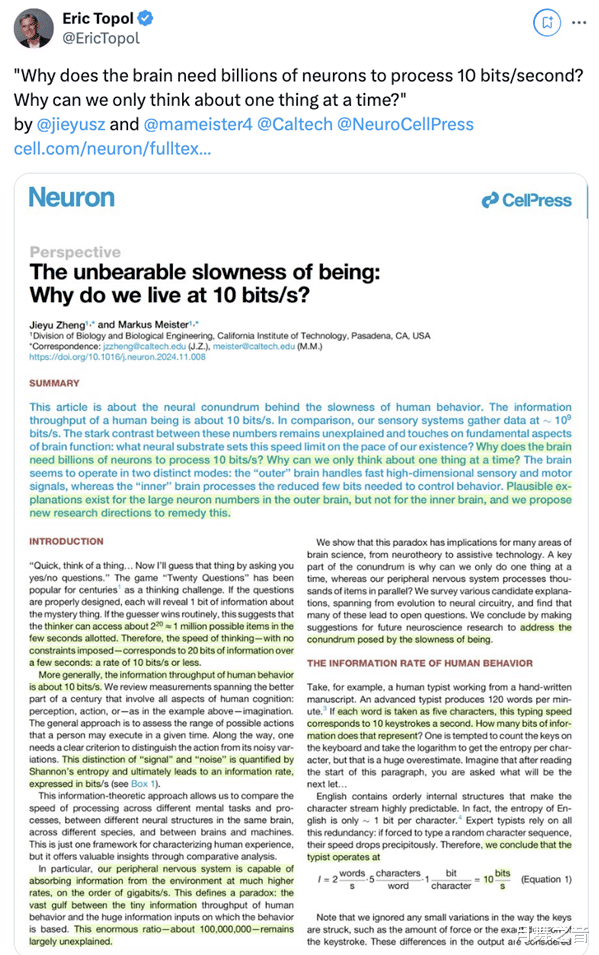

在科技日新月异的今天,一项来自加州理工学院神经科学顶刊Neuron的研究引发了广泛讨论。这项研究揭示了一个令人深思的结论:即使人类24小时不间断地学习且不遗忘,一生所能积累的知识储量也仅仅相当于4GB的数据量。这一发现不仅挑战了我们对人类认知能力的传统认知,还引发了对未来人工智能与人类关系的新一轮思考。

研究的核心在于对人类信息处理速度的评估。科学家们通过一系列日常活动的评估,如打字、演讲、拧魔方等,初步得出人类大脑处理信息的速度约为每秒10比特(bits/s)。这一速度看似不起眼,但与人类感官系统以每秒10亿比特的速度收集数据的能力相比,却显得相形见绌。这种巨大的差距,正是导致人类知识储量受限的关键因素。

为了更直观地理解这一结论,我们可以将其与大语言模型进行对比。大语言模型的每个参数就能存储2比特的知识,一个拥有70亿参数的模型就能存储高达140亿比特的知识。这意味着,即使是最先进的人类大脑,在处理信息的速度和知识储量上也无法与这些人工智能模型相提并论。

然而,这一结论并非意味着人类认知能力的终结。相反,它为我们提供了一个重新审视人类认知机制的机会。研究指出,人类大脑在处理信息时采用的是串行方式,即一次只能处理一个任务。这种限制源于中枢神经系统在处理信息时的“心理不应期”效应,以及早期神经系统功能演化过程中形成的“一次处理一个任务”的认知架构。

这种串行处理方式虽然限制了人类同时处理多个任务和快速处理信息的能力,但也为人类认知的灵活性和深度提供了可能。人类大脑需要频繁切换任务,并整合不同神经回路之间的信息,这种复杂性是任何人工智能模型目前都无法比拟的。

此外,研究还提出了对人类未来与人工智能关系的思考。随着算力的不断提升,机器在各类任务中的表现超越人类只是时间问题。然而,这并不意味着人类将被完全取代。相反,人工智能和人类将共同进化,形成一种新的共生关系。在这种关系中,人工智能将承担更多繁琐、重复性的工作,而人类则将专注于需要创造力、想象力和情感投入的任务。

同时,研究也对马斯克的脑机接口系统提出了质疑。尽管马斯克希望通过高带宽接口直接连接人脑和计算机,从而突破人类认知的限制,但研究认为这一想法过于理想化。人类信息处理速度的限制源于大脑基本结构,一般无法通过外部设备来突破。因此,脑机接口的关键并不在于突破信息速率限制,而是以另一种方式提供和解码患者所需信息。

这项研究不仅为我们揭示了人类认知的局限性,也为我们提供了一个重新审视人类与人工智能关系的视角。在未来的科技发展中,我们需要更加关注人类自身的优势和价值,以及如何在与人工智能的共生关系中发挥这些优势。只有这样,我们才能在科技浪潮中保持人类的独特性和创造力,共同创造一个更加美好的未来。

当然,对于这项研究也存在一些质疑和争议。例如,关于人类信息处理速度的评估方法、大脑信息吞吐量的量化标准以及人工智能与人类认知的本质差异等问题都需要进一步深入研究和探讨。但无论如何,这项研究已经为我们打开了一扇探索人类认知奥秘的新窗口,激发了我们对未来科技发展的无限遐想。