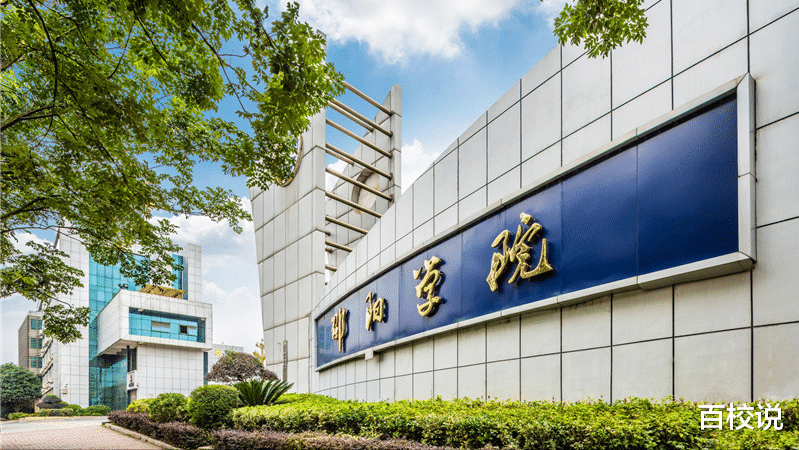

最近,湖南省教育厅的一纸公示让邵阳学院和怀化学院成了舆论焦点。两所高校打算分别更名为“湖南理工科技学院”和“湖南民族学院”。新名称刚一公布,就被网友吐槽“像野鸡大学”。邵阳学院尤是如此。一年前,其刚因“1800万引进23名菲律宾博士”之事被骂上热搜。如今,又因改名争议遭受质疑:“这到底是增强实力,还是换汤不换药地自欺欺人?”

高校改名,看似简单,实则暗藏玄机。按照教育部的规定,高校若要从“学院”升格为“大学”,就务必满足师生规模、学科数量、科研成果等硬性指标。邵阳学院和怀化学院虽未达标,但改名成了“曲线救国”的手段:通过冠以“湖南”省级前缀,试图突破地域限制,吸引更多生源和资源。

但问题随之而来。邵阳学院的优势学科为医学和师范,与“理工科技”联系甚少;怀化学院以人文教育为主,却欲更名为“民族学院”,可该校少数民族专业屈指可数。网友犀利评价:“这就像给包子铺挂上‘国际海鲜大酒楼’的招牌,菜还是那个菜!”

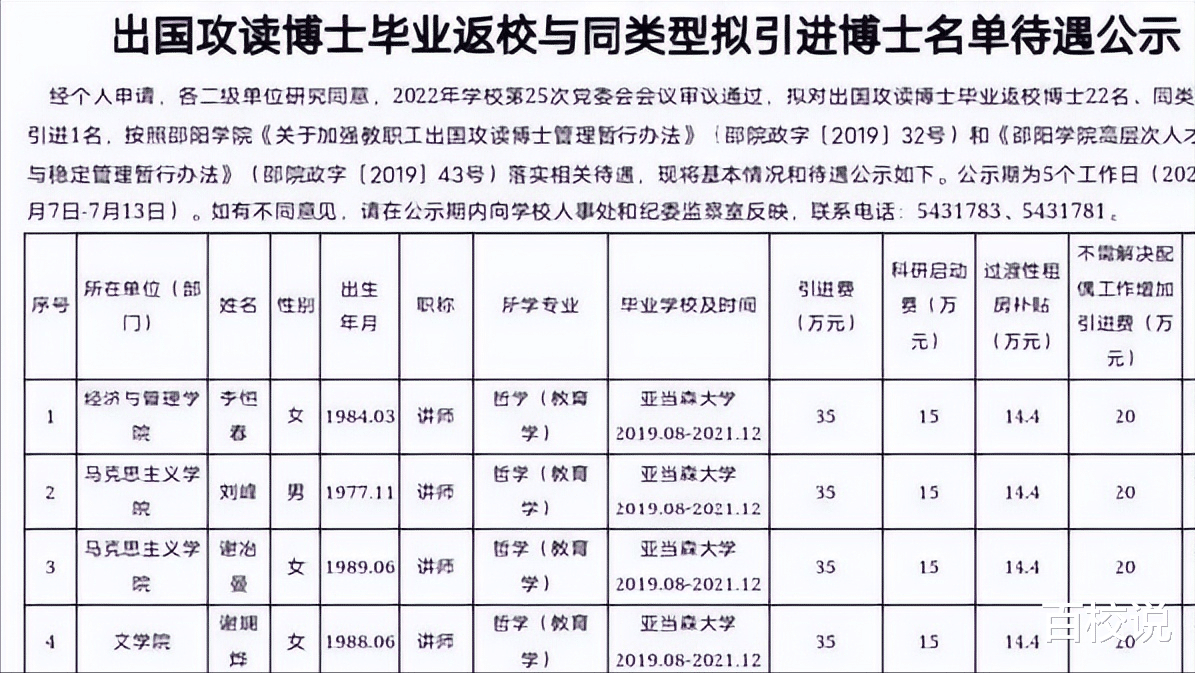

邵阳学院这次改名之所以引发群嘲,还因去年一场“学术丑闻”。2022年,该校被曝光耗费近2000万元,选派23名教师前往菲律宾亚当森大学攻读教育学博士学位。这些博士仅用2年就“速成毕业”,且专业与任职的理工科岗位严重脱节,被网友戏称为“水博”。

更为讽刺的是,亚当森大学早在2021年就被教育部列入“加强审查名单”,其文凭的含金量备受质疑。校方却辩解:“国内博士难招,这是无奈之举!” 这场闹剧暴露了部分高校“重名号轻质量”的扭曲心态——与其踏实搞科研,不如砸钱刷数据。

高校改名之际,网友吐槽金句迭出,如“湖南理工科技学院?”这寥寥数字,虽简短却满含调侃之意,折射出大众对高校改名现象的独特态度。我还以为是民办三本!”“建议改叫‘宇宙超级大学’,一步到位!”“名字越改越浮夸,不如把钱花在实验室里。”

教育学者熊丙奇一针见血地指出:“国内高校热衷于更名,这在本质上乃是功利化办学的一种体现。”与其折腾校名,不如深耕特色学科。” 数据显示,近十年全国超200所高校更名,但真正实现“逆袭”的寥寥无几。

争议背后,折射出非省会高校的艰难处境。邵阳学院坐落地级市,科研经费、人才吸引力远不如长沙的“双一流”高校。为了争夺资源,学校不得不通过改名、刷博士比例等方式“镀金”,甚至被调侃为“高校版求生游戏”。

但这种“权宜之计”真的有效吗?2024年,邵阳学院于基层应用型人才培养方面成绩斐然,像有55%的毕业生扎根湖南基层。然而,其学术竞争力依旧在全国350名左右徘徊。若只靠改名和注水数据,恐怕难逃“虚假繁荣”的结局。

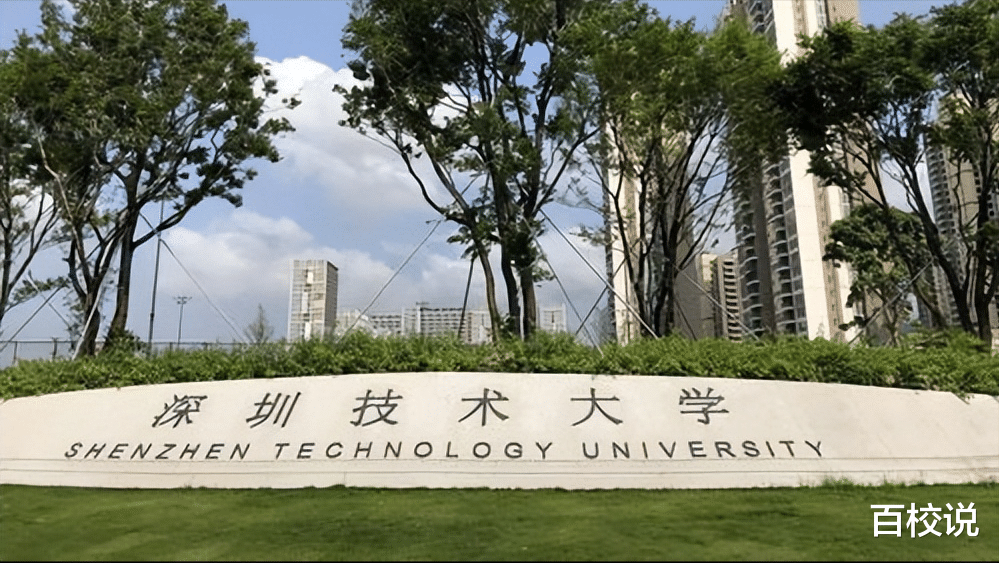

高校发展没有捷径。邵阳学院若真想“去野鸡化”,不妨学学深圳技术大学——不盲目追求综合化,专注培养智能制造、新能源等产业急需人才,反而跻身新兴高校黑马。与其砸钱买文凭、改校名,不如把资源投向校企合作、产学研创新,让“地方院校”也能长出“硬核实力”。毕竟,名字再响亮,也比不上毕业生的一句:“我们学校虽然不出名,但教的东西真管用!”

高校改名本无可厚非,但若只为“面子”丢了“里子”,甚至用注水数据糊弄公众,这样的“升级”不过是皇帝的新衣。教育需要沉淀,高校的尊严靠的不是名字里的“省字号”,而是一代代学子用实力挣来的口碑。