"这婚离得比结婚还贵!"2024 年北京西城区这场轰动全国的彩礼返还官司,像一枚投入婚姻市场的深水炸弹,炸出了当代年轻人对 "爱情定价权" 的集体焦虑。这场持续一年半的婚姻拉锯战,最终以女方返还 6 万元彩礼收场,看似尘埃落定的判决背后,却折射出传统婚俗与现代法治的激烈碰撞。

资料图来自网络

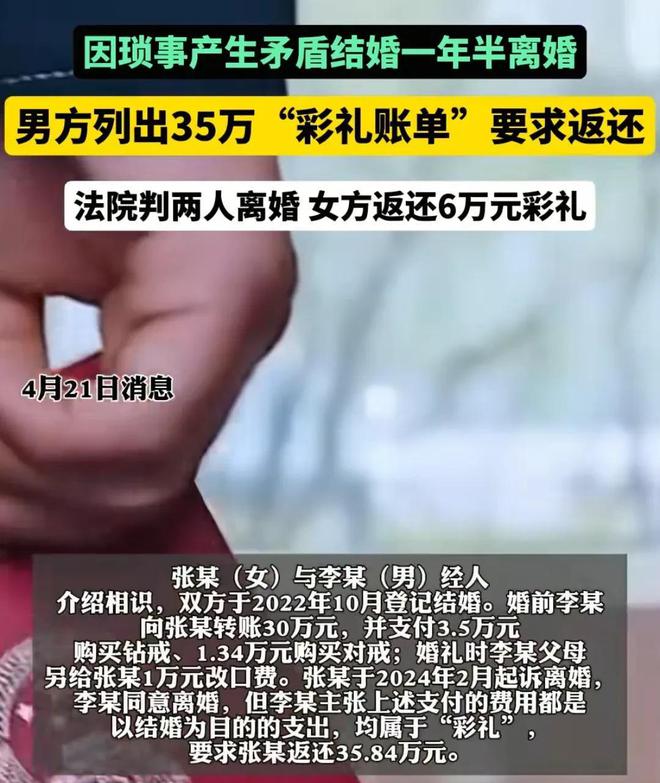

彩礼清单上的婚姻账本2022 年秋天,张某和李某在亲友的见证下步入婚姻殿堂。这场看似普通的婚礼背后,暗藏着一张令人咋舌的彩礼清单:30 万元转账、3.5 万元钻戒、1.34 万元对戒,再加上 1 万元改口费,总计 35.84 万元的 "爱情成本"。这些数字像一道道枷锁,将两个年轻人的婚姻牢牢锁在金钱的天平上。

婚后的生活并不如想象中甜蜜。柴米油盐的摩擦逐渐消磨了最初的激情,当张某在 2024 年 2 月提起离婚诉讼时,这场婚姻已经变成了一场 "财产保卫战"。李某在法庭上振振有词:"我家为这场婚礼掏空了积蓄,现在人财两空,必须给个说法!" 而张某则委屈地表示:"这些钱都是他自愿给的,怎么能算彩礼?"

法院的判决给出了明确答案:30 万元转账、钻戒和对戒被认定为彩礼,改口费则作为长辈的祝福无需返还。最终,张某需返还 6 万元彩礼,这场婚姻的 "净亏损" 高达 29.84 万元。这个数字像一把利刃,刺痛了无数正在经历或即将步入婚姻的年轻人。

资料图来自网络

彩礼背后的博弈与算计这场官司背后,是当代婚姻市场的残酷现实。根据 2025 年全国彩礼排行榜显示,江西、福建等地的彩礼金额早已突破 30 万元,部分地区甚至出现 "彩礼贷" 和 "打欠条" 的畸形现象。这些数字背后,是农村地区适婚男性数量远超女性的性别失衡,是 "养儿防老" 观念催生的经济补偿心理,更是攀比风气下扭曲的面子工程。

在江西乐平市,当地政府曾记录过一个令人唏嘘的案例:一对青年原本约定 80 万元彩礼,经村干部调解后女方主动退还大部分,最终以 "零彩礼" 喜结连理。这样的 "清流" 在高价彩礼的浪潮中显得尤为珍贵,却也暴露出传统婚俗改革的艰难。当彩礼从 "千里挑一" 的美好寓意变成 "万紫千红一片绿" 的金钱游戏,婚姻的本质正在被异化。

法律在这场博弈中扮演着重要角色。2024 年实施的《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》明确,法院在判决时会综合考虑共同生活时间、彩礼用途、双方过错等因素。在张某和李某的案件中,一年半的共同生活时间、部分彩礼用于家庭开支等细节,成为法官酌情减少返还金额的关键依据。

资料图来自网络

婚姻的 "去物质化" 突围这场彩礼官司的判决,像一面镜子映照出当代婚姻的困境。当 35 万彩礼账单摆在面前,我们不得不思考:婚姻的价值究竟该如何衡量?

在福建宁化,一场离婚调解给出了温暖的答案。男方付某在调解现场收回 14 万元彩礼和首饰,双方和平分手。这场没有硝烟的 "战争" 背后,是法官对《民法典》第 1042 条 "禁止借婚姻索取财物" 的精准适用,更是对婚姻本质的深刻理解。

更令人欣慰的是,越来越多年轻人开始用行动抵制高价彩礼。在江西景德镇,程清、万芙蓉等 "零彩礼" 新娘成为新时代婚俗的标杆;在重庆,"红岩嫁校" 通过公益课堂传递正确的婚姻观。这些星星之火,正在点燃婚姻去物质化的希望之光。

这场 35 万彩礼的官司,最终以 6 万元返还画上句号。它不是终点,而是一个新的起点。当法律为婚姻划定底线,当社会舆论开始反思高价彩礼的危害,我们有理由相信:婚姻的本质终将回归爱情,彩礼的意义终将归于祝福。毕竟,真正的幸福从来不是银行账户上的数字,而是两颗心相遇时的温暖共鸣。