【前言】

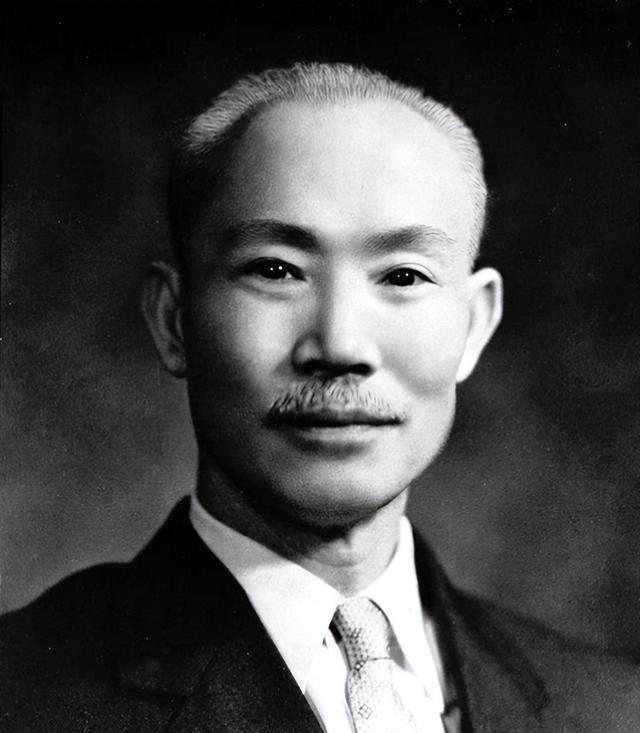

黄埔出名的将领胡琏,在老年时仍然坚持写作,写了很多讲战争历史的书。不过,在他写的那么多传记里头,提到粟裕的地方却非常少。

胡琏是国民党里的高级军官,粟裕则是解放军里的出类拔萃的将领。俩人都因抗日战功赫赫而出名,还在战场上正面交锋过。

特别是胡琏到了晚年,写了好多书,但他对粟裕却几乎没提过,这真的很奇怪。现在,咱们就回到过去,好好看看胡琏和粟裕之间,到底是互相欣赏呢,还是有深仇大恨?

【黄埔名将】

1907年,胡琏在陕西华县呱呱坠地。他小时候,刚好碰上我国开始搞新式教育,这给了他进学堂念书的机遇。

胡琏天生脑子灵光,还特别爱学习,在老家上学时,成绩好得没人能比得上。他爸妈都是种地的农民,家里有个大哥哥,还有个小妹妹。

但家里有了个上学的娃,全家人出门都觉得倍儿有面子。所以就算那时候家里日子过得紧巴巴的,全家人也是咬紧牙关,省着点儿花,就为了让胡琏能一直上学。

小学念完后,胡琏的老师劝他接着往上读书,还说胡琏以后肯定大有作为。

但是,胡琏之前上学已经把胡家的钱都花光了,现在要是再让他去读书,胡家真的是没那个能力了。

胡琏心里明白家里日子过得不容易,其实胡琏的父母一直盼着他能去做老师。在那个年代,能在村里当个老师,已经算是相当有面子的事情了。

但那时候社会不太平,胡琏年轻气盛,心里憋着一股劲儿,想要大展宏图。既然科举考试这条路走不通了,他就琢磨着通过参军来寻找新的出头机会。

那时候,咱们国家好多地方都在打仗,社会乱得很。在这样一个环境里,要是去当兵,那可真就是冒着天大的风险。

胡家爸妈担心胡琏会出啥意外,就借着让他安稳成家的由头,擅自给他找了门亲事,娶了个媳妇儿。

胡琏一开始在军阀队伍里头干的是文书的活儿,参军没多久,大概半年吧,他就考上了黄埔军校。在那儿,他接受了更全面、更专业的军事训练和学习。

那时候,胡琏遇到了他的第二任老婆曾广瑜。曾广瑜的老爸是江西有名的大米生意人,家里挺有钱。曾广瑜呢,长得漂亮,性格温柔,还读过书。这么一来二去的,两个人很快就喜欢上了对方,感情特别好。

那时候,自由恋爱挺火的。胡琏在乡下的老婆,其实是爸妈给他包办娶的。后来胡琏碰上了曾广瑜,他就给家里写了封信,说跟乡下的老婆这婚姻是到头了。

胡琏娶了曾广瑜后,曾广瑜家里的条件和路子确实给胡琏的工作帮了大忙。

后来,胡琏能在国民党众多军官里崭露头角,不光是因为他自个儿本事过硬,还多亏了曾家的鼎力相助。

说起来也是后来的事情了,胡琏刚和曾广瑜成家那会儿,他还只是个刚毕业就撞上失业潮,挺落魄的小伙子。

在黄埔军校那会儿,胡琏参与了东征和北伐的战斗。虽说他在部队里挺出彩的,可那时候,部队里高手如云,能人一大堆。

胡琏呢,他是黄埔军校第四期的学生。在他之前,已经出了三期特别棒的学长了。所以轮到胡琏那会儿,国民党军队里对军官的需求,基本上快满了。

胡琏这种既没强大后台也没耀眼军功的新兵,想要往上爬那是相当不容易。他待过的那个部队,曾经还被解散过。经过好一番折腾,他才好不容易在国民党军队里混上了个连长当当。

后来碰上了陈诚,我就跟着他一起参与了国民党对我军苏区的多次进攻,靠着自己的战功,总算是在军队里有了立足之地。

【常胜将军的终结者——粟裕】

抗战那会儿,国民党在正面跟日本人干架,虽说没能挡住日本人大规模进攻,但也确实让日军吃了不少亏,损失惨重。

在抗战历史里,有张自忠和李宗仁指挥的台儿庄大战,孙连仲负责的喜峰口战斗,还有张治中和杜聿明一同打的淞沪会战。

这些战斗都是抗日战争里头的关键一环,给后面战略上的僵持阶段铺好了路。

胡琏在淞沪会战、长沙会战这些大战里打得相当漂亮,特别是在石牌要塞那一仗,把日军打得伤亡惨重,保证了鄂西会战咱们能赢。就因为这样,蒋介石特别看重他。

投靠蒋介石成为他的心腹后,胡琏的军事之路就像猛虎添翼,迅速崛起,在国民政府控制中国大陆晚期,他变成了响当当的军事大将。

在抗日战争那会儿,胡琏和粟裕各自带着不同的队伍打仗,两个人并没有直接碰上过。一直到了解放战争,胡琏和粟裕这才算是真正地对上了,成了面对面的敌人。

听说胡琏和粟裕的部队有过至少四次硬碰硬的战斗,每次对上,胡琏的部队都挺能扛,拼死抵抗,可最后还是被打得损失惨重。

尽管胡琏多次碰到棘手情况,但他靠着高超的军事本领和手下部队的勇猛,最后都奇迹般地脱险了。

他从“常胜将军”的称号变成了“最幸运的国军上将”,这到底是开玩笑呢,还是挖苦,那就得看个人怎么想了,各有各的看法!

胡琏到了晚年,动手写了几本讲打仗的书,里面提到粟裕的地方不多。不过,有可靠消息透露,当胡琏回想自己这一辈子的军事经历时,他感慨地说过:“跟粟裕比起来,我那点成绩真不算什么。”

“土木派”是国民党军队里的一个军事团体,头头儿是陈诚。在国民党军里,胡琏是跟着陈诚的土木派混的。“土木派”这个名字,是从陈诚在国民党军队里干的那些活儿来的。

胡琏是陈诚特别信任且能帮上大忙的手下,靠着陈诚的扶持,他一步步升为了国民党军队里的高层领导。

“一粟”嘛,说的就是粟裕。到了解放战争那会儿,“土木系”的11师和18军在淮海战役里被我军打得挺惨,之后他们就大伤元气了。

总的来说,胡琏到了晚年不怎么提粟裕,其实就是因为心里有点“怵”他。

1949年的时候,胡琏被点将去当金门防卫司令,他得扛起守护金门的大旗。

金门战役那会儿,他带着国民党军队,好几次挡住了中国人民解放军的猛烈攻打,因此在国民党防守台湾时,他成了个关键人物。

后来,胡琏跟着蒋介石一起离开大陆,到了台湾,他还是在国民党军队里挑大梁,担任着很重要的军事工作。

1950年头几年,胡琏有段时间当过“国防部”的次长,但没多久,他就一直做着“陆军总司令部”的副司令,主管台湾陆军的各种事务。

【结语】

1969年,胡琏告别了军旅生涯,之后他就很少在大众面前露面了,虽然不再参与政治和军事方面的事务。

不过,由于他在国民党军队里所占的历史位置,再加上对金门战役的付出,让他在台湾历史上留下了浓墨重彩的一笔。

听说胡琏在快不行的时候画了一幅老家的画,虽然画的啥细节说法不一样,但这件事在讲胡琏一生的事儿里头,确实是提到了的。

这幅画描绘的是胡琏的家乡,大家都说,这就是他心里对老家美景的真实感受。画里透出的,是胡琏上了年纪后对家乡的深深思念。同时,也看出他特别希望台湾能回到祖国的怀抱,这是他一直以来的心愿。

非战斗智慧:粟裕与陈毅的合作故事(第十一章) 少华 讲述粟裕和陈毅,两位军事奇才,他们的合作不仅仅是战场上的默契,更是思想碰撞的火花。这次,咱们聊聊他们的非战斗智慧。粟裕,以战术灵活著称,他的战略眼光独到,总能找到敌人的软肋。而陈毅,则是个文武双全的人物,他不仅善于指挥战斗,更有着深厚的文化底蕴。在他们的合作中,粟裕的实战经验和陈毅的理论素养完美结合。他们不仅研究战争,更探讨战争背后的哲学与人文科学。粟裕会从实战中提炼出智慧,而陈毅则能用理论去解读这些智慧,让它们在更高的层面上发光发热。在社会科学领域,他们也颇有建树。他们深知,战争不仅仅是军事上的较量,更是政治、经济、文化等多方面的博弈。因此,他们在制定战略时,总是综合考虑各种因素,确保决策的科学性和全面性。粟裕和陈毅的合作,就像是一场精彩的对话。粟裕用实战经验提出问题,陈毅则用理论知识给出解答。这样的对话,不仅丰富了他们的军事思想,更为后人留下了宝贵的智慧财富。这就是粟裕与陈毅的非战斗智慧,他们的故事,值得我们细细品味。