通常情况下,动物界的雄性动物常常以更引人注目的外表为傲,而雌性相对而言则显得低调许多。

例如,雄性孔雀展开的尾屏,绚烂夺目,如同华贵的锦缎;雄性公鸡的头部装饰着鲜艳的鸡冠,异常醒目;雄狮威风凛凛,鬃毛浓密,彰显力量;雄鹿的角形奇特,显得极为壮观。这些动物雄性的独特特征,让他们在群体中脱颖而出,有的英气逼人,有的色彩斑斓。

反观雌性动物,它们的毛色通常偏黯淡,外表也较为普通,在吸引力方面相较于雄性配偶显得逊色许多,看起来黯淡无光、平平无奇。

然而,在我们人类的世界中,情况却大相径庭。如果撇开文化观念和性别偏见,男性同样有着各自的魅力,并对自己的形象颇为重视。

从充满神秘色彩的“忧郁眼神”,到颇具个性的“零星胡须”,再到令人叹为观止的“精湛刀工”,还有古人用以描述男子俊俏的“颜如宋玉、貌比潘安”,所有这些都彰显了男性特有的风采。

在日常生活中,男性也会对发型、胡须、肌肉线条、衣着风格以及随身用品进行精心选择,他们用自己的方式散发魅力,与那些动物雄性为吸引雌性而展示自己并无本质不同。

然而,我们不能忽视这个观点未能触及的人类的独特性——为何在人类中,女性在美貌上超越了男性?无可争辩的是,与男性相比,女性的面容和身材通常更加柔和,而且她们更倾向于通过各种方法来提升和优化自身的这些特点。哪怕是保守地讲,女性在人类中并不像其他动物的雌性那样在外形上处于明显的劣势。

这种现象并非源于个人主观的偏见。

事实上,许多女性自己也认可女性整体上比男性更加美丽,并且更加追求美。这种差异在男女的择偶标准上表现得尤为明显。一项研究涵盖了37种不同文化,结果显示在择偶过程中,男性比女性更注重外貌,将美貌视作重要的择偶条件;而女性则对伴侣的外貌评价相对较低,认为它并非必不可少。

此外,在如今的消费市场中,女性在追求美的方面上的消费远远超过了男性。无论是服装、美发、化妆品,还是美甲、整形等行业,女性消费者所占的比例都明显较高,这清楚地表明了女性对美的追求更为强烈。

那么,问题来了:为何在人类社会中,雌性比雄性更美丽、更追求美呢?

我们可以这样概括:在动物世界中,雄性动物更美是常态,其背后的道理相对容易理解;而人类女性更美的现象属于特例,需要深入研究。

对于动物界的常规现象,雄性动物之所以更为美丽,可以用亲代投资理论来解释。该理论指出,在繁殖过程中,投资较多于下一代的一方扮演选择者,而投资较少的一方成为被选择者。选择者在挑选配偶时更为审慎、苛刻,而被选择者则需通过同性竞争来取得配偶。

在多数哺乳动物中,雌性的繁殖责任和付出更大。雌性的配子(卵子)数量稀少,富含营养,对胚胎的成长至关重要;而雄性的配子(精子)数量庞大,但营养成分较少。另外,雌性在孕育及抚养后代的过程中,要历经怀孕、分娩和长期哺乳等多个阶段,耗费了大量时间和精力。相比之下,多数雄性动物在交配完成后便离开,很少参与后代的养育,更像一个“精子提供者”。

在这样的繁殖模式下,雌性成为选择者,因为掌握了有限的繁殖资源,所以对雄性的基因质量有极高的要求。

为了赢得雌性的青睐,雄性间展开激烈竞争,通过展示力量、特有的求偶行为等方式,而拥有美丽外观亦成为一种关键的求偶策略。例如,雄孔雀展示绚丽的尾巴,雄鸡通过打鸣和展示鸡冠来吸引雌性的注意力。从自然选择的角度看,雄性的美丽往往是优质基因的外在表现。

雄孔雀的尾巴、雄鸡的鸡冠等,通常是雄性激素分泌旺盛的结果,而雄性激素水平直接关系到雄性的生殖健康和后代的适应性,即便有时会以牺牲雄性的寿命为代价。

雌性在选择配偶时,可能并未意识到这些外在特征与优质基因之间的联系,可能仅仅是基于本能的喜好来选择。但自然选择会筛选出那些拥有更优质基因的雄性,使它们的后代能够更好地适应环境,从而实现物种的繁衍和进化。

而对于人类这种特例,亲代投资理论依然成立。人类女性在挑选配偶时同样比较挑剔,男性间也存在激烈的竞争。然而,人类的特别之处在于,为什么雌性会更加美丽,并且更追求美呢?要解答这个问题,我们需要探索人类的其他独有特性,并分析这些特殊现象背后的潜在联系。

在生物进化的漫长历程中,人类凭借卓越的智力水平脱颖而出,成为地球的主宰。这一优势的生理根基,便是远超其他物种的脑容量。

从南方古猿到智人,化石记录清晰地展现了人类脑容量持续攀升的轨迹,这不仅是人类进化的显著标志,更是我们理解自身发展的关键线索。

然而,脑容量的增大给人类繁衍带来了前所未有的挑战。直立行走赋予了人类独特的运动方式,但也使得女性骨盆变窄。

若胎儿在母体内发育至大脑成熟才分娩,难产将成为大概率事件,在医疗技术匮乏的远古时代,这就是高悬在女性头顶的达摩克利斯之剑,严重威胁着母亲和胎儿的生命安全。

这一困境导致人类幼儿在出生后的两年内,处于极度脆弱、完全依赖他人照顾的状态,如同羽翼未丰的雏鸟,无法独立应对生存的挑战。

此后,他们还需历经十余年的悉心养育,才能逐步掌握独立生存的技能。更为关键的是,人类高度发达的大脑使得生存能力的获取高度依赖于后天的文化学习。

从辨别可食用的果实,到掌握复杂的狩猎技巧、制作和使用工具,再到遵循部落的礼仪规范,每一项生存技能都需要长辈的言传身教。如此繁重的抚养与教育任务,绝非母亲一方能够独自承担。

试想,在远古恶劣的生存环境中,若男性在完成生育行为后便弃家而去,女性在孕期将面临食物短缺、行动不便等诸多困境,生存几率大幅降低。即便能够顺利分娩,独自抚养孩子至成年也几乎是不可能完成的任务。

即便在科技昌明的现代社会,单亲妈妈在育儿过程中依然面临重重困难,更何况在缺医少药、危机四伏的远古时代。缺乏父亲的支持与保护,孩子夭折的风险极高,人类的繁衍也将因此陷入绝境。因此,从保障人类幼儿健康成长的角度来看,父爱的参与是不可或缺的。

但在哺乳动物的世界里,父爱缺席是常态。绝大多数哺乳动物中,雄性在交配后便与雌性和幼崽脱离关系,将养育后代的重任完全交给雌性。那么,人类女性如何才能让男性在生育后依然留在身边,共同承担养育后代的责任呢?

答案就隐藏在人类独特的生理特征——隐性排卵期之中。

在自然界中,大多数哺乳动物的性行为具有极强的季节性和针对性。

雌性只有在排卵期才会释放出明显的信号,吸引雄性前来交配。例如,黑猩猩雌性在排卵期时,臀部会出现明显的肿胀和泛红,这种视觉信号如同无声的呼唤,明确地告知雄性自己的生育状态。

即使像长臂猿等部分灵长目动物,其发情期特征相对隐蔽,但雄性依然能够通过敏锐的嗅觉或其他微妙的线索感知雌性的排卵期,从而在有限的时间内完成交配行为。这种精准的生殖策略确保了能量的有效利用,提高了繁殖成功率。

然而,人类的性行为模式却截然不同。

人类的性欲和性行为不受季节和排卵期的严格限制,随时随地都有可能发生。但实际上,只有在女性排卵期进行性行为才有可能实现受孕,这意味着人类的大部分性行为并不直接指向生殖目的。这一现象看似是对时间和精力的浪费,实则蕴含着深刻的进化逻辑。

人类女性的排卵期极为隐蔽,既没有明显的生理特征,也难以通过自身感知。即使在科技发达的今天,准确判断排卵期仍需要借助专业的工具和复杂的计算方法,而对于生活在狩猎采集时代的人类祖先来说,排卵期更是充满了神秘色彩。生育,更多地依赖于本能和运气。

人类女性生理周期的复杂性进一步增加了判断排卵期的难度。每个人的生理周期不仅长短各异,而且还会受到环境、压力等多种因素的影响而发生波动。更为特殊的是,同一部落的女性之间还存在“周期共振”现象,这使得通过“算日子”来确定排卵期的方法几乎失去了可靠性。

为了更深入地理解隐性排卵期的进化意义,我们不妨采用反证法进行思考。假设人类女性像黑猩猩一样,在排卵期有明显的身体信号,那么男性配偶很可能会将性行为集中在这一短暂的时期内,一旦排卵期结束,女性身上似乎传递出“无需投入”的信号,男性便可能转身离开,去寻找下一个处于排卵期的异性。

这对于女性来说,这是一场灾难。如果此时女性已经怀孕,那么独自抚养孩子的艰难处境将使她和孩子的生存面临巨大威胁。

相反,当女性的排卵期变得不可察觉时,男性为了实现繁衍后代的目标,不得不与女伴保持长期的亲密关系,频繁进行性行为。因为无法准确判断排卵期,他们只能通过增加“尝试”的次数来提高受孕的可能性。

在这一过程中,夫妻之间逐渐建立起深厚的情感纽带,人类伴侣之间的关系也因此超越了其他动物短暂的“一夜激情”,演化为更为持久、稳定的爱情。

隐性排卵期的另一个重要作用,是激发了男性的性嫉妒和占有欲。在排卵期显性的物种中,雄性在雌性排卵期结束后便可以放心地离开,因为此时雌性不会受孕,不存在被其他雄性“戴绿帽子” 的风险。

但对于人类而言,由于排卵期的不确定性,“孩子的生父是谁”成为了一个悬而未决的问题。即使男性与妻子关系亲密,也无法完全排除妻子在自己离开期间与其他男性发生关系并受孕的可能性。对于男性来说,“戴绿帽子”意味着自己投入的父爱和资源可能被用于养育他人的后代,这是一种难以接受的损失。

为了避免这种情况的发生,人类男性逐渐演化出了强烈的性嫉妒和对女性的占有欲,他们选择时刻陪伴在妻子身边,确保自己是孩子的生父,从而放心地对孩子投入父爱。

关于隐性排卵期的进化起源,生物学家提出了“居家理论”,认为这是女性为了让男性留在家庭中、共同承担养育责任而演化出的一种策略。

此外,还有学者提出了其他观点,如隐性排卵期是早期人类女性为应对男性杀婴现象而发展出的自我保护机制;或是在人类群居环境中,偷情行为带来的演化优势促使了这一特征的形成;亦或是作为社会合作形成的必要条件之一而逐渐演化。尽管不同理论之间存在差异,但它们都承认,抚养人类幼儿对父爱的强烈需求,是隐性排卵期得以演化的重要背景。

值得注意的是,有学者推测人猿科(包括人类、黑猩猩和长臂猿等)的共同祖先原本具有明显的排卵期征兆。在人类的进化历程中,随着与其他人猿科动物的分化,逐渐演化出了隐性排卵期。虽然目前尚缺乏直接的化石证据来确定这一转变发生的具体阶段,但从人类头颅大小与排卵期征兆之间可能存在的关联来看,头颅相对较小的南方古猿可能仍然保留着显性排卵期。

随着人类进化到直立人阶段,脑容量的急剧增加使得自然选择更倾向于具有隐性排卵期的个体。有趣的是,正是在直立人阶段,人类社会的婚配方式也开始朝着一夫一妻制的方向演变,这或许并非巧合,而是与隐性排卵期的进化相互影响、协同发展的结果。

在人类社会,婚配方式以一夫一妻制为主,不过也存在少量男性多妻的现象。从生物学视角来看,人类男女在体格上呈现出二态性差异,这在一定程度上与婚配制度相关。

通常,雌雄体格差异微小、难分轩轾的物种,如企鹅和长臂猿,多采用一夫一妻制;而雌雄体格差异显著的物种,像大猩猩和象鼻海豹,往往实行多偶制。人类处于两者之间,男性平均体重要比女性重约15%,这既表明人类社会以一夫一妻制为主流,同时也说明部分男性部落首领可能拥有多个妻子。有意思的是,这种体格二态性还反映在两性平均寿命上,一般女性的平均寿命稍长于男性。

在现代社会,绝大多数文明通过设立重婚罪,让严格的一夫一妻制成了人类婚配的唯一选择。尽管现代人类男女在体格上仍保留着二态性差异,但据此合理推测,在人类祖先进化到智人阶段之前,人类社会经历了从多偶制向一夫一妻制的转变过程。

促使人类婚配制度向一夫一妻制演化的原因是多方面的,其中一个关键因素与人类隐性排卵期的演化一样,都和人类不断增大的脑容量有关。可以说,人类向一夫一妻制演化的过程,与向隐性排卵期发展的过程在时间上或许是同步的。人类发达的大脑使得幼儿抚养需要父亲的参与和投入,然而父爱的资源相对稀缺。

想象一下人类部落中的场景,有一位条件出众、魅力十足的男性,他高大、英俊且富有,部落里的所有女性都渴望嫁给他,哪怕做小老婆也愿意。假设这位男性心怀博爱,想照顾所有孩子,但现实是他难以承担养育众多孩子的重任。毕竟,人类幼儿的抚养成本极高,仅靠出色的打猎技能无法解决。

我们在古装剧中常看到古代王公贵族妻妾成群、儿孙满堂的情景,但要知道,这是农业革命和阶级分化后的产物。

在科学革命前,由于医学水平有限,约三分之一的幼儿活不到成年,即便王公贵族家庭也不例外。而在更久远的狩猎-采集社会,即便身为部落首领,养活一大家子人也极为困难。

与人类不同,大猩猩实行后宫制,雄性首领拥有群落中的所有雌性,是所有幼崽的父亲,却从不参与养育工作,这些都由雌性承担,因为大猩猩幼崽的养育难度远低于人类幼儿。另外,像老鼠、细菌、昆虫等生物,寿命短暂、性成熟快,采取“以量取胜”的繁殖策略,一次能生育大量后代。

由此可见,对人类而言,明智的策略是:与其生育众多子女却无法给予充分照顾,不如精心养育数量有限的子女。这种策略反映在婚配制度上,就是父亲减少配偶数量,实行总体上的一夫一妻制,因为人类孩子抚养成本过高,一夫一妻制更利于人类繁衍。

在一夫一妻制下,父爱的稀缺性愈发凸显。有些男性资源丰富且有爱心,能给孩子充足父爱;有些男性则经济贫困且缺乏责任感,无法为孩子提供足够关爱。在这样的规则下,为让孩子更好成长,女性倾向于选择更优秀的男性作为孩子父亲,这就引发了女性间的同性竞争。

回顾亲代投资理论,在两性关系中,若一方对下一代进行投资,那这一方在选择配偶时会更挑剔,另一方则面临同性竞争。对大多数仅作为精子提供者的雄性动物来说,它们对后代的父爱投资远少于雌性的母爱投资,这使得这些物种雌雄二态性明显:雄性为争夺繁殖机会,表现得极具存在感,而雌性相对安静、安于现状。

不过,亲代投资理论同样适用于雌雄两性都对下一代投资的物种。在这种情况下,雌雄两性都会对对方有所挑剔,且各自性别内部存在同性竞争,这在鸟类、鱼类及部分昆虫纲动物中都有体现。

人类正是雌雄两性都参与亲代投资的物种。母亲给予母爱,父亲给予父爱,尽管总体上母亲付出更多,但父爱的存在对下一代成长至关重要。人类男女两性都参与亲代投资的结果是,男女双方择偶时都会对彼此提要求,同时面临同性竞争。

一方面,女性对男性要求较高,导致男性为赢得女性芳心,常争风吃醋甚至大打出手;另一方面,人类男性不像雄性黑猩猩对所有异性来者不拒,他们也会进行性选择。尤其是掌握更多资源的男性,会拒绝与自己不满意的女性结为夫妻。在这种情况下,女性间也产生了同性竞争,女性通过展示美丽、比拼外貌等方式吸引男性注意,这是女性同性竞争的表现。

从上述分析似乎能得出结论,因女性同性竞争,女性自然会争奇斗艳。但深入思考会发现疑问:为什么女性同性竞争集中在相貌方面呢?

前文虽提及女性间存在同性竞争,却未解释为何在相貌上一决高下。毕竟在其他物种中,雌性同性竞争体现在体型大小、力量、速度、歌喉等方面,比如雄性沙蜥和雄性蟾蜍更倾向于与体型较大的雌性交配。

那么,人类女性为何选择在容貌领域展开竞争呢?

在前章节的论述中,我们了解到女性的隐性排卵期诱因在于诱发男性的照顾实心和投资意愿,然而,这并不代表女性间的竞争围绕着掩饰排卵期的技巧展开,由于所有女性天生都具备隐秘排卵的特性,在求偶方面并不存在某些女子比其他女性具有更多优势。那为什么要花许多笔墨来描述隐秘排卵的重要性呢?

原因在于,隐性排卵期特征的消逝,为我们的女性翻开了外貌竞争的新战线,这一点在下文中将得到深入的阐释。

在充满活力的动物界,众多雌性动物在繁殖季节,会呈现出种种显著的身体特征以吸引雄性。以黑猩猩为例,当雌性黑猩猩进入发情期,它们的臀部会变得肿胀并且颜色鲜红,宛如标志鲜明的信号,吸引着雄性的目光。对雄性黑猩猩而言,这一现象是极大的诱惑,就如同人类男性对身着挑逗内衣的模特的渴望。这种发情期的明显征兆,在动物世界里充当了重要的配偶选择信号,吸引着合适的伴侣。

然而,在人类的女性中,情况却大相径庭。女性拥有隐秘的排卵期,失去了类似其他动物那种显著的、高强度的择偶信号。那么,这难道意味着大自然无情地剥夺了女性的美丽吗?显然并非如此。正如一句古老的箴言所说:“当上帝关闭一扇门时,他总会为你打开一扇窗。”

想象一下,如果隐秘的排卵期仅仅是消除了女性应有的择偶信号,让她们始终处于一种普通的状态,使男性对她们没有欲望,就像雄性黑猩猩对没有发情期特征的雌性黑猩猩毫无兴趣一样,人类的繁衍将面临极大的危机,甚至可能走向消亡。为了避免这样的局面,女性的生理特征在进化过程中采取了一种独特的平衡策略,使得人类男性在面对成年女性时,既不会像黑猩猩那样被强烈的发情期信号所诱惑,又能够保持稳定的性吸引力。

有人认为,女性在排卵期会显得更加美丽。

在网络上常会看到这样的对比照片,一张是女性排卵期拍摄的,另一张则不是,通常人们很难一眼分辨出差异……这种平衡策略在女性的生理特征上有很多体现。与人类的灵长类近亲相比,女性拥有一些独特的身体特征:丰满的乳房、较小的腰臀比、细腻的皮肤以及年轻的面容等。

从人类的主观视角评价这些特征可能有其局限性,而更显著的差异在于:其他雌性动物的排卵期特征是周期性的,而女性的性征却是永久性的。

以乳房为例,在灵长类动物中,乳房通常仅在怀孕和哺乳期才会膨胀,但女性在青春期之后,即使不在哺乳期,乳房也会保持一定程度的丰满。这些性征可以被看作是经过折中处理的、永久性的发情期特征。

换句话说,女性的发情期特征既可以被认为是被隐藏的,也可以被理解为她们始终处于一种半发情的状态,随时能够享受性爱。人类女性排卵期的隐去,开启了一条全新的进化路径,即女性的美丽得到了泛化。这种泛化体现在两个方面:一是时间上的泛化,女性的美丽不再局限于排卵期前后,而是在整个生理周期中都有所体现;二是空间上的泛化,女性通过面容、皮肤、身材、声音等多个部位的美化,取代了原本集中且单一的发情期特征,成为吸引异性的重要择偶信号。

研究表明,男性普遍对某些女性性征有偏好,例如年轻的面容、挺拔的胸部、较小的腰臀比等。不同文化背景下的男性在女性容貌的审美上也表现出了惊人的一致性。这表明,在人类的进化过程中,男性祖先的性选择对女性性征的进化起到了关键作用。

男性对女性美貌的性选择,也引发了女性之间的同性竞争。这是因为,男性所偏爱的这些性征信号,如胸部大小、腰臀比、面部年轻程度、皮肤光洁程度等,在不同女性之间存在差异。男性更倾向于选择具有年轻面容、挺拔胸部、较小腰臀比的女性,在这种情况下,女性之间的同性竞争促使女性的性征朝着男性所偏好的方向进化。

事实上,女性身体的种种性征,如挺拔的胸部、柔嫩的面庞、较小的腰臀比例、光洁的肌肤等,都是雌激素分泌丰沛的共同生理印记。研究指出,人们(无论男女)对女性外表的欣赏程度与被欣赏女性体内的雌激素水平呈现紧密关联。简言之,对于男性而言,那些更富魅力的女性特质往往是高雌激素水平的直接产物,而雌激素分泌旺盛的女性往往更被认为是美丽的。

以面部特征来说,男性在选择配偶时往往偏好更具女性化的面孔。女性化面孔相对男性化面孔而言,两者间的区别主要由性激素造成。女性的面部总体面积较男性小巧,下巴比例也较小(即常见的瓜子脸),眉弓较窄、眼睛较大,嘴唇较厚,面颊更为平坦并有脂肪的充盈。

从女性生理发育的角度看,这些面部差异是青春期雌激素分泌的直接影响。雌激素阻止了面部骨骼的进一步生长,从而使女性面部面积更小、下巴更精致、面颊更平坦,眉弓的生长受到抑制从而使眼睛显得更大。其他吸引男性的女性特征也与雌激素分泌水平呈现正相关。

男性偏好此类特征的原因,从进化角度看,具有一定的适应性意义。因为雌激素的分泌水平直接关系到女性的生殖健康,它决定着卵泡的大小、排卵几率、卵子质量以及受精和着床的可能性。因此,女性的性征是一个辨识女性生育价值真实而有效的信号。而且,基于雌激素分泌的女性特征还提供了另一个重要的择偶线索——年龄。由于女性年龄与其生育价值密切相关,女性的性征帮助男性评估女性的年龄。

在人类社会中,多数文化的男性更倾向于年轻女性。然而,在其他灵长类动物如黑猩猩中,年长一些的雌性由于已经通过生育证明了其生育能力,反而更受雄性黑猩猩的偏爱。人类男性对年轻女性的偏好,这一特殊倾向与人类子女漫长的抚养期以及一夫一妻的婚姻模式息息相关。

对男性而言,为了使同一女性能够生育更多相对难养育的后代,他们更关心的是女性的未来繁殖价值,而非其当前的生育能力。

从这个角度出发,刚刚性成熟的女性因其雌激素分泌达到顶峰,具有最高的未来繁殖价值。随着年龄的增长,女性的雌激素分泌水平逐渐下降,因此,为了有效识别女性的未来繁殖价值,进化出了一套反映雌激素分泌水平变化的信号系统。这些信号包括丰满的胸部、柔嫩的肌肤等,成为男性识别女性年龄及繁殖价值的性选择特征。

综上所述,女性的美貌为何成为了同性间竞争的主要战场?这是因为在人类女性隐藏了排卵的明显迹象之后,其展示繁殖价值的信号演变成了一些永久性的、基于雌激素分泌的性征。这些性征为男性的性选择提供了信号基础,毕竟一个无法有效识别配偶繁殖能力的系统,必然在自然选择中被淘汰。由此,女性在容貌方面的竞争也就顺理成章地展开了。

然而,要指出的是,男性同样拥有众多性征和基于这些性征的同性竞争。但由于本文主要关注女性的美貌,所以关于男性基于外貌的同性竞争,我们在此不作详述。

女性的容貌竞争是否只限于生理特征呢?答案是并非如此。人类凭借高级的大脑发展出丰富多彩的文化,其中一个显著标志就是对复杂工具的掌握。在女性的容貌竞争领域,化妆术便成为了文化的一种鲜明体现。

在人类文明不断发展过程中,文化逐渐成为人类生存与发展的主导力量,成为自然选择的新方向。在这一过程中,人们越来越依靠对文化的掌握和运用来取得生存优势。我们所处的环境也因此变得越来越富含文化底蕴,成为一种人工构建的文化环境。

追溯到远古时代,狩猎采集的社会背景下,一个出色的猎人需要拥有强壮的体魄和卓越的体能,以获得更多的资源,实现父辈的养育职责。而在现代信息社会,一个熟练掌握Java语言的程序员,尽管可能在体育方面并不出色,但依然可以通过自己的专业技能为家庭创造财富,保障孩子的物质需求。人类对于美的追求和表现也随之发生了变化。原本只有天然的美才被认为是真正的美,但现在,“若天生不足,妆容来补”已成为一种普遍现象。

在这里,我们所讨论的妆容不仅限于女性的化妆,也包括男性通过使用各种工具提升个人魅力的行为。虽然在化妆方面女性的投入普遍比男性更多,但不可否认的是,在人类社会中,化妆行为有着悠久的历史。

事实上,化妆行为并非消费文化的专利。早在遥远的狩猎采集时代,人类就已开始进行妆容打扮。考古证据显示,在非洲的几处旧石器时代遗址中发现了红赭石,一种铁氧化物,被认为是早期人类用于身体着色的颜料。这一古老传统在当今纳米比亚的辛巴族女性中仍然得以传承,证明了人类妆容历史的源远流长。

那么,人们为何要化妆呢?直观地说,化妆是为了提升个人的美丽。研究表明,在未化妆的情况下,人们对女性外貌的评判与她们的雌激素分泌水平息息相关。然而,当女性经过化妆后,这种相关性就减弱了。这表明,女性化妆的主要目的是修饰那些不够凸显女性特质的特征,使女性的性征更加明显。

回想一下女性常见的化妆方式:她们会让嘴唇显得更加丰满、眼睛更大、皮肤更加光滑、胸部更挺拔、腰肢更纤细等。这些妆容手法是对基于雌激素分泌的女性性征进行了夸张化处理,进一步加强了择偶信号的强度。此外,由于雌激素水平与青春期后女性的年龄成反比关系,化妆在很大程度上也是为了伪装成刚刚性成熟的年轻状态。

不可否认,化妆确实能够带来很多好处。研究显示,人们普遍认为化过妆的女性比不化妆时更美丽、更可爱、更有魅力,也更值得信任。

从根本上讲,化妆是男性选择和女性间同性竞争的产物,其核心仍然是在竞争中突显女性性征的信号强度。只不过,人类使用复杂工具的能力使得这种信号的夸大成为可能。

在现代社会,化妆术已然成为女性的日常魔法,它戏弄着人们的视线,让约会之夜的惊喜与惊吓轮番上演。

这不得不让人思考,化妆对女性吸引力的强化,似乎在某种程度上夸大了其生理信号。面对这一现象,人们好奇它会如何影响择偶机制。倘若化妆术令择偶信号失真,那么这一现象是否会动摇人类择偶的基础,引发两性之间的信任危机,甚至可能颠覆人类的进化适应性呢?

然而,进化的智慧总是出人意料。正如俗话所说,“魔高一尺,道高一丈”。就像人类在进化过程中隐藏了排卵期的明显迹象,然后发展出新的信号一样,对于化妆对信号的干扰,人类也进化出了一系列策略来应对。

我们可以通过一个简单的思想实验来探索这一问题。

设想一个社区里有10位男士和10位女士,他们根据对方的吸引力进行评分并排序。在理想的一夫一妻制匹配模式下,排名第一的男士将与排名第一的女士结合,以此类推。但如果排名第十的女士通过化妆提升了她的魅力,从而导致评分上升,原先排名第九的女士会因此下降一位。

如果初时第九的女士并未察觉这股“魔法”,第十的女士可能暂时得逞。但真相总会大白于天下,当第九的女士也掌握了化妆的技巧,她的排名可能会跃升至第八位,挤掉原本在那里的第八名女士。如此发展下去,所有的女士最终都可能加入到化妆的行列。

这场“军备竞赛”可能会导致“武器常规化”。当化妆成为普遍现象时,其作为一种虚假信号的功能会被削弱。就像考试从闭卷转变为开卷,作弊失去了其意义。当所有的女士都开始化妆,人们逐渐对整体提升的颜值产生审美疲劳,最终每个人的相对排名并未发生太大变化。

同时,这场“军备竞赛”也可能促使某些“大国”开始“裁军”。当化妆成为常态时,不化妆反而成为展示自身价值的一种信号。部分女性可能会借由“我今天没化妆”来暗示自己的天然美貌,前提是她们真的拥有引人注目的天然魅力。

当今流行的森女风和素颜风正是这种适应性的体现。男性也开始意识到,在化妆成风的当下,不施粉黛或仅略施粉黛的女性可能更吸引人。例如,在电视相亲节目中,常常会有查看女嘉宾素颜的环节,这正是对新信号的捕捉和对虚假信号的应对。

此外,“军备竞赛”有时还可能引发“战备升级”。当化妆因普遍化而失去其作弊效果时,一些人选择了整容,将短暂的化妆效果转变为持久的身体特征,使得夸大的信号更难被识破。但整容是否会成为未来的常规手段,目前尚无定论。

除了上述措施,人类社会还发展出了另一重要策略来应对虚假择偶信号:谈恋爱。人类是唯一一种会恋爱的哺乳动物,在生育前设置了一个两性交往的阶段。由于人类的生育和养育过程既风险巨大又收益丰厚,因此不能草率决定。

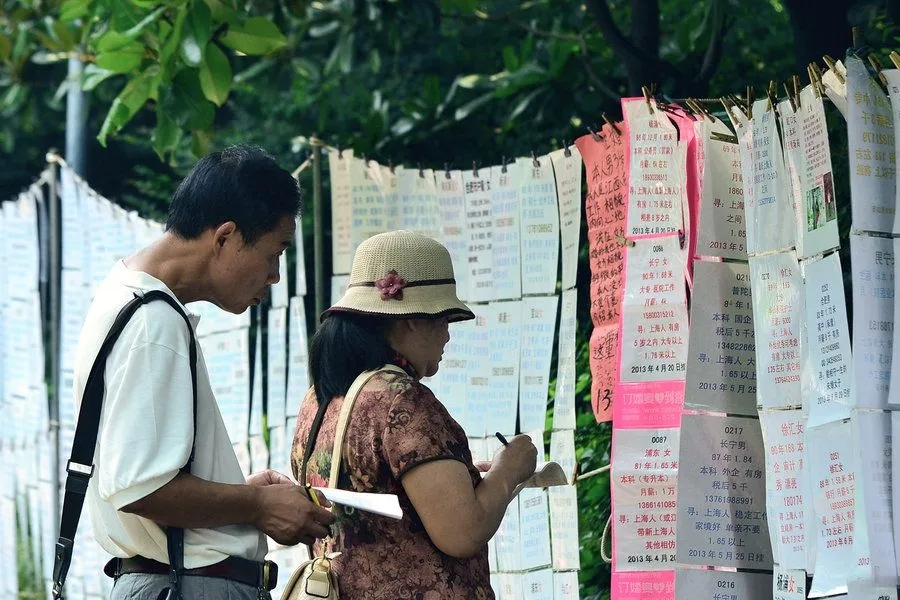

在恋爱的过程中,双方会仔细审视彼此信号的真实性。一旦发现对方与初次约会时的信号不符,人们可能会选择结束这段关系。即使在像中国古代那种两性初次见面可能就直接洞房的文化中,人们也会通过媒人和家长对信号进行审查,这相当于通过第三方背书来解决信号不对称问题。因此,即便在崇尚自由恋爱的现代社会,人们还是更倾向于通过熟人介绍寻找婚恋对象。

总的来说,化妆作为一种夸大信号强度的手段,它在人类择偶过程中发挥了一定的作用。为了防止择偶信号系统崩溃,人类社会发展出了一系列有效的反制措施,以维持择偶市场的平衡与稳定。

然而,随着人类进入文明时代,文化在自然选择中的重要性日益突出,文化的维度广泛且复杂,甚至可能触及文化本质的哲学层面,这是一个更加宏大的话题,我们在此暂不深入探讨。

通过前文的分析,我们已经深入探讨了一个有趣的话题——为何人类女性的外貌尤为迷人。

接下来,让我们回顾并整理关键观点:人类所走的进化道路有何不同寻常之处,源自其脑容量之大,远超地球上其他生物。这一特性使得人类在幼儿时期对父亲的照顾需求极大,进而导致了排卵期的隐秘性和一夫一妻制家庭的形成。在这一过程中,为了获取男性的照顾投入,女性之间展开了激烈的同性竞争。

随着排卵迹象的不明显,女性展示自己繁殖能力的标志逐渐演变为一系列持久性的第二性征。这一转变为女性在形貌上的竞争提供了条件,成为女性外貌美丽的生理基础。

随着人类在进化过程中对高级工具的掌握程度加深,化妆这一技艺也逐渐诞生。从根本上讲,化妆技艺仍然是对性征信号强度的竞争的一种体现,只不过它采用的是放大真实信号的策略。要指出的是,尽管化妆在一定程度上扰乱了择偶信号的准确性,但并未因此使人类社会陷入择偶系统崩溃的境地。反之,人类社会逐渐形成了一系列有效策略,以抵御因化妆等行为造成的虚假信号影响,从而确保了择偶市场平稳有序。

由于篇幅所限,本文主要讨论了女性在形貌层面的同性竞争。

然而,我们必须明白,这并不代表女性的竞争仅限于外形,也绝不应忽视男性的同性竞争现象。长期以来,人们习惯上认为男性具有更明显的竞争本能,似乎“雄心壮志”是男性的代名词。与此同时,女性的竞争意识在公众认知和学术研究中常被忽略。

这种现象可能源于人们习惯将人类女性与其他物种的雌性动物对比,误以为人类女性只专注于性选择,不涉足竞争。然而,自然选择同样为人类女性植入了强烈的竞争本能。从前文关于隐性排卵期演化的讨论中,我们可以看到,女性之间的竞争不仅存在,而且与男性之间的竞争关系也颇为复杂。因此,“雄心壮志”并非男性独有,至少在人类社会中是如此。

究其根源,本文讨论的女性的美貌与竞争意识的进化,若要寻找一个最关键的推动因素,那就是人类发达的大脑。女性的美貌在很大程度上是智慧的产物。从这一视角来看,人类可以视为是自然界中将美貌、竞争意识与聪明才智完美结合的独一无二的物种。