诸葛亮的军事水平到底如何?《三国演义》无疑是把诸葛亮神化了,因此有些人读了《三国志》等史书之后就反过来贬低诸葛亮,“诸葛村夫”这样的称谓就是典型的代表。因为他们找到了一些“证据”——司马懿、陈寿对诸葛亮军事水平的评价!

然亮才,於治戎为长,奇谋为短,理民之幹,优於将略。然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!——《三国志·诸葛亮传》

有人说陈寿是因为“私怨”在贬低诸葛亮、诸葛瞻父子。《晋书·陈寿传》记载,陈寿的父亲曾做过马谡的参军,马谡兵败被诸葛亮所杀,陈寿父亲也被牵连受罚,受到了髡刑。而诸葛瞻又轻视陈寿,陈寿在诸葛瞻手下任职时受辱。

因而陈寿为诸葛亮立传的时候,说诸葛亮军事谋略非其长处,又无临敌应变之才;说诸葛瞻只工于书法,名过其实,还批评他不能匡正黄皓。先说诸葛瞻,诸葛瞻的确没什么能力,虽然殉国战死,陈寿对诸葛瞻的评价是没问题的。

另外,陈寿对于诸葛亮其实是非常尊敬、崇拜的,我们如果真的一字一句地读一下《诸葛亮传》就会发现,陈寿简直是诸葛亮的粉丝。在《诸葛亮传》末尾的评语中,陈寿花费了很多笔墨评价诸葛亮,一共一百五十六个字,全是正面的评价,只有一句话就是应变将略,非其所长欤。

而且陈寿说的是,诸葛亮治军水平一流,奇谋方面稍差一点,治国理政水平一流,将略稍差一点。因此何兹全、易中天等近代学者,认为陈寿的评价是非常公允、中肯的。

不见机、多谋少决、无权变——司马懿亮志大而不见机,多谋而少决,好兵而无权,破之必矣。——《晋书·宣帝纪》

《晋书·宣帝纪》记载,诸葛亮最后一次北伐,屯兵五丈原,一再向司马懿挑战。曹魏朝廷关注战况的发展,司马懿的三弟司马孚,就写信询问军情。司马懿在回信中说:“亮志大而不见机,多谋而少决,好兵而无权,破之必矣。”

司马懿是说,诸葛亮志向大而不能预见机会,多谋略而少决断,好用兵而没有权变,攻破他是必然的了。司马懿的评价,明显带有安抚朝廷君臣的政治考虑,因为他必须让朝廷相信他能搞定诸葛亮,所以必须贬低诸葛亮。然而诸葛亮死后,司马懿看见蜀军的营垒,却又感叹诸葛亮是“天下奇才”。

作为老对手,其实诸葛亮与司马懿的交手次数并不像《三国演义》里描写的那么多。曹真死后,司马懿才被调到西线,所以两人的对抗就是诸葛亮第四次和第五次北伐。然而闪击江东、擒斩孟达、平定辽东的司马懿,在诸葛亮身上却吃了瘪,只能采取坚守不出的战术。

首先说明一下,我并不是军事专家,甚至连一个军事迷都算不上,只是浅浅的读了一点三国历史,所以有一点自己的看法,不当之处请大家多多批评指正。我认为,评价一个人的能力或者水平,应该用事实来说话。事实是什么呢?

从实际战势来看,诸葛亮凭借一州之地,让占有九州之地的曹魏“雍凉不卸甲,中国不释鞍”。蜀军和魏军根本不是一个体量,蜀汉全部兵力不过十万,而曹魏单单在西线随便调动就能十几二十万。诸葛亮死后,魏明帝曹叡才开始大兴土木,广采众女专心享乐。

从诸葛亮对战司马懿来看,司马懿面对诸葛亮采取坚守不出的战略。我很喜欢两个比喻,一个是拳击方面的比喻,就相当于邹市明把泰森逼到了角落里;另一个比喻就是,诸葛亮率领中国队,在世界杯上把巴西队摁在半场狂攻。

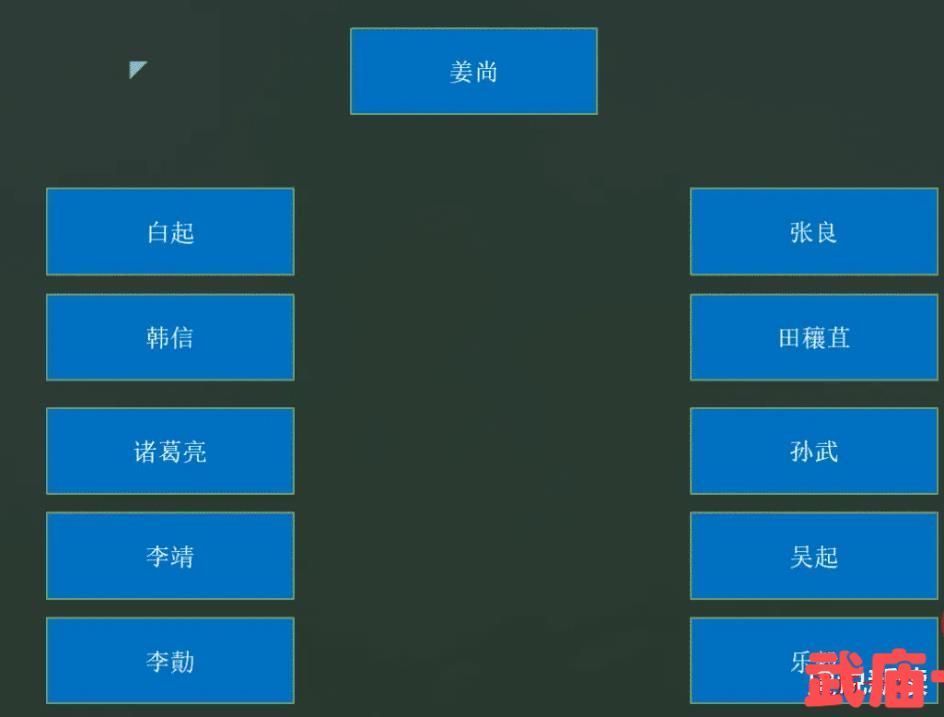

从后世评价来看,诸葛亮是三国时代唯一入选武庙十哲的。李靖和唐太宗李世民两人的对话,对诸葛亮评价颇高。而且李靖还说了一句话——史官鲜克知兵。史官很少懂军事的,所以陈寿的评价大可不必较真。

其实大多数人都是不懂军事的。只有李靖、李世民、毛主席这样常年率兵作战,并且取得辉煌成就的人才算是真正懂得军事。抛开实战来说,曹操、诸葛亮除了是军事指挥家,还留下了大量军事著作,也是军事理论家,这才是懂兵法之人。

在我看来,就军事方面而言,放眼整个三国,曹操、诸葛亮是独一档,然后才是其它人……

参考文献:《三国志》裴松之注、何兹全《三国史》

一颗尘埃

诸葛亮打仗太保守,从不冒险

小凡读史 回复 04-09 13:14

诸葛一生唯谨慎

平常心

陈寿是闪行还是外行,是军事家吗?上过几次战场打过几次仗!

小凡读史 回复 04-09 13:14

的确,算是个外行