1948年的一天,毛泽东突然收到一封来信,信是用俄语写的,仅有短短几行字。

毛泽东看不懂,就将信交给了翻译人员翻译,当翻译人员将信翻译出来之后,他大吃了一惊,这封信竟然是毛泽东失散多年的女儿写来的。

信中这样写道:

毛主席:

大家都说您是我的爸爸,我是您的亲生女儿。但是,我在苏联没见过您,也不清楚这回事。到底您是不是我的亲爸爸,我是不是您的亲女儿?请赶快来信告诉我。

娇娇

娇娇就是毛泽东女儿李敏的小名,早年被毛泽东送到了苏联寄养。为什么时隔多年后,她会突然写信给毛泽东,郑重其事地询问自己的身世,这封信背后又隐藏着怎么样的故事呢?

1936年年底李敏出生在陕北志丹县,没有人能说清楚她的具体生日。有些人说是1936年农历8月,有人说是1936年的冬季,而她的父亲则说是1937年年初。

在那个动荡的革命年代,生日对于出生于一个革命家庭的李敏来说一点也不重要,但是可以确定的是,他是毛泽东与贺子珍的女儿。

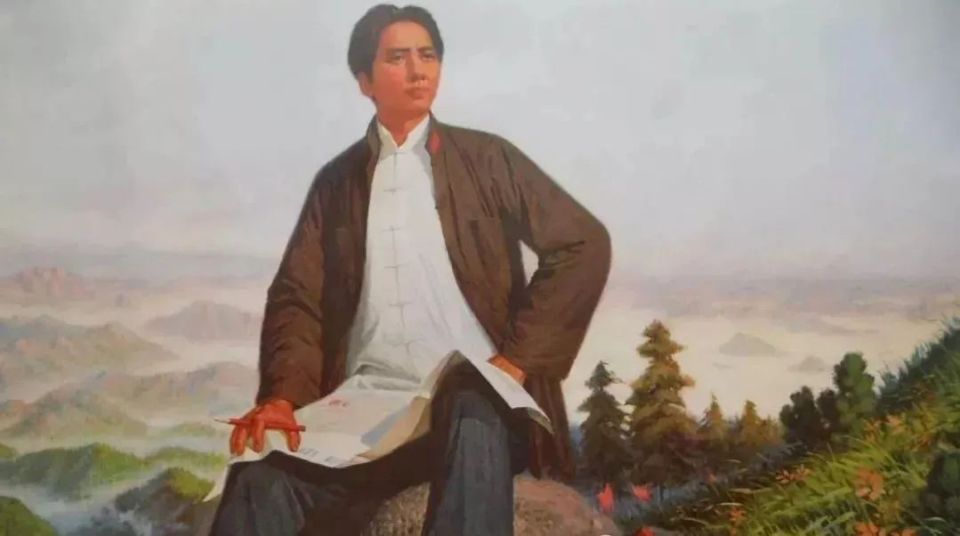

毛泽东与贺子珍

那个年代,正是毛泽东与贺子珍为了理想和信仰奋斗的艰苦岁月,他们没有精力去关注自己孩子的生日。因为对于他们来说,他们更加期待的是一个民族的新生。

1935年,工农红军成功到达陕北,这也意味着他们跨越两万五千里的艰苦长征宣告胜利。

1936年秋,毛泽东在率领红军东征之后来到了贺子珍居住的保安县。

在这块贫瘠的黄土地上,全城都不足四百人,人口少也就意味着房屋少。毛泽东就和贺子珍居住在保安县小石山上的一孔破旧的窑洞里。破旧的窑洞不光漏风、漏雨,还黑漆漆的,格外潮湿。居住的环境虽然艰苦,但是跟不顾生死的红军战士以及受苦受难的中国老百姓比起来,这根本不算什么。即使是在这么落魄的地方,只要心中有信仰,这里就是温暖的家,李敏就出生在这个窑洞旁的岗楼里。

将李敏接生出来的是陕西革命根据地创始人刘志丹的夫人——同桂荣。1936年冬季的一个早晨,毛泽东警卫员急匆匆地跑到同桂荣的住所,气喘吁吁地对她说:“快!快!贺子珍要生孩子啦,毛主席叫你快去。”

同桂荣听到这话,赶紧拿上前几天就已经准备好的小被子、小衣服往毛泽东的住所跑。还没有到,她就听到了贺子珍的叫喊声。

毛泽东看到同桂荣来了赶紧迎上去,说:“刘嫂子,您快来呀!”

同桂荣来到了院子里,看见贺子珍正躺在岗楼里的地铺上。岗楼是石头垒起来的,顶子是高粱杆子加泥巴,四面漏风,冷得要死。同桂荣非常生气地说:“你怎么挑这个地方生娃呀?”

毛泽东说:“窑洞里太潮了,是子珍自己跑过来的。”

毛泽东一脸焦虑地看着同桂荣,连问怎么办。

同桂荣先让贺子珍喝了半碗开水,让她暖和一些,然后开始帮她接生,没过多久孩子就生下来了。这时,医生也赶了过来,帮她扎了脐带,然后把贺子珍抬回了窑洞里。

贺子珍生产的消息很快传了出去,毛泽东和贺子珍的老战友以及康克清、邓颖超都闻讯赶来,毛泽东乐呵呵地迎接她们。

邓颖超问:“子珍生了没有?顺不顺利?”

毛泽东风趣地说:“生了,生了,像母鸡下蛋,生了一个大鸡蛋。”

邓颖超赶紧跑进窑洞去看望孩子跟贺子珍,当她抱起来了孩子的时候,喜爱地说:“真是一个小娇娃,就叫娇娇吧!”

从此李敏有了陪伴她一整个童年时光的名字:娇娇。有人叫她毛娇娇,有人叫她贺娇娇,但是毛泽东从来没有正式给她取过名字。李敏这个名字是后取的,那都是后话了。

娇娇的到来给了毛泽东带了不少喜悦与快乐,虽然43岁的毛泽东早就有四个儿子、两个女儿了,但是在那个动乱的年代,那几个孩子都下落不明,娇娇成为了唯一一个在毛泽东身边的孩子。

毛泽东亲眼见证了娇娇的诞生,没有人比他更爱自己的孩子。他抱起娇娇,仔细地端详,然后又看着疲惫的贺子珍说道:“像,像!像子珍的清秀、文静,是个好娇娃!”

作为毛泽东的孩子,能被毛泽东亲眼见证出生实属不易,他实在是太忙了,虽然他很爱自己的孩子,但是他还要心系全中国千千万万的孩子。

毛泽东很快又投入了繁重的工作之中,娇娇仅仅满月就被送给了奶妈抚养。贺子珍也加入了抗大学习,每周只有一天来看望娇娇。后来,贺子珍因为掩护伤员而受伤,被送往了苏联治疗,娇娇与母亲相处的时间也仅仅四个月而已。

对于尚处幼年的娇娇来说,父母根本就没有出现在她的记忆中过。她第一次与自己的父亲产生交集,已经是四年之后了。那是1940年的冬季,在毛泽东的安排下,娇娇跟朱德的女儿朱敏、罗亦农烈士的儿子罗西北、王一飞烈士的儿子王继飞一起,搭上了前往苏联的轰炸机。

西北的冬天,寒风凛凛,黄沙漫天。四岁的娇娇第一次看到了父亲的脸,毛泽东将娇娇抱上了飞机,告诉她去苏联找妈妈。

毛泽东与女儿李敏

年幼的孩子对一切都是那么的好奇,巨大的飞机立刻就吸引了她的目光。几个孩子就在飞机里玩啊、闹啊,当娇娇听到飞机的轰鸣声,再回过头去看看爸爸时,机舱门已经关上了。

“爸爸呢?爸爸呢?”娇娇四处找爸爸却没有找到,她低下头一声不吭地坐着。

飞机颠簸着飞往了天空,父亲留给她唯一的印象也随着越变越远的地面,逐渐模糊了,变淡了,消失了。

已经三年多没见孩子的贺子珍当听到娇娇即将要来苏联的消息一时还不敢相信,但是到了娇娇到达的那一天,她早早地等在了机场。她焦虑着、疑惑着:娇娇会来吗?这是真的吗?

贺子珍怎么都无法相信这一切,当真的看到娇娇时,她一把将娇娇揽在怀里,亲啊,问啊,又亲啊,又问啊!

贺子珍一遍又一遍地问娇娇:“你是谁呀?你来干什么呀?”

娇娇一遍又一遍地回答说:“我是娇娇,我来找妈妈呀!”

久别重逢的母女俩在这异国他乡紧紧拥抱在一起,泣不成声。

来苏联见到妈妈的娇娇终于又享受到了母爱的温暖,但是贺子珍在苏联也需要工作学习,不能一直陪着自己的孩子,所以娇娇被送到了苏联国际儿童院。在那里她遇上了自己的两个哥哥——毛岸英和毛岸青,他们是被中共地下党给送过来的,贺子珍来苏联之后就与他们相认了,一直对他们视如己出。

毛岸英

当时毛岸英、毛岸青兄弟刚被送到苏联一年多,虽然有儿童院老师的照顾,但是一直没有感受到亲情的温暖。有一天,一个干部模样的女人来到了他们的面前,老师告诉他们,这是他们的贺妈妈。

自从杨开慧牺牲之后,这两兄弟就失去了母爱。“妈妈”这个称呼对于他们来说实在是太过于陌生了,他们面对这位“贺妈妈”,既不喊她妈妈,也不向她打听父亲毛泽东的消息。

为了打破僵局,贺子珍主动跟他们交流,她告诉兄弟俩:“你们的父亲身体很好,工作很忙,他常常想念你们呢!”

从此以后,贺子珍就经常来看望他们,她给他们洗衣服、收拾屋子、削苹果,把他们当做自己的亲生儿子一样。贺子珍每个月的收入为70卢布,她除了自己必须的开支外,把所有的钱都花在了兄弟俩身上。

渐渐地,兄弟俩被贺子珍的母爱与真诚给打动了,他们终于成为了一家人。贺子珍在来苏联之前就已经怀孕了,在不久之后,贺子珍给他们生下了一个小弟弟,新成员的加入令这个家庭更加温馨。

但是,好景不长,他们的小弟弟还没有熬过十个月就夭折了。

那一天,毛岸英和毛岸青像往常一样回家看望母亲和弟弟,但是家里的气氛变了,贺子珍变得非常落魄,她无力地躺在床上,好像苍老了很多。她看到兄弟俩回来了,两只眼睛无神地望向他们,一瞬之间,已经是泪流满面。

他们发现自己的弟弟没有在屋子里,焦急地问:“弟弟呢?小弟弟呢?”

原来,他们的弟弟因为感冒加剧转成肺炎,还没有送到医院就去世了……

贺子珍听到他们的提问,再也控制不住,嚎啕大哭起来!毛岸英和毛岸青,也控制不住自己的情感,一起泪水横流。

毛岸英劝她说:“贺妈妈,您别难过!小弟弟虽然去了,但您还有我们呢!我们就是您的亲儿子呀!”

毛岸青也说:‘是啊,贺妈妈,您还有我们呢!’

“贺妈妈!贺妈妈……”屋子里回荡着兄弟俩的呼唤声,这是他们第一次这么称呼这位母亲。

“儿啊!我的儿啊!”贺子珍把他们搂到怀里,三个人抱在一起,哭成一团。

贺子珍

如今,贺子珍不光有了儿子,女儿娇娇也来到了身边,贺子珍虽然工作更加沉重,但是也更加幸福了。

可是幸福的时光并没有持续太久,1941年6月22日,德国入侵苏联,苏联人民的生活也进入了战争状态。

战争导致了物资极度匮乏,莫斯科的食品供给异常的紧张,他们每人每天只能分到一片半的面包和一盘盐土豆。才五岁的娇娇都吃不饱,何况是正在长身体的毛岸英、毛岸青兄弟。

为了能给两兄弟多吃点,贺子珍将自己的口粮省下了一半,又从娇娇的口粮里挤了一点出来,积攒着。等到周末两兄弟回家的时候,她就把攒下来的土豆、面包片煮成一锅一家人围在一起吃。

时间就这样一天一天过着,贺子珍除了要照顾三个孩子,还要每天完成定额任务支援前线。她本来就是去苏联养伤的,可是如今她拖着受伤的身体,白天开垦荒地、种田、施肥,晚上还要织毛衣。如此操心劳累,为的就是能给三个孩子一个美好的家,虽然并不富裕,但也能苦中作乐。

没过多久,毛岸英考上了苏雅士官学校,很少回家了,毛岸青也离开了儿童院去上学了,娇娇成为了贺子珍唯一的寄托。

1945年,战争时期的艰苦条件让娇娇患上了肺炎,病情一天一天加重,直到危在旦夕。贺子珍知道后,心急如焚,想去探望,但是儿童院领导却不让她进,每次都只好忍着泪回去。

直到有一天,院方通知贺子珍可以去探望了,当她兴高采烈地跑到医院时,他们却把她带到了太平间。

躺在桌子上的娇娇奄奄一息,医生告诉她这孩子救不活了。

“我的娇娇!”贺子珍痛不欲生,她绝不会允许自己的孩子再一次离她而去。

“她还活着,我要带走我的女儿,她还活着……”

贺子珍用自己的大衣包裹好娇娇,带她离开了医院。当时正是冬天,又是夜里,北风呼啸而过,地上全是积雪。贺子珍将娇娇死死搂在怀里,迎着寒风,深一脚浅一脚地回到了家。

在贺子珍的悉心照顾下,娇娇的病终于好了起来。娇娇的病虽然好了,但是贺子珍因此而更加消瘦、疲惫。在举目无亲的苏联,母女俩相依为命,可是这时却还有人想折磨她们!

当时第三国际东方部部长是王明,他曾在延安整风运动中受到党组织严厉的批评,为了报复,他指使儿童院强行把娇娇带回,还将贺子珍关进了精神病院。

在分别那天,母女俩痛彻心扉地痛哭,可是根本没有人在乎她们。娇娇又回到了儿童院生活,而贺子珍在精神病院里受到了非人的折磨。

母女俩这一别就是两年,直到1947年毛泽东派蔡畅、王稼祥和罗荣桓来苏联寻找贺子珍和娇娇时,在跟第三国际的反复交涉下,他们才同意放母女俩走。

当娇娇再次见到母亲的时候,她已经不是原来的模样了,娇娇乍一看没有认出来,直到仔细辨认才认出来这是妈妈!她一下扑进母亲的怀里,不停地叫着:“妈妈!妈妈!”

而此时的贺子珍已经非常的苍白、瘦弱,她仿佛一点力气都没有,只是抱着孩子不停地流泪。

蔡畅一行人询问贺子珍接下来打算这么办时,贺子珍坚定地回答:“回国!”。

他们把情况如实报告给了毛泽东,1947年5月30日,毛泽东复电:“已联络苏联方面,允许贺子珍母女回国,并请对她们多加照顾”。

在阔别了祖国多年以后,贺子珍与娇娇终于踏上了回国的路!她们从莫斯科乘火车回国,足足坐了八天八夜,对于10岁的娇娇来说,祖国是多么的遥远,这路程仿佛没完没了。而对于贺子珍来说,祖国近在咫尺,她每一天都看着窗外,望眼欲穿!

她们终于到家了,当火车驶入哈尔滨车站的时候,贺子珍激动得浑身发抖,她仿佛又回到了那个为了梦想与信仰奋斗的日子,仿佛又回到了两万五千里长征路上过草地爬雪山的日子。她拉着娇娇的手,走下了火车,走出了车站,终于踏上了这难忘的故土!

贺子珍刚回到祖国又受到了新的打击,来看望她的人络绎不绝,但是也带来了她不愿意听到的消息,此时的毛泽东已经与江青结婚。

贺子珍被任命为东北财经委员会党支部书记,她带着娇娇又在哈尔滨生活了两年。娇娇从小就在苏联长大,说的是俄语,写的俄文,让她重新开始学汉字、说汉语,非常的困难。而更困难的事,怎么跟她解释父亲的事情。在她的印象里,父亲的形象早已模糊。他的哥哥毛岸青曾经跟她说过她的父亲是毛泽东,是中国共产党的主席,但是她不相信,当她询问贺子珍时,母亲则总是三缄其口。

毛泽东与女儿李敏、李讷

娇娇回国以后,毛主席几乎无处不在。在她学的课本里,在她听的电台里,在她看的报纸里;走在街上她能看见毛主席的画像,来到课堂她能学到毛主席的事迹。她开始崇拜他、敬仰他,渐渐地她开始想,也许我的爸爸真的是毛主席!

1948年的一天,娇娇再一次问母亲:“妈妈!我的爸爸是毛主席吗?”

贺子珍弯下腰,拉着她的手,没有说话。她的表情很复杂,不知道该说什么,最后她点了点头。

“我的爸爸真的是毛主席!岸青哥哥没有骗我!”娇娇激动地手舞足蹈。

“也许,你可以自己写信问问他!”贺子珍说道,“你都回国这么久了,应该写封信给他。”

于是,娇娇便写了文章开头讲的那一封信,因为她认识的汉字不多,所以她是用俄语写的。

毛泽东收到她的来信后非常高兴,立即给她回了一封信:

娇娇:

看到你的来信,很高兴。你是我的亲生女儿,我是你的亲生父亲。

你一定长大长高了吧?爸爸想念你,也很喜欢你。欢迎你来,希望你赶快到爸爸身边来。

毛泽东

毛泽东的这封信还没有寄出,他就迫不及待地让人把信改成电报发了过去。贺子珍收到这封电报,将它翻译成俄语念给了娇娇听。

娇娇听完之后,兴奋地对着妈妈狂亲,用俄语大声地喊道:“乌拉!我有爸爸啦!我有爸爸啦!”

而贺子珍,没有笑,她只是呆呆地看着自己的女儿,就这样地看着。

对于平常人来说,家庭是人生当中最难以割舍的,亲情是一生当中最魂牵梦绕的!但是,对于一位领导中国人民走向伟大复兴的伟人来说,他已经把自己的人生奉献了伟大的祖国,奉献给了伟大的民族。他爱自己的家庭,但也要为全中国几千万的家庭奉献自己。对于毛泽东来说,他有太多的无奈。而对于娇娇来说,能拥有一个父亲,已经是足够的幸福。