中国人的团结与爱国情怀,向来毋庸置疑。从新中国成立至今,这种情怀从未改变。面对西方的打压,勤劳勇敢的中国人无惧强压,为了国家不再受欺负而不懈努力。在历史的长河中,有一个人曾向全世界宣告:“我不许任何人对中国动武。” 这个人究竟是谁?为何有如此底气说出这般强硬的话?他就是我国氢弹的奠基人 —— 国防功臣于敏。

于敏,作为一个满腔热血的爱国者,他的誓言绝非空谈。新中国从战火中走来,深知落后就要挨打,要想悲剧不再重演,必须拥有强大的国防力量。

当时,全球战争局势不容乐观,传统武器装备已难以支撑现代化战争,中国迫切需要更强大的力量。而美国对中国咄咄逼人,正是因为他们拥有核导弹。

就在我国研制核武器的关键时刻,苏联却撤走了援建专家,让我国陷入绝望。此时,于敏挺身而出,为国家带来了希望。

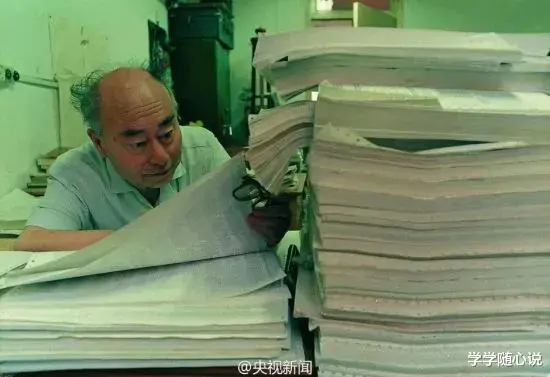

氢弹对于很多国家来说都是难题,因为氢弹爆炸所需的超高温度只有原子弹爆炸才能产生,所以氢弹是在原子弹基础上实现的。而当时国家唯一一台计算机只有百分之五的时间用于研究氢弹,庞大的计算只能由于敏人工完成。

很多专家认为这绝不可能实现,但于敏坚信计算机就算再聪明,也不可能胜过人脑。为了兑现自己的诺言,于敏隐姓埋名 30 多年,一心扑在研究上,直到氢弹成功试爆,他的名字才被外界知晓。

1999 年,于敏被授予 “两弹一星” 勋章。“我不允许任何人对中国人动武”,这句话正是出自这位氢弹之父之口。于敏院士被称为中国人民的脊梁,实至名归。

中国第一颗氢弹爆炸成功,在国际上引起了巨大的震动。这一成就打破了美苏核垄断,向世界宣告了中国的实力。它标志着我国国防力量迈上了全新的台阶,使中国在国际事务中拥有了更大的话语权。中国成为世界上第四个拥有氢弹的国家,仅用了两年零八个月的时间,远远快于其他国家,展现了中国科学家的智慧和拼搏精神。这一成就让美国、苏联等超级大国为之错愕,也让法国等国家感到震惊和压力。同时,中国首颗氢弹的成功引爆,也为中国赢得了应有的尊重,让世界看到了新中国从无到有、一步步成长为世界前列大国的决心和实力。

于敏对中国氢弹事业的贡献不可磨灭。他独创了 “于敏构型”,使中国在氢弹研制上以世界第一的速度完成了从原子弹到氢弹的跨越。“于敏构型” 在氢弹的小型化、轻量化方面取得了突破性进展,使得中国能够研制出更轻、更小、更容易投放的氢弹。这种构型不仅打破了西方国家的技术封锁,还为中国氢弹的发展开辟了全新道路,极大地提升了中国的国际地位。

“于敏构型” 在稳定性和保存时间上也优于美国的 T-U 构型,提高了氢弹的可靠性和安全性,延长了保存时间,节省了大量维护成本。于敏凭借对数据的敏感和科学的判断,解决了氢弹原理方案最关键的难题,为最终完成 “于敏构型” 奠定了基础。他带领团队在艰苦的条件下,通过手工计算和不懈努力,攻克了一个又一个技术难关,为中国氢弹事业做出了卓越贡献。

中国第一颗氢弹爆炸成功后,于敏并没有停下前进的脚步。他带领团队又突破了核武器小型化、中子弹技术,为我国核武器发展战略和国防高技术发展作出重要贡献。当美国引爆第一颗中子弹,核武器进入小型化实战阶段时,于敏意识到新的核垄断正在形成。如果我国不具备核武器小型化的能力,又会回到被人卡脖子的 50 年代。于是,他带领团队夜以继日地研究,最终在 1988 年,我国也成功研制出中子弹。

在我国小型核武器研究的关键时刻,于敏又一次带领研发团队赶在宣布加入全面禁核试条约的前一天,完成了最后两次核试验。我国仅仅用 46 次核实验就成功研制出了第二代小型核武器。于敏用自己的智慧和毅力,不断在国防科技领域创造着奇迹。

于敏的科学家精神,是一座不朽的丰碑,激励着后人在科学道路上为国家繁荣和人类进步贡献力量。

于敏身上体现出强烈的爱国主义精神。他为了国家和人民的利益,毅然投身于氢弹理论研究,舍弃国外优越的工作和生活条件,在国家最需要的时刻,毫不犹豫地奉献自己的智慧和力量。他深知国家安全面临的挑战,明白只有强大的国防才能让国家站稳脚跟,这种对国家的忠诚和担当,是爱国主义精神的生动写照。

他在科学研究的道路上默默无闻地奉献了一生,为了国家的利益和荣誉,付出了巨大的努力和牺牲。隐姓埋名 30 多年,他一心扑在研究上,从不追求个人的虚名。他把自己微薄的力量融进祖国的强盛之中,这种无私奉献的精神,成为后人学习的榜样。