知名珠宝品牌如“周大福”和“老凤祥”也未能幸免于假冒产品的困扰,这些假货的制作成本仅需十几元。

黄金造假现象最初源自何处?我们又该如何有效防范购买到假冒产品?黄金造假的历史可以追溯到古代,当时一些不法商人为了牟取暴利,开始在黄金中掺入其他金属。这种做法逐渐流传开来,成为行业内的一个顽疾。随着技术的进步,造假手段也变得更加隐蔽和复杂,给消费者带来了更大的风险。要避免购买到假黄金,首先需要了解一些基本的鉴别方法。例如,可以通过观察黄金的颜色、重量和硬度来判断其真伪。真正的黄金通常呈现出独特的黄色,且质地较软,易于弯曲。此外,购买时应选择信誉良好的商家,并索要正规的发票和鉴定证书。另外,现代科技也为我们提供了一些便捷的检测工具。例如,使用电子测试仪可以快速检测黄金的纯度。这些工具虽然价格较高,但对于经常购买黄金的人来说,不失为一种有效的投资。总之,黄金造假现象虽然难以根除,但通过提高自身的鉴别能力和选择可靠的购买渠道,我们完全可以避免成为受害者。

今年的315消费者权益日,揭露了众多不法商家的欺诈行为,令他们措手不及。然而,令人震惊的是,即便在价格高昂的黄金交易市场,也未能幸免于骗局。一些不法分子精心设计看似无懈可击的骗局,目的就是为了非法获取他人财产。这一现象不仅暴露了市场监管的漏洞,也提醒消费者在购买贵重物品时需更加谨慎。

最近,一位女性带着她价值过万的“黄金”首饰到回收店打算卖掉,原本期待能获得一些利润。然而,经过专业检测,她发现自己在知名品牌“周大福”和“老凤祥”购买的那只标榜为纯金的手镯实际上是“金包银”,价值远低于预期。这一结果让她大失所望,因为这些商品出自信誉良好的大品牌店铺。

消费者通过在线搜索发现,自己并非此骗局的唯一受害者。山东警方破获的“金包银”系列诈骗案揭露了一个令人震惊的骗局。三名嫌疑人精心设计了一个方案:他们先在网上购买真正的黄金首饰,然后退货时用外观相似的假“金包银”首饰替换真品,从而对多家电商实施了诈骗。

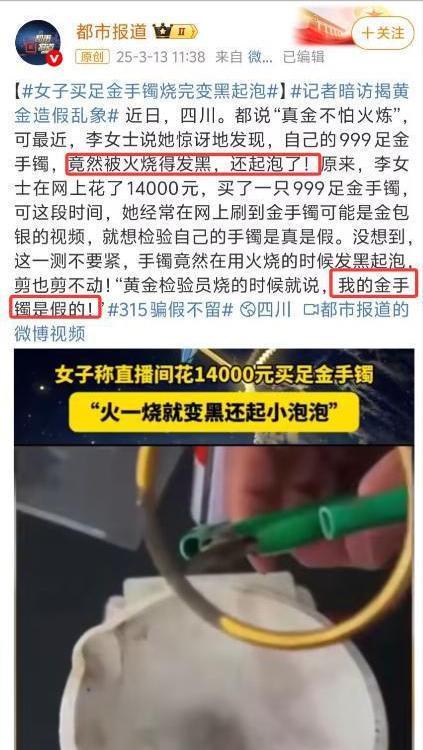

四川的李女士在网上看到一种说法,真金不怕火炼,于是决定把自己买的那只金手镯拿去熔化,看看是不是真的。

李女士没想到,自己当初按足金价买的手镯竟然经不起火烧,不仅变黑,温度一高还起了泡。

黄金长期以来被视为财富的象征,既是装饰品,也是可靠的投资选择,深受各年龄段人群的青睐。

最近几年,金价持续攀升,吸引了一些不法之徒的目光。他们盯上了黄金市场的利润空间,试图从中牟取暴利。这些人利用消费者对知名品牌的信赖和追捧心理,通过非正规途径购入廉价原材料,进行非法交易。

通过一系列精细的仿制和处理,这些廉价的赝品便能以假乱真,化身为与正品难辨真伪的“高端”珠宝。令人咋舌的是,这些假货的制作成本竟然低至几十元!

很多人好奇,为什么假货能和正品看起来几乎一模一样?其实,这背后有一套完整的造假链条在运作。从选材、制作到包装和销售,每个环节都有专人精心设计和管理。

造假者会精确仿制正品的每一个细节,完全按照原版的设计和特点来制作赝品。这种高仿手段使得普通消费者难以辨别产品的真伪,即便是经验丰富的行家也可能被蒙骗。

更糟糕的是,这些仿冒品不仅看起来跟真的一样,售价还特别低。一些黑心商家为了吸引买家,故意把价格压得特别便宜,有时候甚至亏本卖。结果,很多人因为贪小便宜就上了当。等你发现买了假货,想退货或者讨个说法,那可就麻烦大了,简直比登天还难。

作为全国最大的黄金珠宝交易中心,深圳水贝地区近年来频繁出现黄金造假问题,已成为行业内造假现象最为严重的区域。该地区集中了大量黄金珠宝商家,但部分不法分子利用这一优势,进行黄金制品的伪造活动,严重影响了市场秩序和消费者权益。这种现象不仅损害了深圳水贝作为黄金交易中心的声誉,也对整个黄金珠宝行业造成了负面影响。

深圳水贝市场汇集了各式各样的珠宝首饰,无论是造型独特的项链、手链,还是做工精致的戒指、耳环,这里都能找到。与市面上的其他市场相比,这里的黄金价格明显更具优势。

在深圳水贝市场走访时,记者注意到,除了合法经营“金包银”的商家,部分店铺还存在以假乱真的现象。这些商家利用电镀或化学镀技术,在铜制饰品表面覆盖一层极薄的金膜。只要镀金层达到一定厚度,这些饰品就能顺利通过检测设备的检验。这类“镀金银”产品外观与真金几乎无法区分,但实际并不含任何黄金成分。

除了常见的“金包银”和“镀金银”造假方式,还存在一种更为恶劣的欺诈手法——“仿金制品”。这类产品实际上是用铜或其他廉价金属合金制成,通过电镀工艺伪装成黄金,并在表面刻上“足金999”的标识。为了增强欺骗性,造假者还会为其配备精致的包装盒和伪造的检测报告,以此冒充纯金制品出售给不知情的买家。

这些所谓的“仿金制品”制作成本极低,有些仅需几块钱,但市场售价却可以飙升至上万元,利润空间巨大。此外,这些商家还提供知名品牌的包装盒供消费者购买。

不论是香港的知名品牌如"周大福"、"周生生",还是内地老字号"老凤祥",甚至是表示黄金纯度的"足金999"字样,都可以根据客户需求定制印刷。这些仿制包装盒在外观上,无论是用料、印刷技术,还是品牌标志,都与正品包装盒极为相似,普通消费者几乎无法区分真假。

记者随后带着这三件饰品走访了几家黄金回收店,店主们通过目测和简易设备检测,依然无法辨别其真假。人们常说“科技推动进步”,但为何这些高科技手段却被“金包银”轻易蒙混过关?

出乎意料的是,随着社会的进步,生活条件本应改善,但首先遭受戏弄的却是人类自己。

在深圳水贝进行黄金市场暗访时,一位商户主动向记者介绍成为“镀金银”供应商的机会。她私下透露,实际含金量只有2.5%的手镯,往往被标榜为含金5%出售。这种虚报黄金含量的做法,在行业内部被称为“偷金”。

为了核实金店的说法,记者分别从电镀厂和“金包银”工厂购买了五件镀金首饰,并从中选出三件总重1.68克的金饰,拿到店铺进行提纯实验。结果显示,这三件首饰仅提炼出1.02克黄金,表明厂家实际克扣了40%的黄金含量。

这些首饰的黄金成本折算后每克超过千元,远高于市场金价。据行业内部人士透露,电镀厂普遍存在"偷金"现象,这种行为已成为最赚钱的手段。

近期,有投资者购入表面镀金的设备,仅仅60天内就获利超过4000万元。这种暴利诱惑,导致一些不良商家甘冒法律风险,也让普通消费者在选购黄金首饰时难以辨别真伪。

广东省海丰县梅陇镇,号称“首饰之都”,却在网上卖假货成了典型。当地的饰品店老板透露,网上那些号称“999”纯金的首饰,其实大部分都是铜做的。

所谓的“999”钢印,不过是商家随意印上去的,目的就是忽悠消费者。而消费者指望通过附带的检测证书来判断含金量,简直是痴人说梦。这些所谓的证书,其实就是一张废纸,根本没有任何实际意义。那些无良商家为了赚钱,想标多少含金量就标多少,完全不顾道德底线。这让人不禁怀疑,现在还有什么是可信的?

记者在镇上用13块钱买了几个铜手环,然后送到工厂给它们镀上一层金,还打上了“足金999”的标记。为了显得更真实,他们还配了检测证书。这么一折腾,成本总共才19块钱的“足金999”手镯就出炉了。

记者通过专业机构检测发现,这些所谓的镀金手环其实不含任何黄金成分。这些假货在电商平台上以"正品保证"为名,专门卖给那些想省钱又想要大牌效果的买家。说白了,就是拿假货当真货卖,坑的就是那些贪便宜的消费者。这种挂羊头卖狗肉的做法,完全是在欺骗消费者。

在网络购物和直播带货中,虚假黄金的销售手段层出不穷。商家利用消费者对黄金的偏好以及对电商平台的依赖,设下重重圈套,诱导消费者不知不觉中招。这些不法商家通过精心策划的营销策略,将消费者引入预先设计的消费陷阱中,使其在不知不觉中上当受骗。

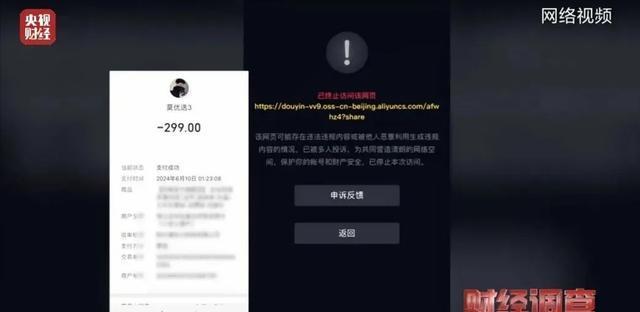

消费者在遭遇侵权时,往往面临找不到卖家的困境,只能自认倒霉。例如,有消费者在夜间观看黄金金条直播时,发现支付页面顶部显示的是伪造的"中国黄金"标识,但次日却变成了"舔狗"字样,卖家也随之消失得无影无踪。这种欺诈手段不仅导致消费者经济损失,更严重损害了他们对网购平台的信任度。

在选购黄金首饰时,建议避开"一口价"商品。消费者需要特别留意商品的重量明细和加工费用。这类"一口价"商品与传统按克计价方式不同,其定价主要取决于款式设计、制作工艺的精细程度等因素。这种定价方式通常会导致最终售价明显高于按克计算的黄金首饰。因此,在购买前务必仔细确认商品的重量和具体加工成本,以确保物有所值。

选购饰品时,务必向卖家确认商品的实际重量和加工费用,防止被收取不合理的高价。此外,这些关键数据应当详细写入购物发票或收据中,为后续可能出现的消费纠纷保留证据。这样做不仅能保障自身权益,也能避免不必要的经济损失。

投资就像赌局,十有八九会亏,最后受伤的还是自己。所以,投资者必须保持冷静,别让贪心冲昏头脑。在做任何投资决定前,最关键的是做足功课,了解投资对象的本质和可能的风险,同时也要清楚自己能不能承受这些风险。

投资领域没有不劳而获的好事,也不存在绝对盈利的交易。想要在投资中获得长期稳定的收益,必须基于自身实际情况,采取务实的态度和策略。投资者应当保持理性,避免盲目跟风,在充分评估风险与收益的基础上,做出审慎决策。只有坚持稳健的投资理念,控制好风险敞口,才能在资本市场中实现持续发展。成功的投资需要耐心和毅力,不能指望一夜暴富,而应着眼于长期价值的积累。