10月25日,贵州省贵阳市中级人民法院对拐卖儿童罪犯余华英的案件一审作出判决,宣判余华英死刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

这一案件的宣判不仅是对罪犯法律上的制裁,也再次引发了全社会对拐卖儿童这一恶行的强烈反思。

判决结果与犯罪事实:正义的重锤

余华英犯下的罪行触目惊心。

自1993年至2003年,余华英伙同他人,以非法获利为目的,长期在多个省市流窜,拐卖了17名无辜儿童。

这些孩子被带往河北省邯郸市等地,通过不法渠道转手给收买人,换取金钱。

此过程中,余华英等人并没有考虑被拐儿童的命运以及其背后家庭的痛苦。

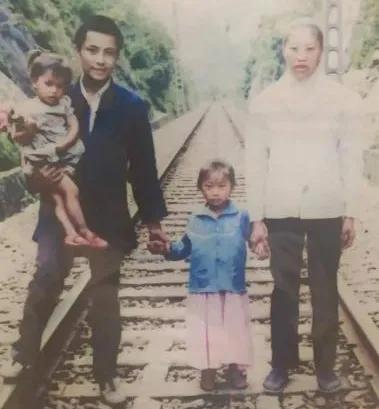

这些行为导致12个家庭的亲情破裂,有些父母为了寻找子女四处奔波,甚至抑郁而终。

无论从任何角度来看,余华英的行为都是对人性、法律和社会的公然挑战。

贵阳市中级人民法院在重审过程中认定,余华英主观恶性极深,犯罪情节特别恶劣,社会影响极其负面。

因此,即便其供认犯罪事实,但法院仍认为其罪行深重,坦白不足以减轻处罚,依法判处死刑。

这一判决不仅是对被拐家庭的交代,也是对社会正义的一次有力捍卫。

社会影响与法律认定:更多反思与警醒

余华英案并非个例,近年来拐卖儿童案件屡见不鲜。

许多家庭在这些案件中承受了难以言喻的痛苦。

孩子是一个家庭的希望和未来,而拐卖儿童的罪行,不仅摧毁了这些孩子的生活,更是对整个社会道德底线的践踏。

从法律角度来看,余华英的犯罪行为显然已超越了法律可以容忍的底线。

我国现行的刑法第240条明确规定了拐卖妇女、儿童罪的处罚标准,而在该案件中,法院对余华英的定罪与判刑完全符合法律规定。

这表明,我国对拐卖儿童罪犯的惩处力度正在逐步加强,而此类恶行不会在法治社会中逃脱制裁。

心理援助与社会教育:防患于未然

案件的背后,是那些被拐卖儿童及其家庭无法弥补的创伤。

这些孩子不仅失去了家庭,还可能被剥夺了正常的生活、教育和心理健康。

社会在声讨犯罪的同时,更应该关注这些孩子及其家庭的心理创伤,给予及时的援助。

心理援助机构应加强对受害家庭的支持,帮助他们重新走出阴影。

预防犯罪的关键在于加强教育和宣传。

社会各界应提高公众的安全意识,特别是对儿童的保护和防范措施。

加强法律知识的普及,让每个家庭都了解如何保护孩子,避免悲剧重演。

法律完善与社会责任:呼唤更严厉的打击

余华英案的发生再次暴露了拐卖儿童犯罪手段的复杂性和隐蔽性。

尽管我国法律已经对拐卖妇女儿童罪作出了严厉的规定,但仍有犯罪分子铤而走险,犯罪链条难以斩断。

法律体系还需进一步完善,尤其是在打击拐卖儿童的网络、追踪拐卖利益链条等方面加强执法力度。社会的共同责任不容忽视。

家庭、学校、社区应当形成一张严密的保护网,通过相互合作,共同抵制和揭发此类犯罪行为。

只有当社会形成强大的防线,才能有效遏制拐卖儿童的发生。

正义迟到,但不会缺席

余华英案的判决,是迟来的正义,但正义终

究没有缺席。

这一死刑判决不仅是对被害家庭的慰藉,更是对社会法治精神的宣扬。

拐卖儿童是对生命和家庭的残酷践踏,无论法律还是社会,都不应对这种罪行有丝毫姑息。

每一个家庭都有权享受幸福,每一个孩子都应在阳光下茁壮成长。

正如这次判决所昭示的那样,法律和正义的光芒终将照亮每一个角落,任何邪恶都将无所遁形。

对余华英宣判死刑案件这件事你怎么看?欢迎来评论区交流讨论,期待聆听您的观点。