2024年5月,纽约哥伦比亚大学校园内抗议声此起彼伏,而一街之隔的美联社大楼里,普利策奖委员会正庄严宣读获奖名单。获得公共服务奖的记者团队,因揭露美国最高法院大法官收受富豪贿赂的丑闻震动全国。这一幕,恰似140年前那个匈牙利移民用报纸头版对抗权贵的重现——约瑟夫·普利策,这个曾流浪纽约街头的偷渡客,用一生诠释了“新闻改变世界”的传奇。

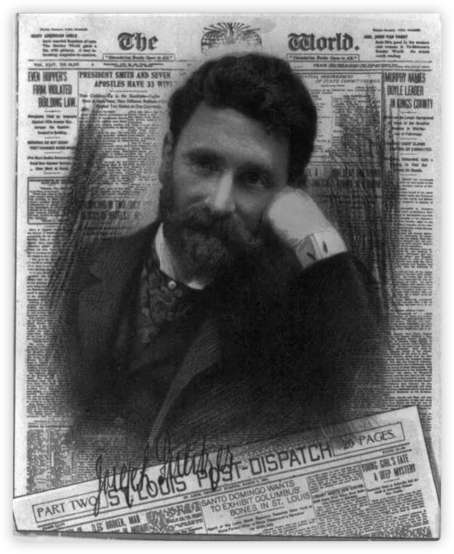

约瑟夫·普利策,就是那个设立名扬新闻传媒的“普利策奖”的报业大亨,为自由女神像基座筹款不惜与富豪们抗争的普利策。

01从布达佩斯少年到纽约报业大亨1847年春天的布达佩斯,8岁的约瑟夫跪在父亲棺材前,手指摩挲着棺木上未干的希伯来悼词。身为犹太面包师的老普利策,曾在每个安息日多烤一炉面包接济穷人,却在为市长宴会烤制罂粟籽面包时猝死。

葬礼上无人问津的冷清,让少年约瑟夫攥紧了拳头——这个场景,二十年后化作《纽约世界报》的不公的宣言:“权贵用天堂谎言掩盖人间罪恶!”17岁时,约瑟夫随着人群奔向美洲大陆。

蜷缩在汉堡港货轮底舱,腐臭木桶间的偷渡客中,唯独他每日坚持洗漱刮脸,保持这良好习惯。

他用半瓶朗姆酒贿赂水手长,换来一本破旧的《莎士比亚戏剧集》,这成了他的英语启蒙教材。

初到纽约,纽约港的寒风里,他睡过码头仓库,某日竟从码头垃圾堆翻出半本《美国宪法》,他擦拭着封皮上的铜制鹰徽,用拉丁语高声背诵《人权法案》,竟然吓得巡查的爱尔兰巡警连连后退。

南北战争爆发后,他加入联邦军刷洗战马,靠着替士兵代写情书换得《布莱克斯通法学评论》,在军营的马粪堆里自学成材。南北战争结束后,这个精通五国语言,却只有英语蹩脚的退伍兵,将在圣路易斯的贫民窟点亮人生转折的明灯。1868年,在一次纽约民事法庭,浑身鱼腥味的约瑟夫借用法官钢笔,当庭写下三页辩护词,硬生生帮偷面包的意大利移民获得脱罪。

《太阳报》记者追问其法律知识从何学来,他踢了踢磨破的靴子说:“在谢尔曼将军的马粪堆里。”

这双沾满战火与泥泞的靴子,即将踏碎镀金时代的虚伪面具。

1878年他买下濒临倒闭的《圣路易快邮报》。

他在创刊号上写下"真相悬赏"公告:任何市民若能证明报道失实,可凭证据领取100美元奖金。

公告刊出第七天,市政工程局局长带着会计师闯进报社兴师问罪。

官僚将一叠文件拍在桌上:"你们说我贪污了八万七千美元?实际金额是八万七千零五美元!"

整个编辑部陷入一片死寂。

普利策突然放声大笑。他掏出支票本像小提琴演奏家那样,优雅的签下名字:"这是新闻史上最值得支付的五美元!"

次日,报纸头版变成《致歉声明》,下方却用更大字号写着:"经热心市民举报,本社昨日揭露的贪污数额存在重大误差——实际金额应为八万七千零五美元!"

这场貌似癫狂的闹剧,让报纸销量翻了四倍!

当竞争对手《环球报》还在嘲讽这是廉价营销时,他们的主编也许忽视了街头巷尾的变化:家庭主妇开始收集煤气费账单,码头工人主动记录货轮走私情况,连擦鞋童都会拦住记者说:"先生,我昨天看到参议员进了妓院,这值多少钱?"

而约瑟夫.普利策却站在报社的墙壁前,目光聚焦在哪块铜色铭牌上,斑驳的字迹显示出----“真理至上”!

法国人说要送给美国一座象征自由的纪念碑,爱慕虚荣的人们兴高采烈。

但是,当十年后自由女神送往纽约,需要美国人建设的雕塑基座资金却仍然没有着落。

三周前,法国货轮"伊泽尔号"在港口卸下214箱女神残躯,《世界报》曾用整版渲染浪漫:"法兰西的纤纤玉手,即将托起新大陆的黎明!"

此刻这双手却成了烫手山芋。

“法国人送来青铜荡妇,竟要我们花十万美元给她做鞋?”《纽约先驱报》的嘲讽刺得普利策双目生疼。

贝德罗岛上,自由女神像的右手食指斜插淤泥,如同对这个“自由灯塔”国度的讥笑。

次日,普利策在《世界报》头版投下震撼炸弹。

海报左侧是自由女神像设计图,基座位置标注着"此处将刻上每个美国人的名字"。

海报右侧则是钢铁大亨卡耐基的尖刻言论:"与其给穷鬼们铸铜像,不如给我的工人多发五分钱!"

最后,在报纸的下方,普利策用加粗的字体宣言:"我们不要百万富翁的施舍,只要十万个普通人的一美元!"

这场媒体奇袭迅速席卷全美。

布鲁克林洗衣妇玛格丽特典当了亡夫的怀表,将5美元硬币裹在浸透肥皂沫的围裙里送到报社;

堪萨斯州的牛仔们凑足80美分,在附信里画了顶被箭射穿的牛仔帽;

就连华尔街擦鞋童乔伊也送来皱巴巴的1美分硬币——它被镶在水晶相框里,陈列在编辑部最显眼位置。

有醉汉为看到自己名字登报而戒酒,有主妇为让新生儿姓名见报提前分娩,甚至南方种植园的黑奴也偷偷寄来裹着棉籽的硬币。

当募捐突破五万美元时,普利策突然撤下所有广告,用整版刊登工程师修改后的基座图纸——原本预留的赞助商铭牌区,变成了十二万片铜制枫叶,每片叶子都对应着一个捐赠者的姓名缩写。

普利策的募款策略取得了巨大的成功!

在募捐最火热的十二月,普利策秘密派记者潜入卡耐基钢铁厂。

五天后,《世界报》推出特别报道《自由的火炬与血汗的熔炉》,新闻图片令人窒息:左侧是自由女神像华美冠冕的施工细节,右侧则是钢厂童工被轧断的手指;上端展示着基座花岗岩的矿物分析报告,下端揭露炼焦炉旁平均寿命仅29岁的工人档案。

这组报道犹如投下的第二颗劲爆炸弹。

愤怒的市民包围钢铁公司总部,神学院学生举着火把在第五大道游行,就连欧洲报纸都惊呼:"纽约正在用舆论锻造锁链,捆住资本巨兽的利爪!"

耐基最终被迫公开道歉,并匿名捐赠五千美元——这笔钱被普利策退回,附言写道:"自由女神不需要染血的硬币。"

最终,由法国建造的自由女神像在1886年10月28日完工揭幕。

在所有官方活动结束之后,工人们从女神裙摆暗格里取出一块未经申报的铜牌,上面刻着普利策的亲笔题词:

"这里安息着镀金时代的良知,由十二万双粗糙的手托举至星空。当未来的暴风雨锈蚀青铜,记住——自由从未属于穿貂皮的人。"

1890年冬,当普利策的指尖触碰到新落成的20层新闻大厦青铜门把时,冰凉的金属让他想起匈牙利老宅门环的温度。

这座耗费巨资的庞然大物俯视着整个曼哈顿,地下室印刷机的轰鸣犹如巨兽心跳,而他却再也看不见自己亲手设计的镀金圆顶——就在大厦封顶前三天,最后残存的视网膜彻底脱落。

而他,需要坐在铺满羊毛毡的静音办公室,靠六名秘书朗读全球37种语言的报纸,来掌控这庞大的新闻帝国。

1902年8月,普利策在他的私人游艇上口授备忘录,首次提出在哥伦比亚大学设立新闻学院并建立奖项的构想。

他希望通过教育培养“兼具学者头脑与战士勇气”的新闻人,并通过奖项激励“揭露社会黑暗、服务公共利益”的报道。

1904年深秋,普利策在巴黎丽兹酒店套房里嗅到了死亡的气息。

当秘书念完哥伦比亚大学拒绝设立新闻学院的回函,他抓起水晶烟灰缸砸向声源:"告诉他们,我要买的不是教学楼,是美国未来的良心!"

普利策的愿望是--“用新闻照亮社会的暗角”!

七年后,这所耗费他毕生积蓄200万美元的学院在晨雾中奠基。

而此时,他的骨灰正乘着"自由号"驶向直布罗陀海峡——如同六十年前那个偷渡少年,他至死都在突破命运的围城。

04结语:青铜会生锈,自由精神永存当2024年获奖记者们接过普利策奖杯时,纽约港自由女神像基座的某片枫叶下,仍藏着1886年的微缩胶片——十二万封捐赠信记录着平民信仰和追求自由的力量。

普利策用一生证明,真相或许会被权势暂时掩埋,但只要仍有人愿做“船头瞭望者”,自由的火炬就永不熄灭。

正如他临终前对秘书的喃喃:“告诉后来人,报馆编辑台比总统办公桌更接近天堂……”

约瑟夫·普利策:美国报刊的编辑、出版者,普利策奖和哥伦比亚大学新闻学院的创办人。

1847年4月10日生于匈牙利,1911年10月29日去世。