张乃一虽然是开国上将李达的夫人,但她并非李达的第一任配偶。这段婚姻背后有着特殊的历史背景。李达在遇见张乃一之前,曾有过一段婚姻经历。张乃一与李达的结合,发生在特定的历史时期,成为李达人生中的重要伴侣。他们的婚姻不仅是个人情感的延续,更与当时的时代背景密切相关。这段历史反映了老一辈革命家在个人生活与国家命运交织下的真实写照。

张乃一在延安时已是三十出头的未婚女性,面对追求者总是冷淡回应,因而被戏称为“马奇诺防线”。

“马奇诺防线”这个词,其实是一种玩笑话。

抗战胜利后,张乃一被调往晋冀鲁豫根据地任职。令人惊讶的是,短短二十多天,她就与当时担任军区参谋长的李达确立了感情。这段迅速发展的关系,无疑成为了一个传奇故事。

【一】

张乃一于1913年出生在河南漯河,来自一个人口众多的大家庭。在她出生前,家中已有八个孩子,她排行第九,是家中最小的成员。

张乃一降生那天,他大哥的女儿也刚刚来到世上。这种叔侄同岁的现象,如今已经很少见了。两代人同时迎来新生命,在那个年代或许并不稀奇,但在现代社会却显得格外特别。这种巧合不仅让家族关系变得有趣,也反映了时代变迁带来的变化。

张乃一的父亲张之慎是当地一位思想开明的乡绅,非常重视子女的教育。受父亲的影响,张乃一从小就开始读书,7岁就进了私塾。之后,她又接受了新式学堂的教育。

张之慎离世后,张乃一在兄弟们的建议下,在家中休养了两年。

张乃一发现,和她年纪相仿的侄女竟然被灌输“女子无才便是德”的观念,对此她感到非常愤怒,于是提笔给三位哥哥写了一封信。

在现今这个竞争激烈的环境中,如果一个人不努力进取,缺乏知识和技能,最终只能成为被淘汰的对象……妹妹没有其他奢望,只希望哥哥们看在兄妹情分上,允许我去开封读书深造。

读完这封信,三位哥哥立刻明白,他们的妹妹绝非等闲之辈。

六妹聪慧过人,天生就是读书做事的料。遗憾的是她是个女孩,若为男儿身,定能大有作为。

张乃一的三个哥哥虽然内心观念根深蒂固,难以改变,但出于对妹妹的深厚感情,最终还是支持她前往开封求学。

在接受了现代教育后,张乃一对新式生活充满了憧憬。然而,当她的三位哥哥试图劝她回家成婚时,她毫不犹豫地拒绝了。

“社会主义不实现,我就不结婚,一定要等到社会主义实现的那一天。”

1937年,张乃一正式成为中国共产党的一员。在投身抗日斗争的同时,她将大量精力投入到理论学习中,深入钻研革命思想和马克思主义经典著作。

1938年夏天,张乃一启程前往延安,进入抗日救国训练班接受培训。

陈云曾到训练班为学员们进行了一次讲座:

女性应当培养自信、独立和坚韧的品质,鼓励她们专注于职业发展,不必在刚找到一份稳定的工作后就急于寻找伴侣或步入婚姻。

陈云的言论对张乃一产生了深刻影响。她早年在上高小时就接触了德国社会主义者倍倍尔的著作《妇女与社会》,这促使她立志投身于中国妇女解放事业。她坚定地认为,除非找到志同道合的伴侣,否则绝不步入婚姻。

张乃一在延安度过了将近七年的岁月,期间不乏追求者向她表达爱意,但她始终保持着坚定的态度,没有接受任何人的感情。随着年岁的增长,身边的战友们开始为她的婚姻问题感到担忧,纷纷劝她考虑终身大事。然而,张乃一依然坚持自己的选择,不为外界所动。

在党校学习期间,陈赓留意到了一些细节。他生性活泼,喜欢张罗各种事情。趁着没人注意,他用英语悄悄对张乃一说道:

"要不我给你牵个线,找个合适的伴侣?"

张乃一装作没明白对方的意思,含糊其辞地敷衍了一下。

另一次,一名被指控为“特务”的男学员向张乃一表达了爱意。

我们俩挺配的,都是搞情报工作的,彼此都不用挑三拣四!

张乃一直接回绝了对方,没有留下任何商量的余地。她的态度坚决,毫无妥协之意。

我并非从事间谍活动。

张乃一因此得了个“马奇诺防线”的外号,她心里清楚这称呼的含义,却完全没放在心上。

【二】

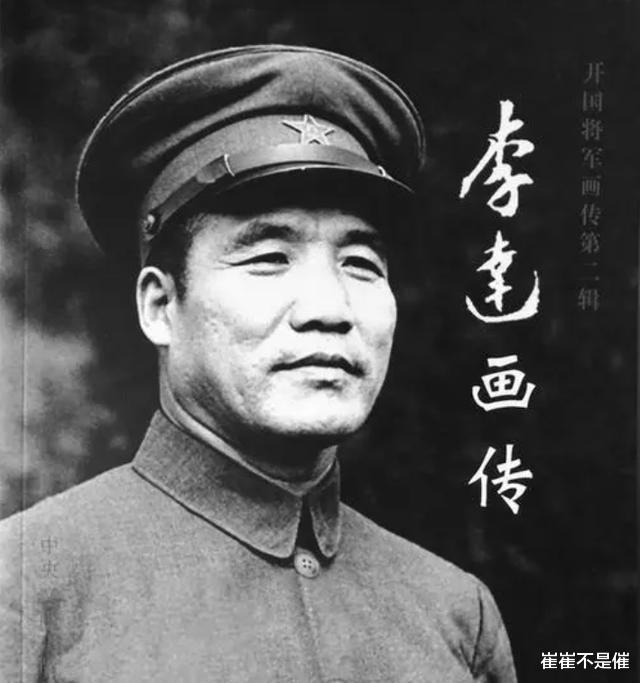

作为太行纵队司令兼军区参谋长的李达,已经和前妻分开一年多了。这期间,他独自带着孩子生活。虽然已经四十多岁,但工作非常繁忙,生活难免有些混乱。周围的同事都觉得,这样下去不是长久之计。

平杰三在延安时期就与李达和张乃一熟识,当时他还认识不少被派往晋冀鲁豫根据地的女性干部。后来,他从延安前往根据地途中,想到为老战友李达牵线搭桥。

平杰三向李达传达了消息。

延安那边来了两位单身女同志。一位相貌出众,另一位长相普通但性格实在。你自己考虑一下,更倾向于认识哪一位?

当时,平杰三并未透露自己的姓名和家庭背景,然而李达却迅速做出了决定。

“我追求的是真诚。”

平杰三向李达详细讲述了张乃一的个人背景和相关情况。

尊敬的司令员,今日致信,主要是想和您探讨一件重要的事,关于您的终身大事。延安中央党校即将派遣一批学员前往太行根据地和军区,我已经挑选了一位名叫张乃一的女同志。她各方面条件与您相当匹配。不过,她在婚姻问题上很有主见,之前不少人追求或提亲都未能成功。如今她32岁仍未婚,在延安还有个“马奇诺防线”的绰号。尽管如此,我认为她与您非常合适。此事我也会向刘伯承和邓小平两位首长汇报。

李达看完来信,表情复杂多变。没人会乐意把自己的私事暴露在众目睽睽之下。

政委邓小平注意到李达迟迟没有回应,便直接从他手中拿过信件仔细阅读了一遍。

读完信后,邓小平认为这是件好事,便对李达说道:

你以前的同事这么关心你,我也觉得那位女同志挺适合你的。他说的对,你四十多了,身边没个人照顾,我也担心。之前是我对你的事不够上心,但现在开始也不晚。

邓小平还带着一丝幽默地说:

李达,现在有个重要任务给你。一个月内,你必须突破马奇诺防线。

汪荣华,刘伯承的夫人,看到这一幕,和队友张乃一一起笑了起来。

别担心,我爱人正好和张乃一在一个组,我这就给她写信,让她帮你多说点好话。

有趣的是,张乃一对此事一无所知。

【三】

抗日战争结束后,张乃一被分配到解放区任职。与她同行的同事里,有刘伯承的妻子汪荣华。汪荣华受丈夫之托,在与张乃一交谈时,巧妙地提到了李达的近况。

有一回,汪荣华趁着张乃一在场,看似随意地提起了一件过去的事情。

在抗日战争最艰难的时期,一个寒冷的冬天,八路军129师师部向战士们发放棉衣。当时在师部任职的汪荣华也领到了一件,但试穿后发现衣服偏大,穿着不够利索,于是打算换一件更合身的。

当时,负责发放棉衣的是参谋长李达。汪荣华拿着棉衣去找他,想说明情况,觉得凭借他们之间的交情,换件棉衣应该不成问题。然而,李达却毫不通融,坚决不同意更换。

部队有明确制度,发放的物品不允许随意调换。

汪荣华一向严格遵守纪律,对此事并不在意,拿着棉衣就准备离开。就在她转身时,恰巧遇到了李达的妻子齐珂。齐珂拿到的那件大衣也不合适,正打算去换一件。

汪荣华趁机躲到一边,暗中观察李达是否会在这件事上偏袒自己人。

起初房间里一片安静,但没过多久就响起了争执的声音。事情是这样的:齐珂想换件棉衣,但李达不同意。齐珂试图用撒娇的方式说服丈夫,结果反而激怒了李达,让他大发雷霆。

别以为你是我妻子就能享受特权!实话告诉你,刚才刘师长的夫人来了,我也没给她换,更别说你了!

汪荣华多次提及李达,对其人格品质给予高度评价。她对这件事记忆犹新,在与人交谈时常常提到李达,言辞中充满赞赏之意。汪荣华对李达的为人处世印象深刻,每每谈起都流露出由衷的敬佩之情。她反复强调李达的品德修养,认为他是一个值得敬重的人。汪荣华对李达的评价始终如一,认为他具有高尚的品格和良好的道德操守。

在行军路上,汪荣华装作不经意地提起了这件事,目的是让张乃一提前有个心理准备。

当时,张乃一压根儿没意识到组织有意撮合她,心里还琢磨着,李达参谋长这人刚正不阿,怎么还有人想跟他分开。

张乃一和同伴们很快到达了河北涉县,这里是晋察冀军区的指挥中心。当地政府安排他们住在招待所,等候下一步的工作安排。

某天,张乃一顺道拜访了薄一波的妻子胡明,闲聊中得知有人要去县城。她琢磨着搭个顺风车进城配副眼镜。可谁知,车子启动后并未驶向县城,反而绕来绕去,最终停在了军区司令部。

张乃刚下车准备走动,就碰到了太行区党委的第三书记王维纲。两人是旧识,彼此微笑致意。然而,王维纲见到她后,二话不说就把她带进了一间不熟悉的房间。

张乃一在房间里感到有些困惑,因为她不认识在场的任何人。就在这时,王维纲主动走上前,开始为她逐一介绍。

这位是刘伯承,担任司令员职务,旁边那位是邓小平,负责政委工作。

当提到李达时,王维纲特意放慢了语速。

这位是李达参谋长。

张乃一之前听了很多关于李达的事迹,不由得抬头望了望。

当时,张乃一并未在意,反而是旁边的刘司令员转向李达,提出了问题。

“参谋长,住宿的事情搞定了吗?”

李达表示赞同。

张乃一很快被带到司令部旁边的一个房间坐下。

张乃一当时完全没料到,去军区司令部竟然是为了相亲。她一直以为这次调动是要让她在司令部任职。

连续多日,李达频繁与张乃一交流,张乃一始终认为这是组织安排的例行谈话。经过二十多天的深入沟通,双方逐渐熟悉了对方的背景。直到这时,李达才含蓄地表达了自己希望寻找一位女性作为终身伴侣的意愿。

张乃一终于搞清楚了整个事情的来龙去脉,瞬间感到脸上火辣辣的。

在两人坦诚相见之后,李达次日便提出了结婚的请求。

张乃一觉得李达的求婚来得有点突然,但经过一段时间的了解,她对他有了更多认识。她觉得李达正是自己理想中的革命伴侣,能够与她共度一生。经过深思熟虑,张乃一最终同意了李达的请求。

“行,就这么定了,咱们结婚吧!”

1945年12月14日,李达和张乃一结为夫妻。

李达后来对妻子张乃一说,他俩的结婚日期是他亲自挑的。

1931年12月14日,我正式成为红军的一员。那天标志着我从旧军队的士兵转变为红军的战士,同时也是我人生崭新阶段的开始,具有重要的纪念价值。

张乃一后来才了解到,李达提到的其实是宁都起义。

李达和张乃一结婚后,共同度过了几十年的时光,彼此扶持,留下了许多令人动容的故事。即便在艰难的时期,张乃一始终陪伴在李达身边,从未动摇。到了晚年,两人的感情依然深厚,仿佛从未被岁月冲淡。就连照顾他们的医护人员也深受感动,对他们的深厚情谊赞叹不已。