1946年夏末秋初,晋察冀和晋绥两大解放区的解放军部队面临了极其艰难的处境。这一时期,无论是战斗条件还是后勤补给,都让战士们倍感压力。

1946年6月初,根据中央军委的战略部署,晋察冀和晋绥两大军区决定集中优势力量,对大同地区发起进攻,以实现两大解放区的战略连接。

7月末,解放军在华北地区集结了30多个团的兵力,由张宗逊和罗瑞卿指挥,对大同发起了大规模攻势。

大同的守军在城市内坚守阵地,同时紧急向南京发送求援电报。由于阎锡山自身难保,蒋介石便指示绥远的傅作义派兵支援大同,并保证一旦解围成功,大同的管理权将转交给傅作义。

大同作为重要的煤炭资源城市,地处平绥铁路和同蒲铁路的交汇处,战略位置极为关键。傅作义意识到这一地区的价值,决定调动兵力增援大同,以巩固该地区的控制权。

傅作义和手下将领讨论后,发现大同城外聚集了解放军主力。他们担心如果直接增援,可能会陷入解放军的围城打援战术。于是决定采取迂回策略,转而进攻张家口西部的集宁(现为内蒙古乌兰察布市集宁区),以减轻大同的压力。

集宁作为张家口的战略要地,后者不仅是晋察冀解放区的核心城市,更是解放军掌握的唯一中型城市,其政治和军事价值极为重要,必须严防任何闪失。

9月初,傅作义调动了五个师的部分兵力,并整合了骑兵部队,总计超过3万人,从他的家乡归绥出发,迅速向集宁进发。经过四天的急行军,他的部队成功突破了解放军的防线,迅速逼近集宁城。

当时,我军在集宁周边已经聚集了超过4万兵力。如果选择固守城池,完全可以撑到大同战役结束。但指挥官却急于求成,计划将傅作义麾下董其武的进攻部队引入城内,然后一举消灭。

董其武的防御战术看似被动,实则固若金汤。从9月10日至13日,尽管国民党军遭受重大损失,但他们的阵地始终未被攻破。这种以逸待劳的策略,虽然在表面上显得被动,却在实际战斗中展现了强大的防御能力。国民党军坚守阵地,面对猛烈的攻击依然屹立不倒,充分证明了董其武的防御策略的有效性。

傅作义的援军第二梯队抵达集宁外围,对我军形成夹击之势。由于前期攻城部队消耗过大,战斗力严重下降,解放军被迫于13日夜间撤出集宁,并于16日放弃大同。

晋察冀军区的主力部队在战斗中遭受重创,损失惨重(据传伤亡超过三万人)。同时,大同未能攻克,集宁也宣告失守,形势急转直下。这种局面正如毛主席所形容的“扁担没扎、两头打塌”,导致华北战局陷入被动,整体形势十分不利。

情况进一步恶化,由于杨勇和苏振华的部队主力被调往大同前线,承德地区防守空虚。面对郑洞国率领的东北国军七个师的猛烈进攻,承德守军无力抵抗,最终在9月28日失守。

此时张家口面临着三面被围的严峻局势,形势极为不利。作为晋察冀军区的总指挥,聂荣臻深知蒋介石的下一步行动必然是攻占张家口。

聂荣臻面对张家口的局势感到进退两难。坚守这座城市将付出巨大代价,而放弃则可能严重影响全军士气。9月18日,毛主席向聂荣臻、肖克、刘澜涛、罗瑞卿发出电报,明确提出了三项基本原则。

首要策略是集中优势兵力,力求彻底消灭敌人;其次,采取边战边撤的方式,逐层设置防线进行有效阻击;最后,避免过分纠结于局部地区的得失,灵活调整战术。

毛主席敏锐地意识到,当前形势下继续固守张家口面临巨大挑战。基于这一判断,他向聂荣臻明确提出了两个可行方案:要么坚守,要么撤离,具体选择可根据实际情况灵活调整。他强调,不应将张家口视为必须死守的负担,而应根据战局变化采取相应策略。这种灵活的作战思路,既体现了毛泽东的战略智慧,也为前线指挥员提供了充分的决策空间。

聂荣臻部署了东、西两路指挥中心,调集了13个旅的兵力,计划守卫张家口。与此同时,国民党军队派出11个师,共计7万多人,沿着平绥线从东西两侧同时推进,试图对张家口形成夹击之势。

国民党表面上拥有11个师的庞大军队,但实际上每个师仅调派了少量人员参战,导致整体军力并未形成显著优势。

自9月29日国民党军队发起攻势以来,东、西两条战线的战况均陷入僵持。在东线,国民党军队损失兵力超过一万,直至10月10日,其进攻仍被解放军郭天民部遏制在怀来以东区域,未能取得任何实质性突破。

聂荣臻指挥五个旅的兵力向南发起进攻,成功切断平汉铁路超过120公里,这一行动直接打乱了国民党军队的部署。

就在东线和南线的战局逐渐对解放军有利之际,一直按兵不动的傅作义终于在绥远地区采取了行动。

绥远地处偏远,生活条件艰苦,与内地的繁华相差甚远。在蒋介石将张家口划入自己势力范围的利诱下,傅作义决定再次集结兵力,计划对张家口发动突袭。

他得知解放军在张家口西侧部署了大量兵力,因此避开了集宁至张家口的直接路线,避免与解放军正面交锋。他转而调集了两万多名精锐部队,于10月7日取道张家口西北方向,穿越了绵延数百里的广袤草原。次日,这支队伍突然出现在张家口以北的张北县城,成功绕过了解放军的防线。

当时聂荣臻等人误判了傅作义的战术意图,认为他只是佯攻以引诱我军向北增援,认为其主力仍驻守在集宁。实际上,张北方向的防御力量极为薄弱。面对傅军的强势进攻,张北县迅速陷落。

到了10月10日中午1点,看到张北那边打得不可开交,这才意识到傅作义派来的不是几个团的小部队,而是大举进攻的主力。

可惜已经来不及了,外边的防线一个接一个被攻破,再守下去只会造成更多无谓的牺牲。10月11号下午,晋察冀解放区的办公人员和剩下的物资只能从张家口紧急撤离。结果当天晚上,傅作义的部队就顺利拿下了这座城市。

张家口的沦陷给晋察冀军区带来了深重的忧虑,全军上下对未来充满了不安。作为第2纵队的指挥官,郭天民对此感到尤为痛心。这座城池是他在一年前亲自率军攻克的,如今失守,对他来说无疑是一次沉重的打击。

郭天民抵达张家口时,看到日军仓库里堆满了武器弹药、食品和衣物,数量多得惊人。他忍不住感慨:鬼子有这么多物资,再撑个八年都不成问题!

在涞源召开的战后总结会议上,晋察冀中央局的郭天民公开批评了军区负责人聂荣臻的两大决策失误。首先,聂荣臻在裁军问题上过于激进,将晋察冀军区的兵力从32万大幅削减至20万,导致战争爆发后部队处于不利局面。其次,聂荣臻低估了敌军的实力,结果让傅作义轻易攻占了张家口。这两项战略失误直接影响了战局的发展。

张家口的陷落让国民党阵营士气大振。作为军方发言人,陈诚在记者会上公开表示:"我认为,彻底解决共产党军事问题,只需要三到五个月时间就够了。"这番话反映了国民党高层对当前战局的乐观态度,他们相信能够迅速平定共产党势力。陈诚的发言也显示出国民党对自身军事实力的自信,认为能够在短期内完成所谓的"剿共"任务。

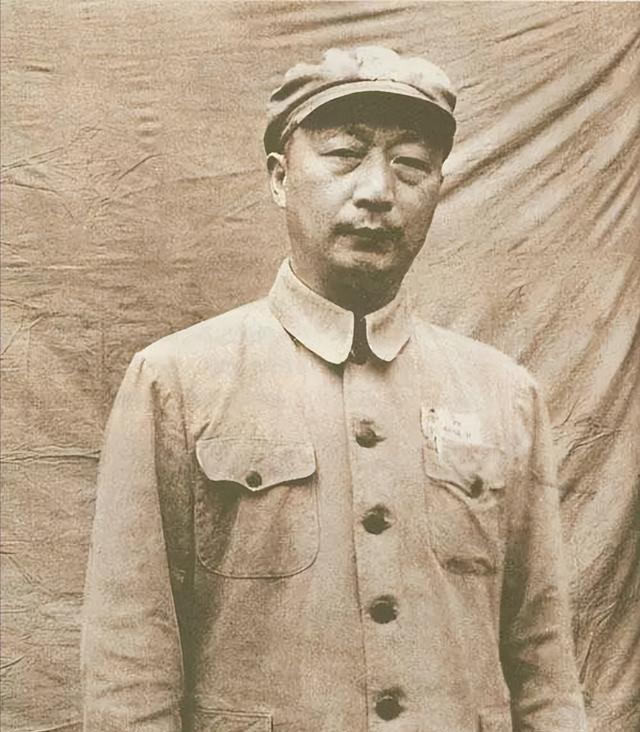

1946年,傅作义在与解放军的多次交战中取得胜利,这背后有几个关键因素。首先,傅作义的部队在战术上表现出色,能够灵活应对战场变化。其次,他的部队装备精良,后勤保障有力,确保了持续作战的能力。此外,傅作义在指挥上展现了高超的军事才能,能够有效调动和部署兵力。最后,他得到了当地民众的支持,这为他的作战提供了重要的情报和物资援助。这些因素共同作用,使得傅作义在1946年的战斗中屡屡获胜。

傅作义的作战策略非常巧妙,他精通兵法中“奇正结合”的制胜方法,善于运用虚实结合的战术。由于他长期在河北地区与日军作战,对当地的地形了如指掌,因此他的部署让人难以预料,防不胜防。

傅作义的部队纪律严明,内部团结一致,士兵们执行命令坚决。早在抗日战争期间,傅作义的部队就因作风优良被称为“七路半”。他手下的将领如董其武、鲁英麟、孙兰峰、安春山等人,都是忠诚且勇猛的将领。在友军被围困时,他们会不顾一切前去救援,完全不同于当时国民党军中普遍存在的自私自利、见死不救的恶劣风气。

起初,解放军对傅作义部队的实力和士气判断有误,认为他们只是普通的国民党部队,而且傅作义手下的兵力也不过六七万人,因此并没有把他们当作主要威胁。

傅作义的部队中还包括四个骑兵师,这些部队行动迅速,能够在短短两天内穿越广阔的草原,行程可达数百里。华北解放军的老兵们普遍反映,与傅作义的部队交战颇具挑战性,即使被包围,他的士兵也极少选择投降。

傅作义在装备骑兵时选择了英国制造的斯登Mk.II型冲锋枪。这种枪虽然设计简易,容易发生意外射击,但其火力却出人意料地强大。

因斯登冲锋枪在连续射击时容易过热,导致子弹的铅芯熔化。这使得弹头击中人体时形成不规则的形状,增加了手术取出的难度。如果是穿透伤,伤口也会呈现不规则的形状。由于这种伤害难以治疗,许多伤员不得不接受截肢手术,这对部队的战斗力和士气造成了严重影响。

在战火纷飞的岁月里,伤兵成了最棘手的问题。他们不仅失去了战斗力,还需要大量资源进行救治和护理。因此,华北解放军曾一度尽量避免与傅作义的骑兵部队正面交锋,以免造成更多人员伤亡和物资损耗。

傅作义在华北地区屡战屡胜,但由于他来自晋绥军体系,与蒋介石并非嫡系关系,因此始终被安排在张家口担任次要角色,未能得到重用。

在1946年末至1947年末的这段时期,华北地区的国民党军队面临着一个复杂的指挥体系。这个体系由三个主要机构组成:首先是李宗仁领导的国民政府主席北平行辕,其次是孙连仲负责的保定绥靖公署,最后是傅作义掌管的张垣绥靖公署。这三个机构各自独立运作,导致了指挥权的分散和协调上的困难。

保定和张垣这两个绥靖公署,表面上归北平行辕管,实际上各自干各自的,打仗的时候根本不协调。结果嘛,打得一塌糊涂,简直没法看。

华北地区的国民党军队并未察觉,解放军总司令朱德已秘密渡过黄河进入华北。在他的指挥下,解放军进行了全面整顿,尤其是野战部队的实力得到显著提升。这一系列举措使得华北解放军的作战能力迅速增强,展现出前所未有的战斗力。

经过这次整编,华北野战军正式组建,由杨得志担任司令员,罗瑞卿出任政委。这支部队规模达到12万人,成为华北地区国民党军队的主要对手。自此,杨得志就成了国民党在华北地区的劲敌。

1947年10月,杨得志和罗瑞卿的部队在清风店战役中成功包围并歼灭了国民党第3军的主力部队。紧接着,他们在11月攻占了石家庄。这一系列胜利彻底改变了华北地区的战局,标志着解放军在该地区从防御转为进攻的态势。

解放军接连重创李宗仁和孙连仲的部队,迫使蒋介石迅速采取行动。12月2日,他下令撤销保定和张垣两个绥靖公署,并任命傅作义为华北“剿总”总司令,全面指挥华北五省的50万国民党军队。这一系列举措旨在应对解放军的强势进攻,试图重新掌控华北地区的局势。

傅作义刚接手职务不久,解放军就在涞水战役中重创了他的主力部队第35军。这场惨败让军长鲁英麟深感耻辱,最终选择自杀。

傅作义的行事作风在其部队中体现得淋漓尽致,即表面言辞温和,实际行动却强硬果断。这种独特的风格在国民党军队中显得格外突出,与其他部队形成鲜明对比。他的部下普遍效仿这种策略,使得整个部队在应对各种局面时既能保持灵活,又能坚定执行决策。这种特点在当时的国民党军队中并不多见,彰显了傅作义及其部队的独特性。

尽管傅军在对抗解放军时偶尔还能取得一些局部胜利,但全国战局的整体趋势已经明显倒向解放军一方。傅作义个人的努力已无法扭转整个战场的走向。

1948年11月,平津战役即将打响,毛主席下达了重要指示,要求华北野战军和东北野战军合力将傅作义的部队控制在平津一带,彻底歼灭,防止其撤回绥远根据地。

傅作义长期在绥远扎根,当地民众和军队对他十分支持。如果他率领二十万部队撤回绥远,即使解放军最终能够击败他,也需要付出巨大的代价。

此时,在华北平原与傅作义交锋的已不再是聂荣臻,而是毛泽东亲自上阵。

毛主席制定了一套巧妙的战略,明面上攻打张家口,实际上是为了引诱傅作义上钩。同时,他调动东野部队包围塘沽,切断敌人的海上退路。在具体作战中,优先打击蒋军,暂时放过傅军,甚至连陈官庄的杜聿明也按兵不动。这一系列精心部署的战术,展现了毛主席在军事指挥上的高超智慧。

由于傅作义是个强劲的对手,程子华和黄志勇在进入关内后,顺便在密云击败了国民党驻军。这一举动激怒了毛主席,他严厉斥责道:如果因此导致傅作义逃离,你们必须承担全部责任。

在这次行动中,毛泽东采取了极为审慎的策略,为了彻底削弱傅作义的核心力量——第35军,他绕过华北地区的常规指挥体系,直接下令杨得志、罗瑞卿和耿飚的部队进行远距离突袭。经过一番努力,成功将第35军围困在新保安地区。这一举措不仅展示了毛泽东的军事智慧,也体现了他对战局细节的精准把控。

12月11日,毛泽东紧急向平津战役前线指挥部发电,指示对第35军实施围困但不立即进攻。这一策略旨在避免傅作义因绝望而放弃北平,率部南逃至青岛。通过暂时按兵不动,中共意图为后续行动争取更多时间和空间,确保战略目标的实现。

12月14日,塘沽地区获得解放,傅作义南撤的海上通道被完全封锁。一周之后,杨得志才开始对新保安展开实质性进攻。

在12月22日的新保安战役取得胜利后,毛泽东向杨得志发送了一封电报,内容简洁明了,仅有九个字:“彻底消灭新保安敌军,甚感欣慰!”

新保安战斗刚打完,傅作义就给毛主席发了电报。

毛先生:首先,关于未来国家治理和发展的大方向,我建议由贵方主导,以实现我们共同的政治目标。其次,为了尽快解救人民于水火之中,我计划立即向全国发出通电,呼吁停止一切战斗,推动全国和平统一进程。再者,我个人无意保留军队,也没有任何政治野心。……至于后续军队的安排,完全由您根据实际情况做出决定。希望您能审时度势,妥善处理相关事宜……

这明显是准备投降认栽了。

两年前,傅作义曾公开向毛主席挑战,宣称“若我败北,便称你为毛润之先生;如今你输了,该叫我先生”。他一度以数万兵力对抗二十万解放军,显得游刃有余。然而,当真正与毛主席交锋时,傅作义却未能撑过三个回合。

战胜一群新手玩家,你的水平可能仅停留在白银阶段;然而,若你能击败众多顶尖高手,那你无疑就是真正的顶级强者。