提到量子力学,许多人脑海中或许会浮现出 “玄学” 二字。这门学科全然颠覆了我们习以为常的日常生活经验,打开了一扇通往奇异世界的大门。

爱因斯坦的相对论,同样对传统认知发起了挑战,它提出了全新的相对时空观,革新了我们对时空的理解。但相对论仍归属于经典物理学范畴,因为它遵循着最基本的因果律和定域性原则(简单来说,即光速限制,任何信息和物质的传播速度都无法超越光速)。

量子力学则截然不同,它对我们的世界观和宇宙观带来了根本性的冲击,甚至连因果律这一经典物理学的基石都受到了挑战。

想象一下,在现实生活中,我们有着清晰的因果逻辑:我打你一耳光,随后你才会感觉到疼痛。但在量子世界里,却可能出现这样令人匪夷所思的情景 —— 你先感觉到疼痛,然后我才打了你一耳光。这种违背常规因果的现象,是不是让人觉得荒诞至极,仿佛踏入了一个 “不讲理” 的疯狂世界?

在经典宏观世界里,我们对事物的认知是直观而确定的。

比如一辆小汽车停在路边,无论我们是否关注它,它都客观存在于那里,位置不会凭空改变。但量子世界却充满了不确定性。在这个奇异的世界中,事物的状态往往取决于观测。

以汽车为例,假如它处于量子世界,那么只有当你进行观测时,汽车才会在某个确定的位置出现;而当你未观测时,汽车可能身处宇宙的任何角落,甚至可能同时出现在两个不同的地方。这听起来是不是让人难以置信,仿佛意识能够左右客观世界的存在?

关于 “意识” 对量子世界的影响,在大众的讨论中愈发神秘化。

然而,对于物理学领域的专家而言,在量子力学的某些诠释中,尽管确实涉及 “意识” 概念,但其中的内涵绝非普通大众所理解的那般简单。物理学家们凭借着深厚的科学素养,专注于对自然规律的探索,并没有精力涉足玄幻哲学等领域。实际上,量子力学中关于 “意识” 的诠释,有着更为深层次的逻辑脉络,不能仅仅从字面意思去解读。

量子力学的诸多诠释,都围绕着一个核心 ——“观测”。可以说,量子力学的所有谜题,根源都在于 “观测” 这一行为。

量子世界具有许多令人难以理解的特性,诸如叠加态、不确定性、纠缠态等量子态。在理论层面,这些状态能够存在,但一旦我们进行观测,却只能捕捉到某一个确定的状态。这就引发了一系列问题:为什么会出现这种情况?在从不确定状态转变为确定状态的过程中,究竟发生了什么?

为了更形象地说明这些抽象的概念,我们借助著名的思想实验 “薛定谔的猫” 来一探究竟。

这个实验想必很多人都有所耳闻,大致过程是这样的:一只猫被关在一个密封的箱子里,箱子里装有放射性元素、毒气瓶等装置。放射性元素有 50% 的概率发生衰变,一旦衰变,就会触发机关打破毒气瓶,猫就会死亡;若没有衰变,猫则存活。

按照量子力学的诠释,放射性元素在未被观测时,处于衰变与不衰变的 “叠加态”。那么与之紧密关联的猫,最终也会处于 “生和死” 的叠加态,也就是存在一只理论上 “既死又活” 的猫。但这显然与我们日常的认知相悖,在现实生活中,怎么可能出现一只同时处于生死两种状态的猫呢?

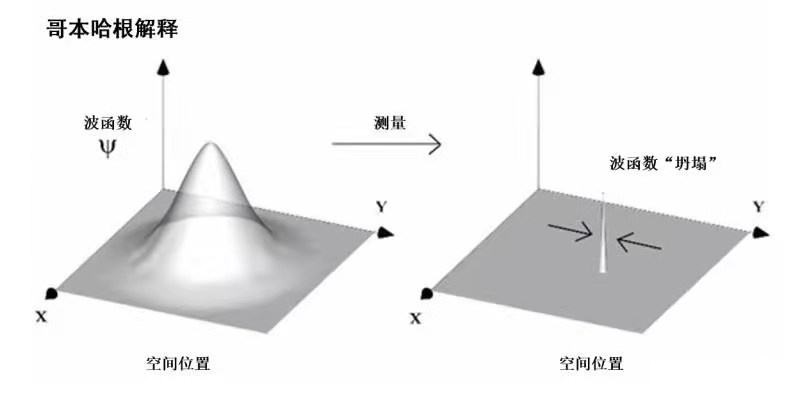

出于好奇,我们试图打开箱子一探究竟,看看这只 “既死又活” 的猫究竟是什么模样。然而,就在我们实施观测的瞬间,神奇的事情发生了,猫会从 “既死又活” 的叠加态 “坍缩” 为 “要么死,要么活” 的唯一确定状态。

这似乎表明,在我们没有观测时,量子事件如同一片模糊的 “概率云”,充满了不确定性;而当我们进行观测的那一刻,概率云瞬间坍缩,变成了一个确定的结果。

是我们的观测行为改变了最终的结果吗?难道真的是我们的意识在影响客观世界?

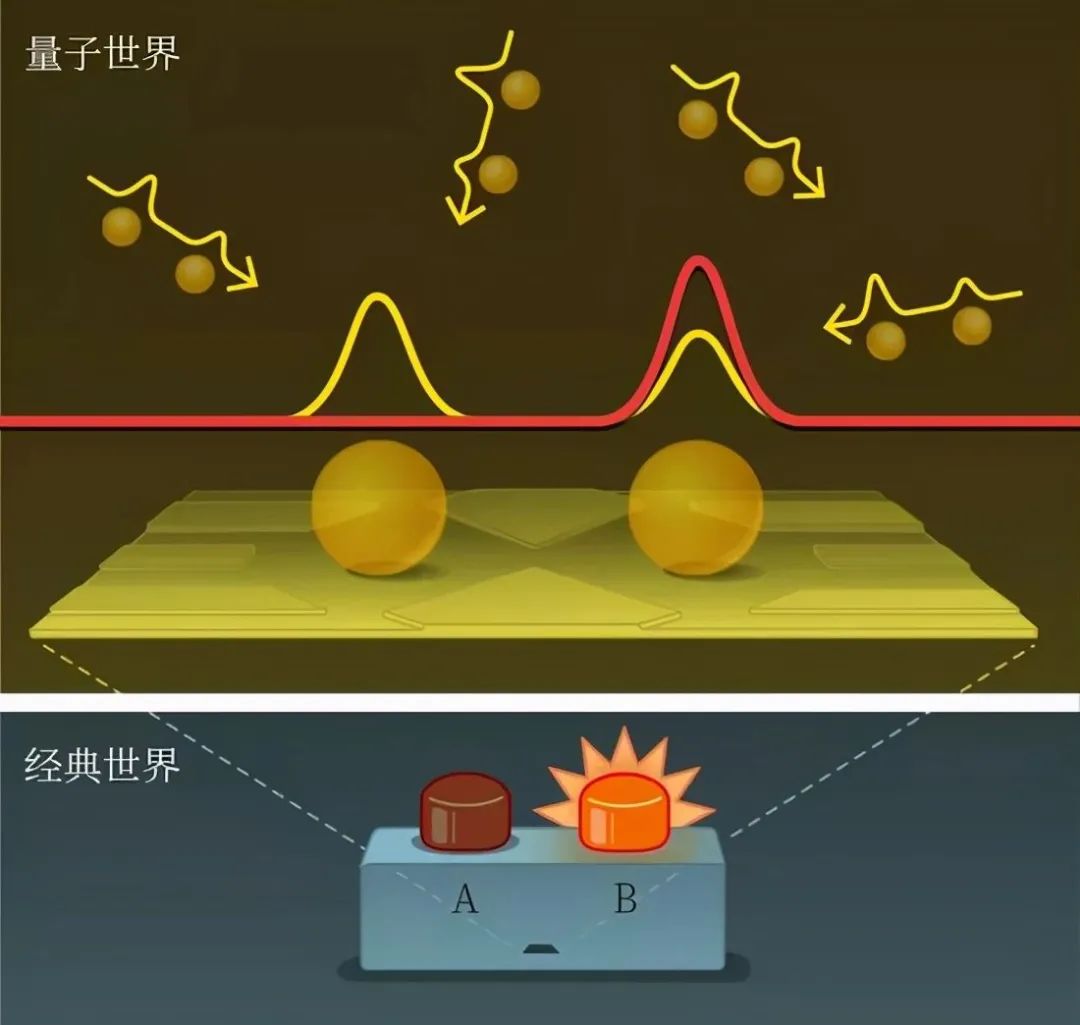

以玻尔为首的哥本哈根学派认为,在观测之前去探讨猫的状态没有实际意义,因为任何观测者和观测行为都属于独立于理论之外的特殊过程。这其中涉及到 “量子经典边界” 的问题。

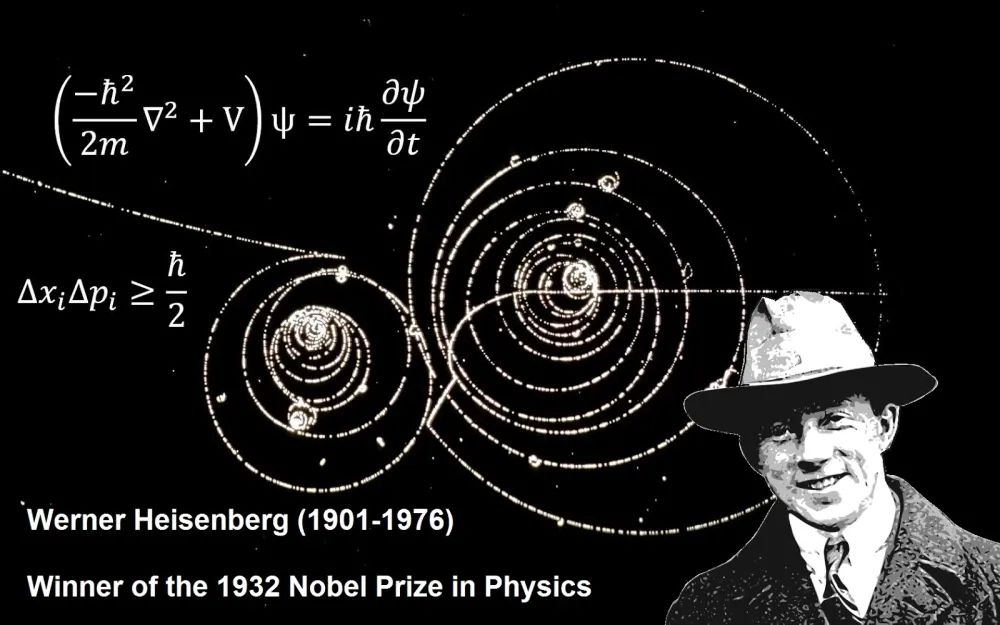

观测行为和观测者遵循经典物理规律,而微观粒子属于量子范畴,两者之间存在着一道边界,观测行为必须跨越这道边界才能生效。物理学家海森堡也提出了 “海森堡边界” 的概念,他认为在边界的一侧是经典世界,一切都遵循我们熟悉的经典物理法则,不存在叠加态和不确定性;而另一侧则是量子世界,充满了叠加态和不确定性。

但这个边界究竟在哪里,又该如何定义,海森堡也无法给出确切的解释。他只是指出,这条边界由我们所研究问题的性质决定,并且物理过程不应存在不连续性,边界的具体位置具有一定的自由度。可以看出,哥本哈根诠释对于 “边界” 的解释较为模糊,有回避核心问题之嫌。

为了解释量子世界如何过渡到经典世界,玻尔还提出了著名的 “对应原理”。

该原理认为,量子力学在经典物理边界处应能自然地与之兼容。然而,这一原理最大的问题在于:所谓的 “经典物理边界” 究竟该如何界定?我们知道,像电子、光子等微观粒子,由于质量极小,会表现出明显的量子效应,如叠加态、不确定性等。

而在经典世界中,物体质量较大,例如一个篮球,主要表现出经典物理效应,量子效应难以显现。但如果我们逐步放大微观尺度,会发现量子效应会逐渐向经典物理效应转变,且这个转变过程是较为自然的。

这意味着,在大质量物体上,不确定性极小,几乎可以忽略不计。宏观物体由于质量大,物质波的波长极短,短到难以展现出波的特性,所以我们在日常生活中难以察觉到量子效应。这便是玻尔对于量子效应过渡到经典物理效应的诠释。

但这种解释看似合理,实则存在漏洞。

以薛定谔的猫为例,这个思想实验将微观世界的诡异现象延伸到了宏观世界,让人难以接受。对应原理的具体问题在于,既然量子效应会随着尺度增大逐渐转变为经典物理效应,那么微观与宏观之间似乎不应存在明确的边界。

所谓的 “经典与微观” 的对应关系,并非经典状态与量子状态的简单对应,而是经典确定状态与微观不确定状态的统计平均之间的对应。也就是说,在经典物理世界中,诡异的量子效应并非真正消失,只是从表象上看似乎消失了。

在经典混沌系统中,这种矛盾会被不断放大,无论我们如何增大尺度,量子效应都会以某种线性方式出现,导致无法产生混沌现象。但在现实的经典世界中,混沌现象却随处可见。为了解决这一问题,科学家们提出了退相干理论。简单来说,退相干就是微观粒子与周围环境发生相互作用,致使量子效应消失,不再具有相干性,也就是不再表现出量子特性。

玻尔对于自己提出的对应原理表达了这样的观点:量子效应并非自然地转换为经典理论,只是在统计解释层面与经典理论相吻合。

换句话说,量子力学的统计平均结果与经典物理的确定结果在一定程度上近似一致。但需要明确的是,量子力学与经典物理是两个截然不同的理论体系,它们相互独立,无法从其中一个推导出另一个。

玻尔还表示,无法从量子力学中推导出观测结果的合理解释,原因在于我们生活在宏观世界,所有物体本质上都是经典的,我们所使用的观测仪器自然也遵循经典物理规律。因此,从经典到量子边界的观测过程,会促使波函数发生坍缩。

波函数属于微观领域的概念,而我们的观测行为处于宏观世界,当我们对波函数进行观测时,观测结果必然会跨越边界,从量子态转变为经典态,即从叠加态变为确定态。但尴尬的是,玻尔始终未能明确指出这个边界究竟位于何处,这难免给人一种敷衍的感觉。

此外,无论是我们人类自身,还是所使用的观测仪器,都是由微观粒子组成的,那么为什么由微观粒子构成的我们和仪器,却要遵循与量子力学不同的特殊法则呢?

实际上,科学家们一直在努力寻找这个所谓的边界,并且取得了一定成果。

通过实验,科学家们已经验证了在更大尺度上存在量子效应。

以双缝干涉实验为例,经过不断改进,已经实现了在由 810 个原子组成的大分子尺度上观察到干涉现象。可以预见,随着科技的不断进步,我们将在更大尺度上观测到量子效应,这意味着宏观物体同样可能遵循量子力学规律。

冯诺依曼等科学家指出,量子力学应该具有普适性,不仅适用于微观世界,在经典宏观世界同样有效。这表明,量子世界与宏观经典世界之间或许并不存在绝对的边界,两个看似截然不同的世界,或许都可以用量子力学来进行描述。所谓的观测或测量,本质上是被观测对象与观测者(或观测仪器)之间的相互作用。

上述观点具有一定的合理性,因为观测本身就是一种相互作用,只有通过相互作用,观测对象与观测者之间才能产生因果联系,进而实现信息的传递。所以,任何观测过程都无法脱离观测者而独立存在。

回到薛定谔的猫这个思想实验,观测者、猫、放射性元素、毒气瓶等所有物体,实际上构成了一个相互纠缠的叠加态系统,整个系统按照量子力学的规律进行演化。但这个演化结果却让我们感到诧异,毕竟在现实生活中,不可能出现既死又活的猫。根据我们的生活经验,必然存在某种过程,使得系统的叠加态发生 “坍缩”,从而转变为确定状态。

有科学家认为,在整个系统中,并不存在我们传统认知中的 “经典” 物体,所有物体,包括我们自身,都是由微观粒子构成,因此都应遵循量子力学规律。

所以,放射性元素处于衰变与不衰变的叠加态,猫自然也处于生和死的叠加态。当我们进行观测时,会发生什么呢?我们的眼睛或观测仪器会与实验系统融为一体,理论上会看到猫处于生和死的叠加态,但这仅仅是第一步。

眼睛看到的信息需要经过视神经的处理,在这个过程中,视神经接收到的仍是生和死的叠加态信息,并将其传输给大脑。然而,根据我们的生活经验,无论这个过程多么复杂,最终我们只能观测到猫的某一种确定状态,而不是叠加态。

这就意味着,在整个信息传递过程中,必然存在某个环节打破了量子力学的叠加态,问题的关键在于,这个出现问题的环节究竟在哪里呢?

科学家们普遍认为,物理法则应具有普适性,但这种普适性可能仅在物质世界有效。

既然宏观世界的物体由微观粒子组成,那么宏观物体理应遵循量子力学规律,即量子力学具有普适性,在微观和宏观世界都适用。但量子力学的这种普适性或许不应扩展到物质之外的现象,比如意识和精神。尽管意识这一概念早已存在,但目前科学家们对其本质的理解仍较为肤浅。因此,物理学家冯诺依曼等提出,很可能是意识在其中发挥了关键作用。

也就是说,意识或许就是那个打破叠加态的 “神秘链条”,意识本身可能并不遵循传统的物理法则,正是意识导致了波函数的坍缩,成为物质之外的神秘 “观测者”。

但如果真的如此,就会引发一个更为棘手的问题:这将导致 “意识决定物质” 的结论。从本质上讲,这一结论仍属于哥本哈根诠释的范畴,不同之处在于,“意识决定论” 直接用 “意识” 来解释原本模糊不清的量子效应影响问题。

随后,科学家们又提出了一个尖锐的问题:量子力学表明观测会导致波函数坍缩,那么实验中的猫自己的 “观测” 是否也会导致波函数坍缩呢?由于猫无法像人类一样表达自身感受,这个问题很难得到确切验证。于是,科学家们对薛定谔的猫实验进行了改进,将一个人和猫一同关进密闭箱子,并为这个人配备防毒面具,让其在不干预实验的前提下进行观测。

这个升级后的实验与原实验本质相同,只是增加了一个观测者。

按照哥本哈根诠释,只有被观测的现实才是客观存在的,那么猫依然会处于既死又活的叠加态。但从箱子里的人的角度来看,他自身的观测会导致波函数坍缩,所以他只会看到猫的一种确定状态,即死猫或者活猫,而不会看到既死又活的叠加态,也不会因此精神分裂。这样一来,问题就出现了:箱子外的我们和箱子内的观测者对于猫的状态认知产生了冲突,究竟谁的认知是正确的呢?

有物理学家认为,物质和意识是两种截然不同的存在方式,观测行为应该是可以被明确界定的,并非像玻尔提出的那样模棱两可。所谓观测,实际上是人们的意识形成印象的过程。

我们看到活猫或者死猫的结果,只是大脑产生的一种印象。如果离开了这种印象,观测行为就失去了意义。波函数只是一种用于描述周围事物的数学工具,当人们与周围环境发生相互作用时,会在意识中产生某种感觉,这就是观测的本质。

当我们获取外界信息时,会更新对外部世界的认知,同时自动屏蔽与该信息相悖的其他信息。通俗来讲,所谓的波函数坍缩,其实就是人类大脑中的信息更新过程。

仍以薛定谔的猫为例,在我们打开箱子之前,猫的状态处于叠加态,也就是说,猫 “既死又活” 的印象同时存在于我们的意识之中。这种状态在现实中难以理解和接受,但在意识印象层面却并非无法想象。

例如,当你询问朋友猫的状态时,朋友告知你猫死了或者活着,这个瞬间,朋友传递给你的信息就确定了猫的状态,同时在你的意识中自动排除了其他可能性。准确地说,在朋友告知你的那一刻,猫的状态在你的意识里发生了坍缩。这样的解释相对简单,也更容易被接受。在朋友告知你之前,波函数本身并没有明确的现实意义,只是对意识印象的一种数学描述。

但如果你进一步追问朋友:“在我问你之前,猫到底是死是活呢?” 朋友可能会回答 “我早就告诉过你猫是活(死)的了”。这就产生了矛盾,在你首次询问之前,猫处于既死又活的叠加态,而再次询问时,朋友却表示猫早已处于确定状态。

现在,我们将朋友看作一台测量仪器,会发现什么呢?结果是,在我们首次用仪器观测之前,猫和仪器本身都处于既死又活的叠加态。但如果观测者是你的朋友,他怎么可能看到处于叠加态的猫呢?

这显然既奇怪又矛盾,因为从本质上讲,一只猫和你的朋友在这个实验中的角色并没有本质区别。而作为你自己,你自然会认为朋友与你有着相同的感觉和印象,即朋友不应该看到猫的叠加态,而应看到确定状态。否则,你很容易陷入 “唯我论”,从逻辑上无法证实别人和你的印象是否一致,甚至可能彻底否定别人的意识存在。科学家们自然不愿意陷入这样的困境,因此通常会认为,在你发现猫的状态坍缩之前,猫其实早已在朋友观测的瞬间发生了坍缩。

也就是说,对于没有意识的机器而言,它可以处于叠加态;但对于拥有意识的人类个体来说,意识会使叠加态发生坍缩。简单来讲,有意识的生命和无意识的机器在这个过程中表现出了截然不同的作用。进一步得出的深层结论是:意识就是导致波函数坍缩的 “罪魁祸首”。

这就是 “冯诺依曼 - 魏格纳诠释”,冯诺依曼首次提出意识与坍缩之间可能存在某种联系,魏格纳则将这种可能的联系进一步具体化。

然而,这个诠释仍然存在诸多模糊之处。其中最大的问题在于:究竟什么是意识?判断某个观测者是否具有意识的标准又是什么?

通常情况下,我们认为人类具有意识,但其他物种呢?猪牛羊猫等动物是否有意识?蟑螂、蚂蚁等昆虫呢?

如果密封箱子里的猫有意识,那么它自身的观测就会导致波函数坍缩,即猫自己将自己的状态从叠加态变为确定态。

但如果只有人类的意识才被认可为意识,那么问题就更加复杂了:为什么人类如此特殊,能够使自然界的叠加态坍缩?这似乎意味着现实世界的客观存在依赖于人类的意识。

也就是说,如果意识真的能导致波函数坍缩,那么不仅是当下的宇宙,甚至 138 亿年的宇宙历史都可能是意识的产物。这样一来,矛盾就出现了:在宇宙早期,尚无生命存在,也就不存在能够导致宇宙 “波函数坍缩” 的因素,那么当时的宇宙应该处于完全模糊的状态,如同一片充满不确定性的概率云。

这种模糊状态将一直持续到宇宙中首个意识体出现,在意识体观测的瞬间,整个宇宙才坍缩成为如今的模样。

甚至可以推测,138 亿年前宇宙的诞生,或许就是某个意识体的一次观测,使得宇宙瞬间诞生。如果真是这样,将会对人类的认知产生颠覆性的影响。因此,哥本哈根诠释在探讨这类问题时,总是试图通过各种方式小心翼翼地避开意识话题,因为以玻尔为首的哥本哈根学派深知,在物理学中引入意识概念可能带来诸多难以解决的问题。

但现实情况是,无论是否愿意,只要对哥本哈根诠释进行深入探究,最终都可能导向 “意识导致波函数坍缩” 这一结论。

实际上,物理学家们提出将人放入密封箱子进行观测的思想实验,并非为了证明意识对叠加态的影响,而是为了质疑哥本哈根诠释,揭示其内在的不自洽性。那么,如何解释哥本哈根诠释的不自洽呢?

有物理学家提出了更为大胆的 “多世界诠释”。

多世界诠释指出,观测并非我们日常所理解的简单行为,它有着明确的物理意义,本质上是观测者与被观测系统之间的相互作用,而这种相互作用必须借助量子力学的语言来加以描述。在这个框架下,观测者并不具备特殊地位,与测量仪器并无本质区别,观测行为以及所产生的结果,都完全遵循量子力学的规则。

量子力学中显著的叠加态和纠缠态现象,会致使物体丧失其独立性状态。

以经典的薛定谔的猫思想实验为例,当我们试图将观测者与密封箱子里的猫及整个系统分离开来看待时,就已经踏入了错误的认知路径。实际上,观测者在实施观测的那一刹那,便与猫以及整个系统紧密地纠缠在一起,无论是观测者自身,还是那只命运神秘的猫,都不再具有独立的状态。

这也就表明,当我们执着于追问 “猫到底是死是活” 时,这个问题本身的意义已经悄然改变。因为观测者和猫不再彼此独立,整个系统处于纠缠之中。所以,我们对猫状态的任何描述,都必须基于观测者已经呈现出的某个状态。简单来说,猫和观测者的状态相互依存,相对彼此而存在。从通俗的角度理解,整个系统的所有叠加态都是真实存在的,只不过它们的存在是相对于观测者而言的。

所以,无论观测者在何时进行观测,观测者自身的状态都已经与猫的某一种状态建立起了特定联系,而这一结论能够通过薛定谔方程严谨地推导得出。这意味着,观测者并非以独立个体的形式进行观测,而是以 “叠加态” 的方式参与其中,观测者的这种叠加态分别对应着猫的叠加态。

或许你会觉得这样的描述如同绕口令,让人困惑不已,进而忍不住质疑:我不想陷入如此复杂的理解,只想知道猫到底是死还是活。但很遗憾,在多世界诠释的视角下,你所探寻的那只 “猫”,其自身都无法明确自己的状态。通俗来讲,这只猫已不再是我们传统认知中具有独立实体意义的猫,它仅仅是与整个箱子系统乃至整个宇宙相互纠缠的波函数的一部分。

更为关键的是,无论是猫还是观测者,都根本无法与宇宙环境完全隔绝开来。即便我们拥有超凡的能力,能够将整个系统中的所有物质,包括可见与不可见的,全部清除干净,但引力场、其他各类场以及宇宙微波背景辐射,却始终无法被彻底消除。

而且,与宏观物体之间短程、相对简单的相互作用不同,量子纠缠是一种长程作用,理论上它能够跨越无限遥远的时空,使相关物体始终保持纠缠状态。如此一来,整个系统想要完全断绝与宇宙环境的相互作用,几乎是不可能的。这就表明,系统本身最终必然会与宇宙发生相互作用,成为一个不可分割的整体。

进一步而言,宇宙中的所有叠加态都注定会与观测者的状态产生纠缠。也就是说,宇宙本身也存在 “波函数”,当波函数坍缩时,某个坍缩结果对应的宇宙中猫是死的,而另一个对应的宇宙中猫则是活的。从数学领域来看,高维度希尔伯特空间中的某一个侧面,实际上就是宇宙波函数坍缩后的一种可能结果。

当然,这样的结果绝非单一,至少可以分为两种,这便构成了所谓的不同的两个世界,也就是多世界。通过对希尔伯特高维空间的数学分析可知,两个世界之间出现重叠的可能性几乎为零。简单来讲,我们无法从一个世界去感知另一个世界的存在,不同的两个世界就如同两条永远不会相交的平行线。

基于此,我们可以认为量子力学实际上就是对希尔伯特高维空间的矢量描述,在这个体系中,并不存在我们传统意义上所理解的经典状态,并且所有的叠加方式在本质上都是等价的。因此,我们能够以任意形式来描述波函数。

例如,一只活猫或者死猫的状态,完全可以看作是 “活猫与死猫” 这两种状态的叠加。具体来讲,波函数就类似于希尔伯特高维空间中的矢量。为了更好地理解这一抽象概念,我们可以打个比方:想象一个高维空间的骰子,骰子的每一个面就如同一个经典世界,而处于低维空间的我们,只能看到骰子在低维空间的投影。

理论上,骰子能够从任意角度投影到低维空间,只有在极为特殊的角度下,我们才能看到骰子某个确定的面,而在其他绝大多数角度,我们所看到的都是骰子多个面的叠加状态。从理论分析,我们看到某个确定面的概率非常低,更多时候看到的是多个面的叠加情况。

由此可见,按照多世界诠释,并不存在叠加态坍缩为单一确定态的过程。因为叠加态所蕴含的所有可能性实际上都已经发生,在不同的世界中,有着不同的 “你”,他们各自见证了叠加态中的每一种可能性。那么,新的问题随之而来:众多世界中的 “你”,究竟哪一个才是 “真正的你” 呢?由于每个世界中的 “你” 都拥有意识,这一问题最终演变成了 “多意识” 问题。

然而,意识之所以能够被称为意识,其关键在于它必须是确定的、符合经典认知的,并且能够清晰地认知自我。否则,一个与外界处于纠缠状态、无法明确区分 “自我” 的意识,根本不能被视为真正的意识。

这也就意味着,多世界是真实存在的,多世界诠释中的叠加态和不确定性与我们所生活的确定的经典世界一样真实。不同之处在于,多世界是由于从不同角度进行观测,导致宇宙波函数坍缩而形成的不同侧面。从数学范畴来看,那些非经典的所有侧面所对应的状态,无法形成自我意识,自然也就不存在意识。而能够被我们认知的侧面,必定是在具有确定意识的视角下所呈现出来的。

所以,多意识理论认为,世界本身并没有发生分裂,真正发生分裂的是观测者的意识。是意识从不同的视角进行观测,在导致波函数坍缩之后,产生了不同的观测结果。而 “你” 仅仅是随机选择了某个观测视角,从而看到了相应的某个结果。

还有一个值得深入探讨的问题,既然多世界诠释似乎意味着我们能够预测未来世界的分支走向,那么又该如何解释量子力学中令人困惑的概率问题呢?

多世界诠释给出的答案是,我们并不能确切地预测自身将会出现在哪一个分支世界,这恰恰是不确定性和概率存在的根本原因。这里涉及到一个 “后观测过程” 的概念。

所谓退相干,简单来说就是量子系统与外部环境发生相互作用,进而导致量子效应消失的过程,这个过程极为迅速,通常在 10 的负 20 次方秒内就能瞬间完成。也就是说,在如此短暂的时间里,世界分支便已经形成并确定下来。

然而,与之形成鲜明对比的是,人们意识的产生速度要慢得多,通常仅为毫秒级别。这就表明,在我们完成观测后的某个瞬间,世界分支实际上已经形成,只是我们当时并不知晓。经过相对较长的时间(当然,这里的 “长” 是相对于退相干的瞬间而言),我们才会逐渐意识到自己处于哪个世界分支之中。这就是我们在量子力学中观察到概率和不确定性的根源所在。

按照多意识理论,人们所观测到的每一种结果,实际上都是我们某个意识从特定观测视角所获得的。当意识在选择观测视角的同时,也就等同于对自我进行了定义。

那么,“我” 到底是什么呢?首先,“我” 必然是某种自我意识,并且这种自我意识必须是与外界完全区分开来的、确定的存在。否则,如果 “我” 与整个世界处于纠缠不清的状态,陷入 “我即世界,世界即我” 的混沌之中,那么 “我” 的概念便不复存在,整个世界也将因此失去意义。

从上述对多世界诠释以及相关概念的描述中,我们可以得出这样的结论:在单个世界的框架下,量子力学必然存在不自洽性。

这也就意味着,如果量子力学想要成为一个具有普适性的理论,多世界的存在就是必然的。反之,如果否定多世界的存在,量子力学自身的理论体系就无法实现自洽。这种不自洽性可能体现在,例如我们总是需要一个独立于量子力学之外的观测者。简单来说,量子力学难以在保证自身理论自洽的同时,又对使用该理论进行观测的观测者进行合理描述。

归根结底,在单个世界量子力学的自洽性与多世界诠释之间,我们必须做出选择,而且只能选择一个。

在量子力学的研究中,我们常常会遇到这样的问题:某个事件在这个世界发生的概率究竟有多大?

而在多世界诠释的语境下,这个问题就转变为 “在所有的世界分支里,哪一个我才是真实的我”。从多意识理论的角度出发,又进一步演变为 “在所有的意识分支里,如何才能准确地定义我自己”。这样的问题如果继续深入探讨下去,很可能会偏离量子力学的核心主题,甚至上升到哲学的高度。

但无论如何,我们都无法回避这些问题,因为 “我” 这个概念在我们的日常生活中无处不在,频繁地被使用。也正是因为我们对 “我” 这个字太过熟悉,以至于常常忽略了对其背后深刻内涵的思考。

实际上,这已经涉及到哲学领域中关于 “自我定义” 的思想,而这种思想在逻辑上注定是不完美的。这也从侧面反映出,我们所处的世界必然是不确定的,充满了概率性。

当我们从 “我” 的角度出发进行观测时,所谓的意识坍缩与多世界理论或者多意识理论实际上已经紧密地融合在一起。因此,当我们抛开传统意义上所追求的 “客观现实”,纯粹从 “我” 的独特视角去审视一切时,原本看似完全无法兼容的多世界理论与单世界理论,最终竟然呈现出惊人的一致与协调。