国际外交舞台近日上演戏剧性一幕:美国国务卿鲁比奥在牙买加公开指责中国对拉美投资为“掠夺性行为”,话音未落便遭中方严正驳斥。这场交锋不仅暴露了美国对中拉合作蓬勃发展的焦虑,更让国际社会看清了霸权思维与共赢理念的本质差异。

当地时间5月23日,鲁比奥与牙买加总理联合发布会上抛出争议言论,声称中国投资导致拉美国家陷入“债务泥潭”。这一论调迅速引发舆论震荡,但其数据支撑和逻辑链条却显得异常脆弱。

根据中国海关统计,中拉贸易额突破4500亿美元,中国连续十年稳居拉美第二大贸易伙伴地位,更在巴西、秘鲁等国创造了超过80万个就业岗位。墨西哥奇基塔水电站、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路等标志性项目,均以技术转让和本地化运营模式打破“资源掠夺”的刻板印象。

拉美经济学者卡洛斯·门多萨指出,美国将主权国家自主选择贴上“债务陷阱”标签,本质是否定发展中国家的发展权。中国对拉美650亿美元投资中,超60%集中于交通、能源等基建领域,直接填补了地区发展短板。巴西财政部数据显示,中资项目平均贷款利率较国际机构低1.5个百分点,且从未附加政治条件。与之形成鲜明对比的是,美国主导的国际金融机构在2008年后将拉美国家贷款利率上浮40%,更通过《海外反腐败法》对12个拉美国家企业开出超50亿美元罚单。

历史记录揭示更深层矛盾:20世纪80年代美国推动的“华盛顿共识”导致拉美多国陷入失落的十年,2014年曝光的“棱镜门”显示美情报机构长期监听巴西总统府。而今中拉合作框架下的数字经济、绿色能源等新赛道合作,正助力该地区摆脱单一资源出口模式。智利车厘子通过电商平台3天直达中国餐桌,阿根廷锂矿加工技术合作使其电池级碳酸锂产能跃居全球前三,这些实绩让“掠夺论”不攻自破。

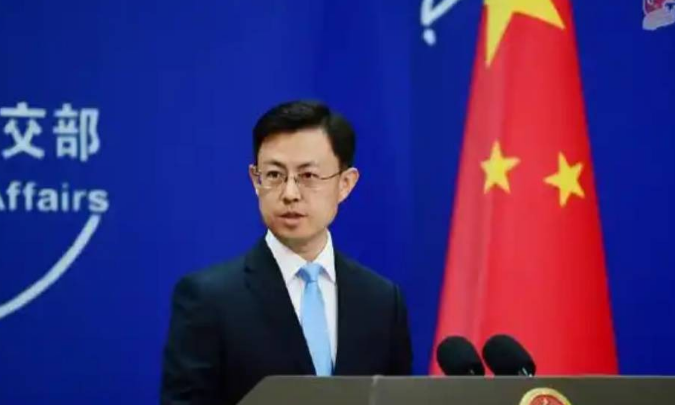

面对美方挑衅,中国外交部发言人近期内两度发声,以详实数据还原真相,直指美方“债务陷阱”叙事存在三重逻辑谬误:其一,混淆商业贷款与主权债务界限,中国对拉美融资中商业贷款占比不足15%;其二,选择性忽视拉美对华出口年均12%的增速;其三,无视IMF报告关于拉美外债结构中多边机构占比超六成的事实。发言人以“加勒比海地区76%基建项目由美企承建却频现烂尾”为例,犀利反问:“究竟谁在践行掠夺?”

这场舆论攻防战折射出国际秩序深刻变革。当美国仍沉溺于“门罗主义”旧梦时,中国已与21个拉美国家签署“一带一路”合作协议,建立起40余个合作机制。从北斗卫星落地厄瓜多尔抗震救灾,到中拉疫苗合作挽救数百万生命,新型南南合作模式赢得广泛认同。正如巴西总统卢拉所言:“当我们用中国技术将大豆产量提高三倍时,讨论‘掠夺’显得多么荒谬。”

当前,中拉合作正向数字经济、低碳技术等新领域拓展。中国连续三年为拉美提供超过2000个奖学金名额,华为拉美创新中心培育出5000名人工智能工程师,这种“授人以渔”的合作理念,与美方技术封锁形成鲜明对比。历史终将证明:基于平等尊重的合作方能持久,强扣帽子的霸权行径终将被时代抛弃。