在河南安阳的洹水河畔,考古铲掀开的不只是商王朝的宗庙遗址,更揭开了中国信史时代的帷幕。当我们谈论"信史"时,绝非简单讨论文字记载——这个专业术语背后,是考古学家与历史学家跨越时空的联合论证,要求文字、实物、遗址构成三重证据链。正如李济在《安阳》中强调:"没有青铜器上铭文与甲骨文的互证,商王世系永远只能是传说。"

传说中的五帝时代与夏朝之所以被划入"传说时代",关键不在于缺乏文献记载。《史记》中关于黄帝"与炎帝战于阪泉之野"的记载虽详,却如同悬在空中的楼阁——考古学家在豫西发现的二里头遗址虽被推测为夏都,但那些精美青铜爵与绿松石龙形器上始终欠缺决定性文字。这种物证与文献的断裂,恰似张光直所形容的"文明拼图缺失了最关键的一块"。

转折发生在1928年董作宾主持的殷墟发掘。当第127号灰坑出土17096片甲骨时,商朝后期突然从《史记·殷本纪》的纸面跃入现实。这些被灼烧出裂纹的龟甲兽骨,不仅记载着武丁为妇好分娩占卜的焦虑,更在卜辞边缘刻录着征伐土方、祭祀先祖的史实。最令人震撼的,是甲骨文中商王世系与司马迁记载的契合度高达86%——这个数据在1999年YH127坑整理完成时,被甲骨学家宋镇豪精确计算为:31位商王中27位可互证。

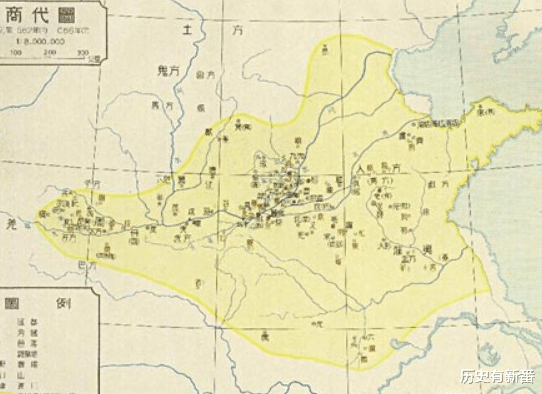

但商朝前半段仍笼罩在迷雾中。郑州商城遗址虽发现周长7公里的夯土城墙,出土的杜岭方鼎重达86.4公斤,证明当时已具备高超青铜铸造技术。然而这些器物上始终未见文字,使得成汤迁亳等重要事件仍停留在文献层面。直到2022年洹北商城出土的陶片上发现疑似早期甲骨文刻符,这个僵局才出现转机——这些比殷墟早200年的符号,或许正在重写中国文字起源史。

有趣的是,甲骨文本身也颠覆了传统认知。占卜记录显示商王并非独断专行,遇到"今夕雨否"这类问题,竟需要"三人占则从二人之言"。这种原始民主制痕迹,让顾颉刚当年"层累造史说"遭到考古实证的挑战。更耐人寻味的是甲骨文中"周祭"制度,商王用36旬周期循环祭祀先祖,这种严密的祭祀历法,恰与《尚书·无逸》记载的商代纪年方式形成闭环验证。

当我们站在殷墟车马坑遗址前,看着殉葬武士手持的青铜戈依然寒光凛冽,或许更能理解王国维"二重证据法"的真谛——信史时代的门槛,需要文献记载踩着考古发现的台阶才能跨越。而随着遥感考古技术在殷墟外围发现新的甲骨埋藏区,或许不久的将来,连盘庚迁殷前的商朝历史都将摘掉"半信史"的帽子。这种持续3000年的文明验证,正是中华文明最动人的特质。