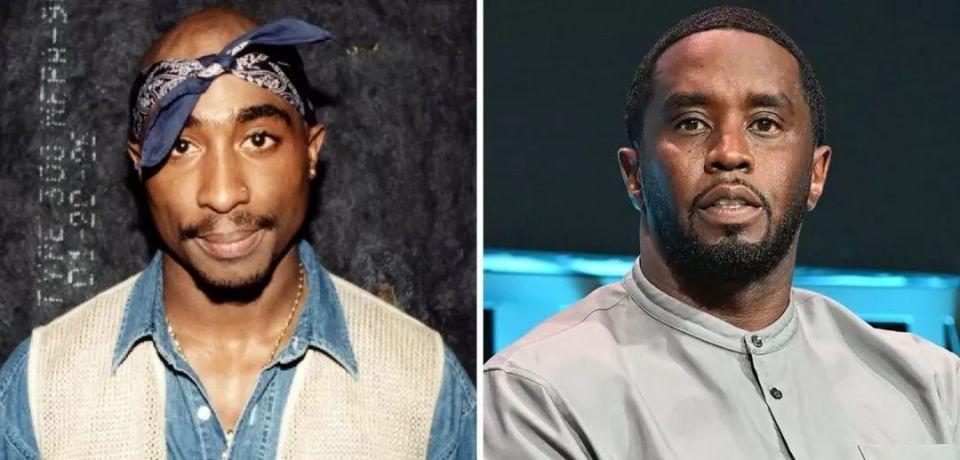

当迪士尼新版《白雪公主》的片尾字幕亮起时,观众席间此起彼伏的倒抽冷气声,在寂静的放映厅里显得格外刺耳。银幕上身着白衣的婚礼宾客们,此刻在观众眼中不再是童话世界的浪漫符号,而是瞬间唤醒了人们对2024年"白色派对"丑闻的集体记忆。这种艺术创作与现实罪案的诡异共振,恰似一面照妖镜,将好莱坞精心打造的道德滤镜击得粉碎。

据《综艺》杂志2025年1月发布的产业报告显示,北美院线在电影上映首周即出现30%的异常退票率。这种反常现象背后,是观众对影片中那个令人不寒而栗的白色场景的本能抗拒。迪士尼的创作团队或许未曾料到,他们为营造童话氛围设计的纯白场景,竟会与现实中吹牛老爹豪宅里堆积如山的白色润滑剂罐形成某种令人作呕的互文。

这让人想起德国电影学者汉斯·贝尔廷在《影像人类学》中的论断:"每个时代的集体创伤都会在流行文化中寻找出口,但往往以扭曲的镜像呈现。"当我们在IMAX银幕上看到白雪公主的裙裾扫过铺满玫瑰花瓣的地板时,现实中的调查人员正在清点吹牛老爹密室里沾着血迹的白色绸缎——这两种白色形成的诡异对话,构成了我们这个时代最具讽刺性的文化注脚。

在吹牛老爹案发后,加州大学洛杉矶分校的心理创伤研究中心对87名受害者进行了为期半年的追踪研究。2024年12月公布的数据显示,65%的受访者在看到迪士尼电影宣传物料时会出现应激反应,其中23%需要药物干预才能缓解焦虑。这些数字冰冷地揭示:当娱乐工业将犯罪符号审美化时,对受害者造成的二次伤害远比想象中深远。

贾斯汀·比伯的故事或许是最具代表性的注脚。那个曾经在镜头前与吹牛老爹勾肩搭背的15岁少年,如今在拉斯维加斯的复出演唱会上,会突然对着台下数万观众喃喃自语:"你们知道童话里的毒苹果是什么滋味吗?"2025年2月,他在纪录片《破碎的王冠》中首次披露:当年吹牛老爹送他的兰博基尼里,永远弥漫着婴儿油和镇定剂混合的刺鼻气味。

这种创伤记忆的具象化呈现,在娱乐圈绝非孤例。根据美国演员工会2025年发布的《行业安全白皮书》,78%的童星在成长过程中遭遇过不同程度的剥削,其中34%的案例涉及药物控制。当我们在影院为"政治正确"的选角争论不休时,真正的系统性罪恶正在镁光灯照不到的阴影里疯狂滋长。

迪士尼的创作困境,本质上折射出整个娱乐产业的认知分裂。南加州大学电影艺术学院2025年的研究显示,在近十年获得奥斯卡提名的传记片中,有61%存在对真实罪案的美化处理。这种"创伤镀金"现象,在《白雪公主》的争议场景中达到了某种荒诞的顶峰——制作团队声称白色派对的设计灵感源自十九世纪宫廷舞会,却无意间复刻了当代最臭名昭著的犯罪现场。

这种吊诡的创作巧合,让人不禁想起哲学家阿多诺对文化工业的批判:"娱乐机器总能把鲜血转化为糖浆。"当电影中的王子单膝跪地时,现实中的吹牛老爹正在法庭上对受害者名单装聋作哑;当动画师精心渲染公主睫毛上的泪珠时,调查人员正在整理超过120份未成年人证词。这种平行时空的残酷对照,构成了后真相时代最具冲击力的文化景观。

值得关注的是,流媒体平台HBO MAX在2025年3月悄然下架了吹牛老爹参与制作的17档节目。这种迟到的"技术性切割",与迪士尼在舆论压力下删除争议镜头的做法如出一辙。产业观察家凯特琳·莫里斯在《好莱坞的黄昏》中犀利指出:"当资本开始用算法计算道德成本时,真正的救赎早已失去可能。"

站在2025年的时空节点回望,迪士尼的《白雪公主》争议早已超越单纯的选角讨论,成为解剖娱乐圈生态的手术刀。那个引发轩然大波的白色场景,恰似打开潘多拉魔盒的钥匙:当纯真童话与肮脏现实在银幕上不期而遇,照见的不仅是创作伦理的失序,更是整个时代的精神分裂症候。

或许我们应该记住,在吹牛老爹豪宅的密道被查封的那个雨夜,洛杉矶警局物证室里同时封存着两件证物:一件是镶满钻石的白色派对邀请函,另一件是某个受害者偷偷藏起的《白雪公主》漫画书。这两件看似毫不相干的物品,此刻在证物架上沉默地对视,仿佛在质问每个娱乐时代的参与者:当光影成为罪恶的遮羞布,我们是否都成了共谋者?