洪武三年的一个清晨,南京城鸡鸣寺的僧侣们正在晨课,突然城门口传来嘈杂的脚步声。

一队来自北方的新移民正漫步在他们从未见过的街巷,面带疲惫却掩饰不住好奇的神情。

老百姓们也纷纷驻足观看,这是什么情况?

南方人和北方人,真的能和谐相处吗?

南北文化融合的历史起点就在很多人还在担心南北水土不服的时候,朱元璋这位来自淮西的农民皇帝,已经为大统一拟定了一套方案。

他深知元朝的封建等级制度和民族隔阂几乎把中国撕裂。

为了避免悲剧重演,他决定用文化融合来打破这层隔阂。

朱元璋认为,促进南北通婚和文化交流是解决问题的关键。

于是他下令,凡是南方的富豪迁徙到北方,每家必须带三名北方学徒;北方的学徒迁徙到南方,每队还得配五名南方账房。

这种强制性的文化交流政策开始时遭到许多人的不满,但随着时间的推移,人们逐渐发现这其实是一种有效的融合方式。

洪武大迁徙:推动合作与融和当然,说起来简单,实际操作起来并不容易。

三年的洪武大迁徙带来了巨大的社会变动,十四万户南方富户和北方学徒带来了文化的碰撞。

迁徙过程中,大家语言不通,习惯不同,生活难免一度混乱。

渐渐地,北方学徒学会了南方商人的精明计算,南方富户也逐渐接受了北方人的豪爽直率。

通过每日的合作和交流,他们之间的距离在不知不觉中缩短了。

更有意思的是,很多人因为这种迁徙而找到了一生的伴侣,南北通婚变得越来越普遍。

这种血缘上的融合,正是朱元璋所希望看到的。

在朝廷的大力推动下,大迁徙逐渐变成了一种双方共赢的局面。

南方的商人带来了先进的技术和文化,而北方的农民也贡献出他们的辛勤劳动和丰富资源。

南北文化的交融,不仅在家庭和个人层面得以实现,也带动了整个社会的进步和发展。

科技扶贫中的文化搅拌不过,单靠移民还不足以彻底改变南北割裂的格局。

于是朱元璋想出了另一个妙招:让南北方共同参与国家建设。

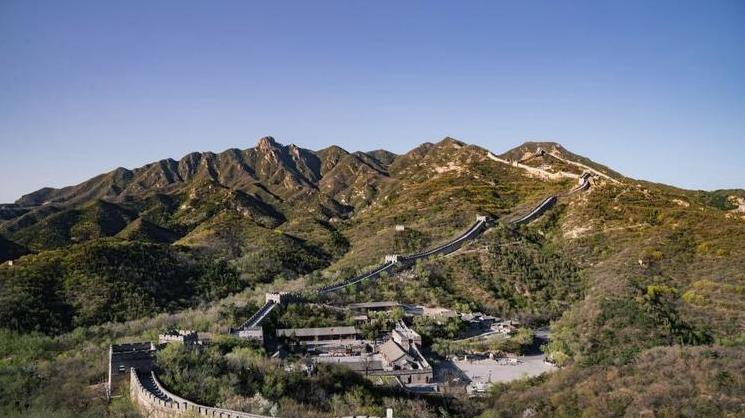

这其中最著名的就是长城的修建了。

2016年,修缮司马台长城的工人在敌楼的夹层中发现了一本永乐七年的施工日志。

日志中写到,每段城墙的修建必须由南北工匠混搭完成。

河北的瓦匠必须教会江西的小工如何砌砖,而福建的石匠则需要学习山西的夯土法。

原来,朱元璋早在长城的修建过程中,就已经开始通过工匠之间的合作来促进南北文化的交流了。

这样一来,不同地区的工匠在日常的工作中不得不交流、学习对方的技艺。

文化的混合和碰撞就这样在修长城的过程中悄然进行。

这不仅提高了长城的修建质量,也使得南北方的工匠在技术和文化上得到了极大的提升和融合。

明朝防裂策略:从婚姻到科举的全面融合谈到融合,科举制度的改革也不得不提。

永乐年间,国子监教材中夹带的一句批注让无数读书人绞尽脑汁:“策论须用官话音韵”。

这意味朱棣早早就埋下了未来官员相互理解的语言线。

科举考试作为仕进之路,是无数寒门子弟翻身致富的希望。

为了拿到功名,南方学子不得不学官话音韵,北方学子也得纠正自己的地方口音。

科考不仅比学问,也在无形中推动了语言的统一和文化的交融。

无论是吴侬软语还是东北大碴子,在科举场上,全都得服从官话的统治。

这不仅是为了考试公平,更是在推动南北的文化认同。

通过婚姻和科举的双管齐下,南北方的文化逐渐混融。

这样的设计确保了无论是北方人还是南方人,都有机会通过共同的标准,共同的文化来获得成功。

这个策略极大地减少了内部的矛盾,逐步形成一个更为统一和和谐的国家。

在朱元璋的这套组合拳下,中国避免了像乌克兰那样民族和文化的分裂。

从修长城的工匠合作,到科举考试的语言统一,南北方在不断的互动与融合中,逐渐成为了一个整体。

结尾:用防火墙来守护未来冯友兰先生曾说,“历史是一面镜子。

”朱元璋的防火墙不仅让古代中国免于分裂的危险,也给我们提供了珍贵的历史借鉴。

今天,面对全球化带来的文化冲突和融合,我们依然可以从这段历史中获得启示。

正如老朱家修建的长城一样,这道防火墙不仅是军事上的防御,更是文化上的桥梁。

我们需要用历史的智慧来面对未来的挑战,避免乌克兰式悲剧的重演。

或许,当我们下次看到明十三陵的时候,可以发自内心地向古人致敬——他们不仅守护了中华的江山,更守护了我们的文化和心灵。

这份融合的思路,也许正是我们在现代社会中应对多元文化冲突和融合的良策。

让我们在历史的镜鉴中,继续前行,建设一个更加和谐与统一的社会。